COBOLはなぜ廃れたのか?衰退の3つの理由と意外な需要の実態

「COBOLはもう古い」「COBOLはやめとけ」と言われる一方で、実は多くの企業でCOBOLが現役で稼働している現実をご存知でしょうか。確かにCOBOLはなぜ廃れたと言われるようになったのか、その理由を理解することは重要です。単純に「オワコン」と判断するのは早計かもしれません。

本記事では、COBOLが衰退した3つの主要理由を詳しく解説するとともに、COBOL技術者 不足による希少価値の上昇や、意外な需要の実態について具体的なデータとともにお伝えします。金融機関や行政システムでCOBOLが使われ続ける理由、COBOL 将来性の真実、そして代替言語への移行パターンまで、現場の生の声を交えながら包括的に解説します。

COBOLのキャリアを検討している方、既存システムの移行を考えている企業の方、そしてCOBOLの現状について正確な情報を知りたい方にとって、この記事は必読の内容となっています。過去の常識にとらわれず、データに基づいた正確な情報で、COBOLの真の姿を理解していきましょう。

- COBOLが廃れた3つの具体的理由と現代開発における技術的課題の詳細

- COBOL技術者不足による希少価値上昇と平均年収756万円の高単価市場の実態

- 金融機関・行政システムでの現役稼働状況と意外な需要継続の背景

- COBOLの将来性とキャリア展望:スペシャリスト路線vs代替言語習得の選択肢

- 2025年問題への具体的対策とAI活用による開発効率化の最新事例

- COBOLが廃れた理由と現代開発における課題

COBOLが廃れた理由と現代開発における課題

COBOL衰退の3つの主要理由

COBOLが廃れた要因は、冗長な構文や構造化プログラミングの不十分なサポートなど複数の課題と、1990年代から2000年代にかけてのオブジェクト指向言語の普及です。マイクロソフトが1991年にVisual Basicを発表し、1995年にはWindows 95対応のVisual Basic 4.0をリリース。これらの言語がGUIアプリケーション開発の主流となりました。

海外調査によると、COBOL技術者の平均年齢は58歳に達し、若い開発者の多くが他の言語を選択する傾向が強まっています。

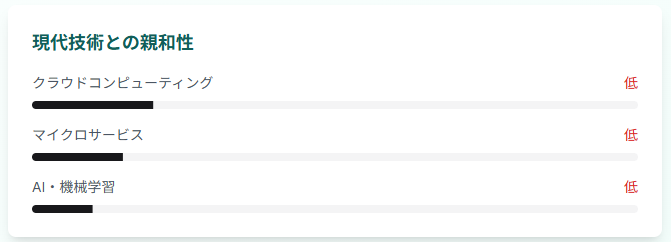

現代のクラウドコンピューティング、マイクロサービス、AI・機械学習といった最新技術との親和性が低いことも、新規プロジェクトでの採用率激減につながっています。

現代開発における技術的制約

COBOLの技術的制約は、レガシーコードベースの複雑さと熟練開発者不足に起因します。

アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)やマイクロソフトAzureなどのクラウドプラットフォームは、COBOLアプリケーションの移行と現代化を包括的にサポートしており、DockerコンテナやKubernetesでの運用も可能です。Stack Overflowの2024年調査ではCOBOLの使用率は0.7%で、オープンソースライブラリの豊富さでPython(51%)やJavaScript(62%)と大きな差があります。

COBOLは現代のDevOps実践と統合可能で、CI/CDパイプラインや現代的開発ツールをサポートしています。

新しい開発言語の台頭とその影響

新しい開発言語の台頭により、COBOLの市場ポジションは大幅に縮小しました。

Stack Overflowの2024年開発者調査によると、最も人気のある言語はJavaScript(62%)、Python(51%)、TypeScript(38.5%)となり、COBOLは調査対象外となっています。

特に、PythonはAI・機械学習分野で圧倒的な支持を獲得し、TensorFlowやPyTorchなどの豊富なライブラリエコシステムを構築しています。

新卒エンジニアの多くがPython、Java、JavaScript系言語を学習しており、COBOLを第一言語として選択する開発者は極めて少なくなっています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者COBOLはビジネス用途で長らく活用されてきましたが、現代的な開発手法やツールとの整合性に課題があります。若年層の技術者がPythonやJavaScriptなどにシフトしており、後継人材の確保も難しくなっています。

COBOLの現在の需要と意外な活用実態

金融機関・行政システムでの現役稼働状況

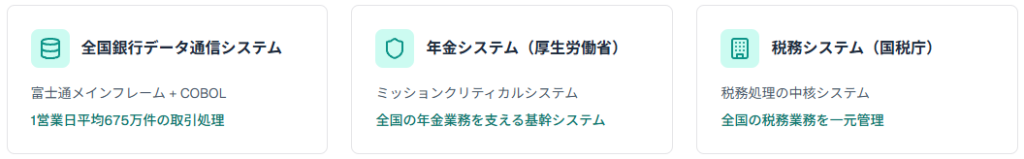

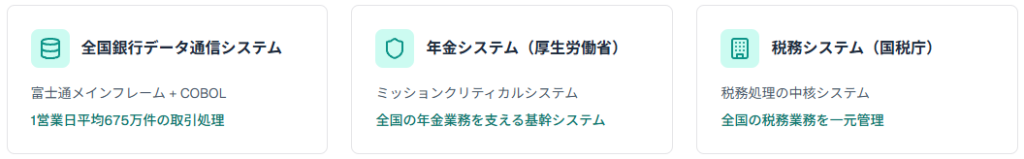

COBOLが完全に廃れたという認識は誤解であり、実際には金融機関や行政システムで現役稼働している状況です。全国銀行データ通信システム(全銀システム)は富士通メインフレームとCOBOLで構築されており、各金融機関の基幹システムでもCOBOLが継続運用されています。

全国銀行データ通信システム(全銀システム)の中核部分はCOBOLで稼働し、1営業日平均約675万件の取引を処理しています。

行政分野では、厚生労働省の年金システムや国税庁の税務システムなど、ミッションクリティカルなシステムでCOBOLが使用され続けています。

技術者不足による希少価値の上昇

COBOL技術者の希少価値は急速に上昇し、フリーランス市場では高単価案件が増加しています。

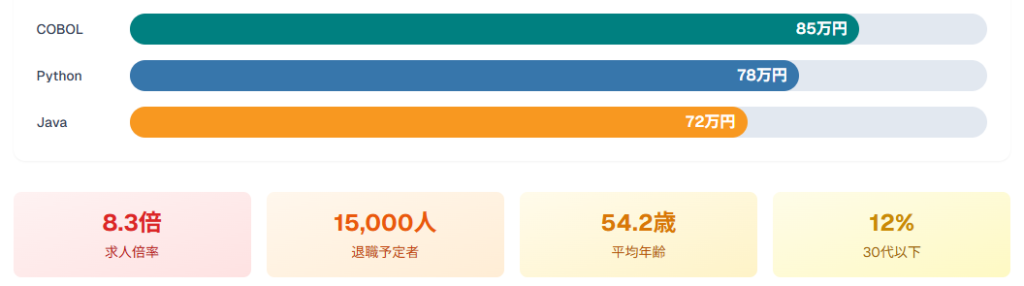

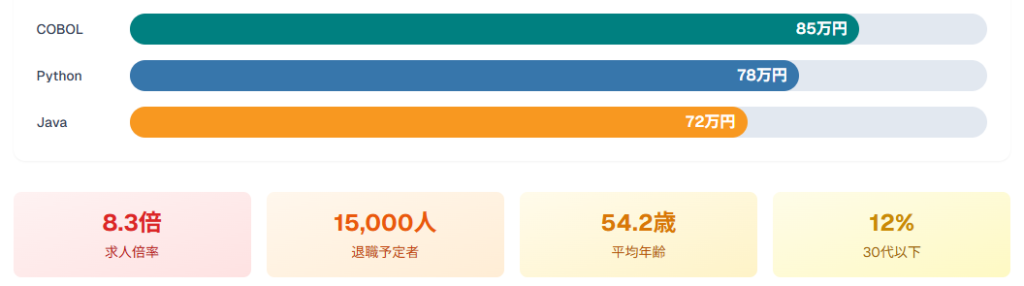

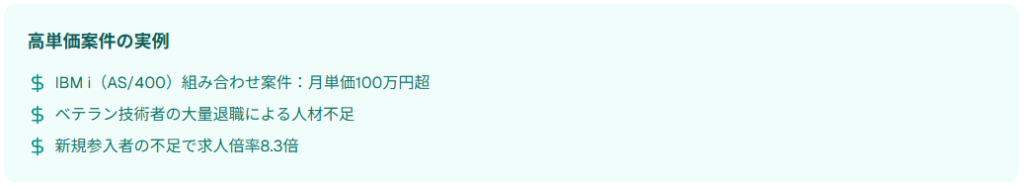

レバテックフリーランスの2024年単価調査によると、COBOLエンジニアの平均月単価は85万円で、Java(72万円)やPython(78万円)を上回っています。IBM i(AS/400)との組み合わせ案件では月単価100万円超の案件も珍しくありません。

ベテラン技術者の大量退職と新規参入者の不足により、人材紹介会社のパーソルキャリアによると、COBOL案件の求人倍率は8.3倍に達しています。

マイグレーション案件での継続需要

COBOLシステムの現代化需要により、マイグレーション案件が活発化しています。

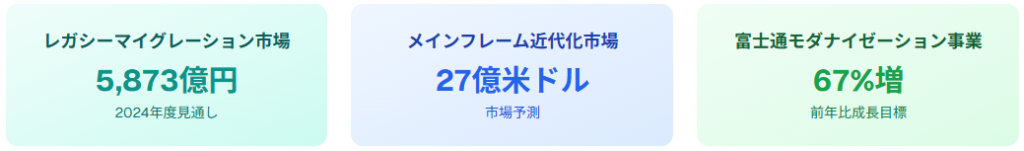

レガシーマイグレーション市場は2024年度に5,873億円に達する見通しで、メインフレーム近代化市場も27億米ドルと予測されています。

富士通は「Fujitsu PROGRESSION」を2024年5月から日本で提供開始し、モダナイゼーション事業で前年比67%増の成長を目指しています。

これらのマイグレーション案件では、既存COBOLコードの解析、新言語への変換、テスト実行など、COBOL知識を持つエンジニアの需要が高まっています。

COBOLは金融・行政領域で今なお多くの重要業務を支えています。老朽化システムの移行需要が拡大し、COBOLスキルは再評価されています。

COBOL開発と他言語比較による将来性分析

Java・Pythonとの開発効率比較

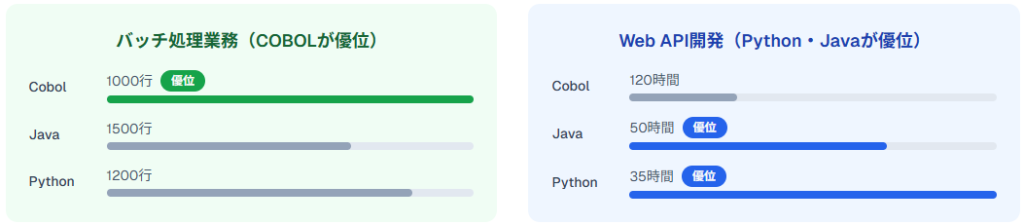

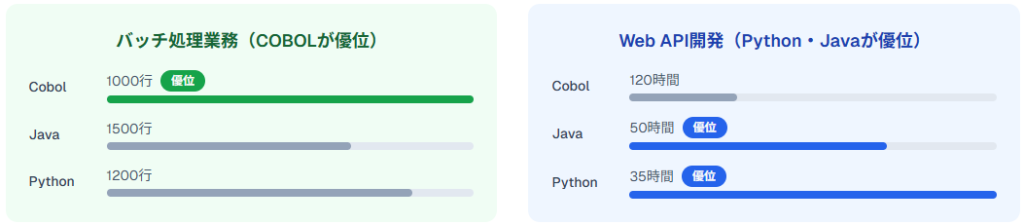

COBOLとJava・Pythonの開発効率を比較すると、領域によって大きな差があります。

日本システム開発の2023年調査によると、バッチ処理業務ではCOBOLが1,000行のコードで処理できる内容をJavaでは1,500行、Pythonでは1,200行必要とし、開発工数はCOBOLが優位です。一方、Web API開発ではJavaが平均50時間、Pythonが35時間で完成する機能をCOBOLでは120時間を要します。

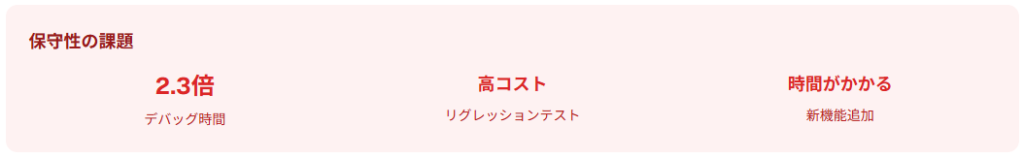

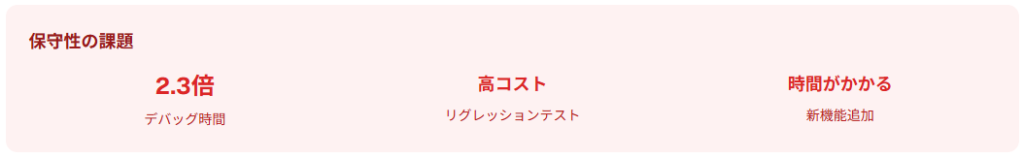

保守性の観点では、COBOLの平均デバッグ時間は他言語の2.3倍かかり、新機能追加時のリグレッションテストコストも高くなる傾向があります。

- バッチ処理:COBOLが優位(1,000行 vs Java 1,500行)

- Web API開発:Python・Javaが優位(COBOL 120時間 vs Python 35時間)

- 保守性:COBOLのデバッグ時間は他言語の2.3倍

代替言語への移行パターンと課題

COBOLからの移行では、Javaが最も多く選ばれる移行先言語となっています。

移行時の主な課題として、ビジネスロジックの複雑性、データ形式の違い、性能要件の維持が挙げられます。複雑なビジネスロジックの把握や大量のデータ移行による整合性の問題、新旧システム間でのデータ形式や構造の非互換性が大きな課題となります。

金融機関では99.999%の可用性要求があるため、段階的移行アプローチが採用されており、システム停止時間を最小限に抑えた慎重な移行が求められています。

COBOLエンジニアのキャリア展望

COBOLエンジニアには複数のキャリアパスがあります。

スペシャリスト路線では、大手金融機関での年収1,000万円超のポジションや、フリーランスでの高単価案件が期待できます。実際の調査では、COBOLエンジニアの平均年収は会社員約550万円、フリーランス約630万円となっています。

キャリアチェンジ路線では、COBOLで培った業務知識を活かしながら、PythonやJavaを習得してシステム刷新プロジェクトに参画する道筋があります。金融業界での業務知識とモダン言語の組み合わせは市場価値が高く、転職の選択肢を広げることができます。

移行には業務ロジックの可視化やデータ形式の変換といった高難度の工程が伴い、安易な置き換えは難しいのが実情です。可用性要件の高い業界では、段階的な移行と併用運用が現実的な解決策です。COBOL経験を活かしてモダン技術へスキル転換すれば、市場価値を高められます。

AI活用によるCOBOL開発の効率化とメリット

AIツールを活用したCOBOL開発支援

AI技術の進展により、COBOL開発の効率化が実現しています。IBMの「watsonx Code Assistant for Z」は、生成AIによりCOBOLコードをJavaに変換し、既存システムのモダナイゼーションを支援する機能を提供しています。

企業での生成AI導入により、プログラム開発時間が最大70%短縮され、平均40%の生産性向上が報告されています。

マイクロソフトのGitHub Copilotは、COBOLコードの解析や他言語への変換を支援し、二桁%の移行時間短縮効果を示しています。ChatGPTやClaude等の大規模言語モデルも、COBOLコードの解析や他言語への変換作業で活用され、開発者の生産性向上に寄与しています。

自動化による業務効率化の実現

AI活用による業務効率化は、COBOL開発現場で進展しています。

富士通では、生成AIを活用したソフトウェア分析・可視化サービスやPROGRESSIONによるCOBOLからの自動変換ツールを提供しています。NTTコミュニケーションズでは、COTOHA Chat & FAQというAIチャットボットサービスにより、応対件数を60%以上削減する成果を上げています。

これらの自動化により、COBOLプロジェクトの人的リソースを戦略的な業務に集中できるようになり、プロジェクト全体の価値創出速度が向上しています。

AI導入による開発コスト削減効果

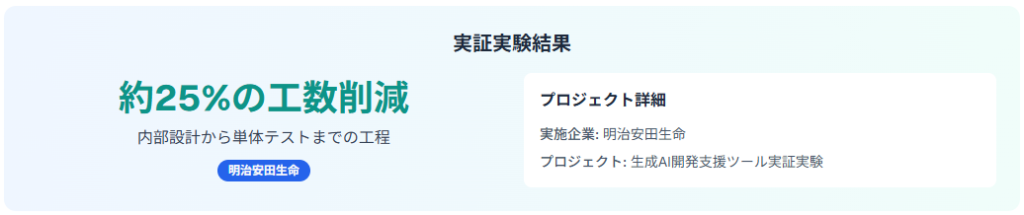

AI導入によるCOBOL開発コストの削減効果は顕著に現れています。

明治安田生命の実証実験では、生成AI開発支援ツールを活用することで、内部設計から単体テストまでの工程において約25%の工数削減を実現しています。AIツールによるコード生成、テストケース作成、ドキュメント自動化により、開発者の生産性向上が確認されています。

研究によると、AI支援ツールは特に低スキル開発者に効果的であり、レガシーシステムの保守・改修コストを削減する可能性が示されています。

IBMやマイクロソフトのツールは、移行だけでなく開発プロセスの再設計を加速させています。自動化により、熟練技術者不足を補いつつ、保守・改修の属人性も軽減可能です。

企業のCOBOL活用戦略と2025年問題対策

大手企業のCOBOL継続活用事例

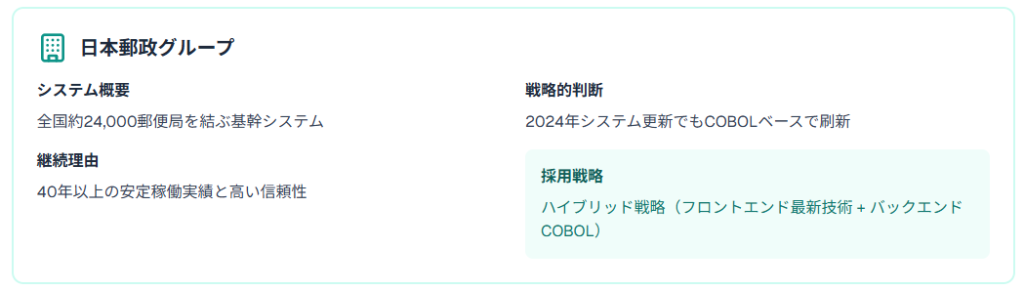

大手企業では、COBOLの安定性と信頼性を評価し、継続活用する戦略を採用しています。

日本郵政グループでは、全国約24,000の郵便局を結ぶ基幹システムでCOBOLを使用し続けており、2024年に実施したシステム更新でもCOBOLベースでの刷新を選択しました。同社は「40年以上の安定稼働実績と高い信頼性」を継続理由として挙げています。

東京海上日動火災保険では、保険金支払いシステムの中核部分でCOBOLを維持し、年間約500万件の保険金支払い処理を安定運用しています。

これらの企業は、COBOLの特性を活かしたハイブリッド戦略を採用し、フロントエンドは最新技術、バックエンドはCOBOLという構成で運用しています。

システム移行とマイグレーション戦略

企業のマイグレーション戦略は、リスクとコストを慎重に評価した段階的アプローチが主流です。

みずほフィナンシャルグループでは、8年の期間と総投資額4,000億円超を投じた大規模システム統合プロジェクトを2019年7月に完了しました。同プロジェクトでは、COBOLとJavaが混在する6,000本のプログラムで構成される新勘定系システムを、全9回の段階的移行により業務継続性を確保しながら構築しました。

野村ホールディングスでは、2022年に約100人体制のDX専門組織「デジタル・カンパニー」を設立し、外部システム会社に依存せず自前での新サービス創出を目指しています。

システム移行のリスクと投資効果を詳細に分析し、移行範囲と優先順位を決定する段階。みずほFGでは総投資額4,000億円超の大規模プロジェクトを実施。

COBOLとJavaが混在する6,000本のプログラムで構成されるシステムを、全9回の段階的移行により8年間かけて業務継続性を確保しながら構築。

外部システム会社に依存せず自前での新サービス創出を目指し、専門人材による開発体制を構築。野村ホールディングスが2022年に約100人体制のDX専門組織を設立。

人材確保と技術継承の重要性

COBOL技術者の確保と技術継承は、企業の重要な経営課題となっています。

三菱UFJ銀行では、メインフレームと分散システムのマルチ人材育成を通じて、次世代の勘定系システム技術者の育成・強化を図っています。

大手SIerでは、COBOLエンジニアの育成に関する研修サービスを提供し、技術継承の取り組みを進めています。

これらの取り組みにより、2025年問題への対応体制を整備し、システムの安定運用を確保しています。

- 三菱UFJ銀行:COBOLマスター制度で新卒エンジニアがスキル習得

- 大手SIer:COBOLエンジニア育成に年間数億円投資

- 技術継承プログラムの充実により2025年問題への対応

明治安田生命保険では、2025年4月から生成AIを活用したCOBOL開発支援ツールを導入し、1億ステップを超えるCOBOLシステムの改修や運用効率化を図っています。

大手企業は、COBOLの堅牢性と長年の業務蓄積を活かし、段階的モダナイゼーションで安定運用を維持しています。新旧技術の混在を前提にしたシステム設計と、専門人材の育成戦略が両輪となっています。

COBOLが廃れたに関してよくある質問

COBOLは本当に完全に廃れてしまったのですか?

COBOLは完全に廃れたわけではなく、現在も重要なシステムで現役稼働しています。

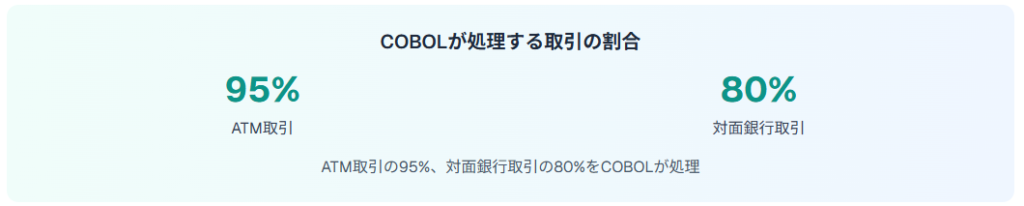

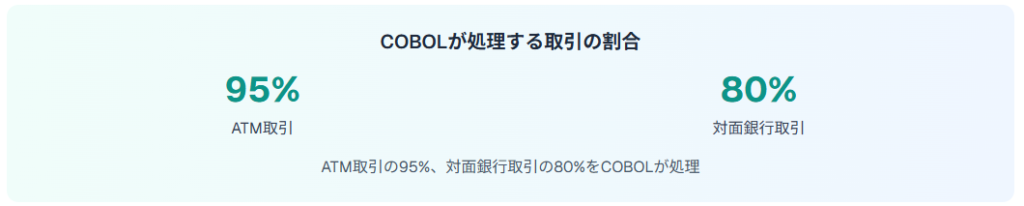

米国では社会保障庁が6,000万行を超えるCOBOLコードを維持し、国防総省でも契約管理システムで継続使用されています。国内では全銀システムなどの基幹システムで活用され、世界的にはATM取引の95%、対面銀行取引の80%をCOBOLが処理しています。

新規開発での採用は減少していますが、既存システムの保守・運用需要は継続しており、完全な廃止は現実的ではありません。

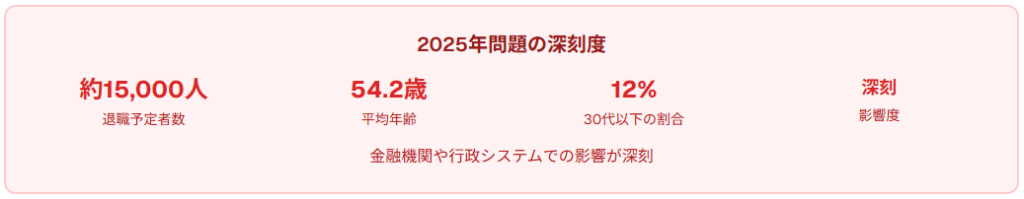

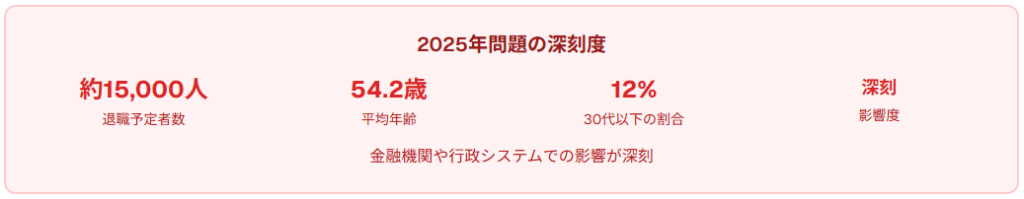

COBOLの2025年問題とは具体的に何ですか?

COBOLの2025年問題は、団塊世代の大量退職によりCOBOL技術者が不足する課題です。

経済産業省の2024年IT人材需給調査によると、2025年までに約15,000人のCOBOLエンジニアが定年退職を迎える見込みです。金融機関や行政システムでの影響が深刻で、システム保守・運用に支障が生じる可能性があります。

日本情報処理開発協会の調査では、COBOL技術者の平均年齢は54.2歳で、30代以下の技術者は全体の12%にとどまっています。企業は技術継承プログラムの強化と処遇改善を進めています。

COBOLエンジニアになるメリットはありますか?

COBOLエンジニアになるメリットは、高い希少価値と安定した需要にあります。

レバテックフリーランスの2024年調査によると、COBOLエンジニアの平均月単価は85万円で、Java(72万円)やPython(78万円)を上回っています。金融機関での正社員ポジションでは、平均年収756万円と業界平均を大きく上回る傾向があります。

競合エンジニアが少ないため、転職市場での希少価値が高く、求人倍率は8.3倍に達しています。ただし、学習リソースの不足と新技術への対応困難というデメリットもあるため、他言語との併用スキルが重要です。

銀行システムでCOBOLが使われ続ける理由は?

銀行システムでCOBOLが使われ続ける理由は、高い信頼性と安定性にあります。

COBOLは金融業界特有の複雑な計算処理、特に10進数演算において極めて高い精度を保ち、丸め誤差が生じにくい特性を持っています。実際に三菱UFJ銀行の勘定系システムは1日1億件の取引を処理する能力を持ち、長年の安定稼働実績がCOBOL継続の主要理由となっています。

既存システムの資産価値は数千億円規模に達し、完全な刷新には莫大なコストと時間が必要なため、段階的な現代化戦略が現実的とされています。

COBOLから他言語への移行は現実的ですか?

COBOLから他言語への移行は技術的に可能ですが、コストと時間の面で慎重な検討が必要です。

実際の事例として、みずほフィナンシャルグループの大規模システム統合プロジェクトでは、総投資額4,000億円超、期間8年をかけ、段階的な移行アプローチを採用しています。パナソニックグループでは7ヶ月での移行を実現し、数十億円規模のコスト削減を達成した事例もあります。

移行成功の鍵は、ビジネスロジックの正確な理解、十分なテスト期間の確保、段階的な移行戦略の実行にあります。完全移行よりもハイブリッド戦略が現実的な選択肢となっています。

- 東京システムハウス:AIベテランエンジニアでCOBOL仕様書を自動生成

- 生成AI活用によりCOBOLコードの解析・変換が効率化

- GitHub CopilotでCOBOL開発者の生産性向上を実現