Copilotで情報漏洩は起きる?企業が知るべきリスクと実践的な対策

「Copilotを導入したいが、情報漏洩のリスクが心配で踏み切れない」「他社で実際にセキュリティ問題は起きていないのか?」そんな不安を抱えるIT責任者や経営者の方は多いのではないでしょうか。

実際に、2025年6月にはMicrosoft 365 CopilotでCritical(緊急)レベルの脆弱性「EchoLeak」が発見され、ゼロクリックでデータが抽出される攻撃が可能であることが判明しました。一方で、デンソーでは月12時間の業務時間削減、住友商事では年間12億円のコスト削減を実現するなど、適切な対策を講じた企業では大きな成果を上げています。

本記事では、Copilotの情報漏洩リスクの実態から、実際の被害事例(サムスン電子、日本企業661件のアカウント漏洩など)、そして企業が実践すべき6つの具体的対策まで、AIコンサルタントとして数十社の導入支援を行ってきた知見を基に解説します。「リスクは理解したが、具体的に何をすればよいかわからない」という疑問にお答えし、安全かつ効果的なCopilot活用の道筋を明確に示します。

- Copilotで起こる情報漏洩の具体的なパターン3つとリスク回避方法

- 無料版と有料版のセキュリティ機能の違いと企業が選ぶべき適切なプランの判断基準

- 実際に発生した情報漏洩事例から学ぶべき教訓

- 企業が今すぐ実践できる6つの対策手順

- 導入時の投資コストと効果測定

Copilotで起こりうる情報漏洩の3つのパターン

企業におけるCopilot活用では、主に3つの経路で情報漏洩が発生する可能性があります。これらのパターンを理解することで、事前に適切な防御策を構築できます。

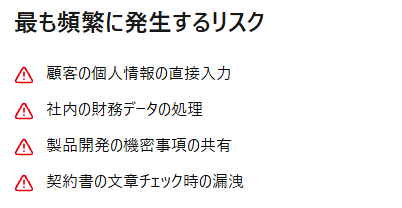

プロンプト入力による機密情報の流出

最も頻繁に発生するリスクが、従業員による機密情報の直接入力です。顧客の個人情報、社内の財務データ、製品開発の機密事項をプロンプトに含めてしまうケースが該当します。

無料版やCopilot Proでは、入力データがAIモデルの学習に使用される可能性があり、間接的に第三者に情報が共有されるリスクが存在します。特に契約書の文章チェックや顧客対応の下書き作成時に、このパターンが多発しています。

会話履歴データの外部漏洩リスク

Copilotとの過去の対話内容は、クラウド上で保存・管理されています。サイバー攻撃やシステム設定ミスにより、これらの履歴データが外部に流出する可能性があります。

2025年のAIアカウント情報漏洩事例では、661件のアカウントが闇市場で売買されており、履歴データへの不正アクセスが現実的な脅威となっています。業務判断の根拠や内部資料への言及が含まれた会話履歴は、競合他社にとって価値の高い情報源となり得ます。

アカウント情報の不正利用による情報流出

Microsoftアカウントの認証情報が漏洩すると、第三者による不正アクセスが発生します。攻撃者は正規ユーザーになりすまして機密情報を入力し、その結果を外部に持ち出すことが可能です。

パスワードの使い回しや多要素認証の未設定が主な原因となっており、組織全体のアカウント管理体制の脆弱性が露呈するケースが多く報告されています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者Copilot利用時の情報漏洩リスクは「プロンプト入力」「履歴データ」「アカウント侵害」の3層で捉えるべきです。特に無料版やPro版での機密入力は学習利用リスクが残るため業務利用ではEnterprise版や学習無効化設定を推奨します。履歴データは、暗号化とアクセス権限管理を徹底しサイバー攻撃時の被害最小化策を整えることが重要です。

プラン別に見るCopilotのセキュリティレベル

Copilotのセキュリティ機能は、利用するプランによって大幅に異なります。企業の機密レベルに応じた適切なプラン選択が、情報漏洩防止の第一歩となります。

無料版・Copilot Proのデータ保護機能

無料版とCopilot Pro(月額3,200円)では、入力データがMicrosoftのAIモデル改善に使用される可能性があります。利用規約上、完全なデータ分離は保証されておらず、機密性の高い情報の処理には適していません。

会話履歴の保持期間も明確に制限されておらず、長期間にわたってクラウド上にデータが残存するリスクがあります。個人利用や公開情報の処理に限定した活用が推奨されます。

Copilot for Microsoft 365の企業向けセキュリティ

法人向けのCopilot for Microsoft 365(月額4,497円)では、商用データ保護(Commercial Data Protection)機能により、入力データがAIモデル学習に使用されることはありません。Microsoftのセキュリティ担当者も閲覧できない暗号化処理が施され、企業の機密情報を安全に処理できます。

デンソーやSBテクノロジーなど、多くの大手企業がこのプランを選択している理由は、この強固なデータ保護機能にあります。

法人プランで利用できる暗号化とアクセス制御

Copilot for Microsoft 365では、Zero Trustセキュリティモデルに基づく多層防御が実装されています。データは転送時・保存時ともにAES-256暗号化で保護され、アクセス権限は Azure Active Directory と連携して細かく制御されます。

また、Microsoft Purviewとの統合により、データ損失防止(DLP)機能や情報保護ラベルの自動適用が可能となり、機密情報の誤った処理を事前に防止できます。

Copilot for Microsoft 365は商用データ保護機能とAES-256暗号化、Zero Trustモデルにより高水準の安全性を確保します。Azure AD連携による権限管理やPurview連携のDLP機能も企業にとって大きなメリットです。

実際に発生したAI情報漏洩事例から学ぶ教訓

AI活用における情報漏洩は、もはや仮想的なリスクではありません。実際の事例から具体的な対策の必要性を理解し、自社の防御体制を強化することが重要です。

サムスン電子|社内ソースコードがChatGPT経由で流出

2023年4月、サムスン電子の半導体部門エンジニアがChatGPTに社内のソースコードを入力し、機密情報が流出する事件が発生しました。開発効率向上を目的として、半導体データベースのソースコードやハードウェア関連の機密情報をプロンプトに含めて質問を行ったのが原因でした。

この結果、競合他社が参照可能な学習データとして機密情報が蓄積される事態となり、サムスン電子は全社的なAI利用ガイドラインの策定を余儀なくされています。AIコンサルタントの視点から分析すると、この事例は従業員のAIリテラシー不足と、明確な利用ポリシーの欠如が原因と考えられます。

企業の技術的優位性を守るためには、AI利用前の従業員教育が不可欠といえるでしょう。

EchoLeak脆弱性|ゼロクリックでのデータ抽出攻撃

2025年6月、セキュリティ研究企業Aim Labsが「EchoLeak」(CVE-2025-32711)と呼ばれるMicrosoft 365 Copilotの重大な脆弱性を発見しました。この攻撃では、悪意のあるメールを1通送信するだけで、受信者の操作なしにCopilotから機密情報を外部に送信させることが可能でした。

攻撃者は一見普通のビジネスメールに隠されたプロンプトインジェクションを埋め込み、CopilotのRAG(Retrieval-Augmented Generation)機能を悪用して、Teams、Outlook、OneDriveなどから情報を抽出しました。Microsoftは直ちにサーバー側で修正を行いましたが、AIの正規機能を悪用した新しい攻撃手法として業界に大きな衝撃を与えています。

この事例が示すのは、AI技術の進歩と共に新たなセキュリティリスクが生まれることであり、継続的な脆弱性対策が重要であることです。

日本企業における661件のAIアカウント情報漏洩

2025年初頭、日本国内でChatGPTを含む生成AIサービスのアカウント情報661件が闇市場で売買されている事実が判明しました。漏洩したアカウントには大手商社、製造業、金融機関の従業員のものが含まれており、攻撃者は正規ユーザーになりすまして機密情報にアクセスしていた可能性があります。

パスワードの使い回しと多要素認証の未設定が主な原因となっており、個人のセキュリティ意識の低さが組織全体のリスクに直結することが明らかになりました。

AIツール活用においては、技術的対策と並行して従業員教育の重要性が改めて浮き彫りになった事例です。このような事態を防ぐため、企業は統一されたパスワード管理システムの導入と定期的なセキュリティ研修の実施が急務となっています。

これらの事例は「従業員の入力リスク」「AI固有の脆弱性」「アカウント管理不備」という3つの典型的な漏洩経路を示しています。

サムスンのケースはガイドライン整備と教育不足、EchoLeakはAIの進化と共に現れる新しい攻撃手法、日本企業の事例は基本的な認証管理の甘さが原因です。

技術的対策だけでなく、人と仕組みを含めた多層防御が必須であり、AI利用ルールの徹底と定期的なセキュリティ訓練が欠かせません。

企業が実践すべき6つのCopilot情報漏洩対策

効果的な情報漏洩対策は、技術的な防御機能と運用面での管理体制を組み合わせることで実現されます。

以下の6つの対策を段階的に実装することで、安全なCopilot活用環境を構築できます。

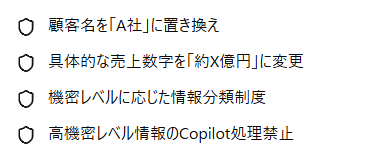

機密情報の入力制限と匿名化処理

最も基本的かつ重要な対策は、機密情報の直接入力を防ぐことです。

個人情報、財務データ、技術仕様書などは、匿名化処理を行った上でCopilotに入力するルールを策定します。具体的には、顧客名を「A社」、具体的な売上数字を「約X億円」といった形式に置き換える手法が効果的です。

多くの企業では、機密レベルに応じた情報分類制度を導入し、高い機密レベルの情報はCopilot処理を禁止する運用を行っています。また、定期的な監査により、違反事例の早期発見と改善を図っています。企業機密の保護において、この入力制限ルールの徹底は最重要項目といえるでしょう。

対話履歴の定期削除とログ管理

Copilotとの会話履歴は、定期的に削除することでデータ蓄積リスクを軽減できます。

Microsoft 365管理センターから、組織全体の履歴保持期間を30日または90日に設定することが推奨されます。企業によっては、プロジェクト終了と同時に関連する会話履歴を自動削除するシステムを構築し、情報の長期保存リスクを回避しています。

さらに、誰がいつどのような内容でCopilotを利用したかを記録するログ管理システムの導入により、インシデント発生時の迅速な原因特定が可能になります。

このようなトレーサビリティの確保は、企業のリスク管理体制強化に直結する重要な要素です。

法人向けプランの導入とセキュリティ強化

無料版から法人向けプランへの移行は、セキュリティレベル向上の最も確実な方法です。

Copilot for Microsoft 365では、商用データ保護機能により入力データがAI学習に使用されることはありません。多くの大手企業では、全社規模での導入に際して法人プランを選択し、機密性の高いデータの処理を安全に行っています。

初期コストは月額4,497円と高額ですが、情報漏洩時の損失を考慮すると、十分に投資対効果の高い対策といえます。企業の知的財産を守るという観点から、法人プランの選択は必要不可欠な投資と考えるべきでしょう。

社内ガイドライン策定とAIリテラシー教育

技術的対策と並行して、従業員のAIリテラシー向上が不可欠です。

多くの企業では、Copilot利用前に従業員を対象とした研修プログラムを実施し、情報漏洩リスクと適切な利用方法を教育しています。

研修内容には、機密情報の判別方法、プロンプト作成時の注意点、インシデント発生時の報告手順が含まれており、理解度テストに合格した従業員のみがCopilotへのアクセス権限を付与される仕組みを導入している企業もあります。

また、定期的なセキュリティ意識調査により、継続的な教育効果の測定を行っています。このような体系的なアプローチは、組織全体のセキュリティ文化醸成に大きく貢献します。

DLP機能による自動監視システムの導入

Microsoft PurviewのData Loss Prevention(DLP)機能を活用することで、機密情報の誤った処理を自動的に検知・防止できます。

クレジットカード番号、マイナンバー、社外秘ラベルが付いた文書などを検出した場合、Copilotでの処理を自動的にブロックします。金融業界などでは、業界特有の機密情報パターンを学習させたカスタムDLPルールを運用し、高精度で不適切な情報処理を防止している事例があります。

また、検知ログは法定監査の対象データとしても活用され、コンプライアンス体制の強化にも貢献しています。このような自動化された防御システムは、人的ミスを補完する重要な役割を果たしています。

アクセス権限管理と多要素認証の設定

Azure Active Directoryとの連携により、部門別、職位別の細やかなアクセス制御を実現できます。

経理部門は財務関連機能のみ、人事部門は人材管理機能のみといった形で、必要最小限の権限付与が可能です。さらに、多要素認証(MFA)の必須化により、アカウント乗っ取りリスクを大幅に軽減できます。

多くの企業では、生体認証とスマートフォンアプリを組み合わせた認証システムを導入し、セキュリティインシデントの防止に努めています。厳格なアクセス制御は、内部脅威と外部攻撃の両方に対する有効な防御策となるのです。

ここで示された6つの対策は、多層防御を網羅しており、実務的にも有効です。

結果として、これらを統合的に実施することで、Copilotの利便性を享受しつつセキュリティリスクを最小化できます。

Copilot導入で得られるビジネス効率化のメリット

情報漏洩対策を講じた上でのCopilot活用は、企業に大きなビジネス価値をもたらします。

実際の導入企業の成果データから、その効果を具体的に検証してみましょう。

業務時間の短縮と生産性向上の具体例

デンソーではMicrosoft 365 Copilotの導入により、1人あたり月12時間の業務時間削減を実現しています。

従来の業務プロセスが大幅に効率化され、余った時間を品質改善や新技術の研究開発に投資できるようになりました。JCBでは、Copilot導入後の月間平均利用率が83%と高く、特に会議関連業務での活用が進み、1人あたり月平均約6時間の業務時間削減が確認されています。

KDDIでは、PowerPointでの提案資料初稿作成が数時間から平均20秒程度に短縮され、営業担当者がより多くの顧客対応に集中できる環境が整いました。

このような時間短縮効果は、企業の競争力向上に直結する重要な要素です。

人的ミス削減による品質向上効果

AIによる文書チェック機能は、人的ミスの大幅な削減に貢献しています。

日本ビジネスシステムズでは、契約書の作成プロセスにCopilotを導入した結果、契約書チェック時間が平均15分から5分に短縮されました。

住友商事では、複雑な契約文書のチェック作業が従来の約3分の1の時間で完了するようになり、法務部門や営業部門の効率化が実現しています。

品質の標準化と向上は、顧客満足度の向上と業務効率化の双方を実現する効果があります。

コスト削減と人材配置の最適化

Copilot活用による効率化は、直接的なコスト削減効果をもたらします。

住友商事では全社員9,000人への導入により、年間12億円のコスト削減を実現しています。日本製鉄では、1カ月で会議メモの自動作成やメール要約、社内ファイルからの知見抽出などで業務効率が向上し、年間で数万時間の業務効率化が見込まれています。

ルーチン業務の自動化により浮いた人材を、戦略企画や新事業開発などの付加価値の高い業務に再配置することで、組織全体の収益性向上につなげています。このような戦略的な人材活用は、長期的な企業成長の基盤となる重要な変革といえるでしょう。

Copilot導入による成果は導入コストに見合うROIが明確であり、情報漏洩対策を組み合わせれば持続的な成長を支える基盤となり得ます。結果として、Copilotは業務効率化と競争力強化を同時に実現できる有力なソリューションといえるでしょう。

安全なCopilot活用のための導入ロードマップ

効果的なCopilot導入には、段階的なアプローチと継続的な改善が欠かせません。業界のベストプラクティスを基に、具体的な導入手順を解説します。

段階的導入による効果測定とリスク管理

多くの企業では、3段階の導入フェーズを設定してリスクを最小化する手法を採用しています。

第1段階では特定部門の少数精鋭チームを対象にパイロット導入を実施し、セキュリティインシデントの発生状況と業務効率化効果を一定期間測定します。第2段階では対象を段階的に拡大し、部門横断での活用事例を蓄積。第3段階で全社展開を行い、組織全体でのCopilot活用を実現します。

各段階でKPI(業務時間短縮率、セキュリティ違反件数、従業員満足度)を設定し、定量的な効果測定を継続することで、投資対効果を明確にしています。このような慎重で科学的なアプローチは、大規模導入の成功確率を大幅に向上させる要因となっています。

部門別セキュリティ要件の設定方法

部門の業務特性に応じたセキュリティレベルの設定が重要です。

一般的な運用モデルでは、法務部門は最高レベル、人事部門は高レベル、総務部門は標準レベルといった形で、3段階のセキュリティポリシーを設定します。法務部門では契約書の機密情報を扱うため、Copilotでの処理を制限し、代替手段として専用ツールを使用。人事部門では個人情報の匿名化処理を必須とし、総務部門では一般的な業務文書の処理のみを許可するといった運用が推奨されます。

このように部門特性を考慮した柔軟な運用により、セキュリティと利便性のバランスを取れます。リスクベースアプローチの採用は、効率的なセキュリティ管理の実現に不可欠な手法です。

Microsoft Purviewとの連携によるデータ保護

Microsoft Purviewとの統合により、包括的なデータ保護体制を構築できます。

Purviewのデータ分類機能により、社内文書に自動的に機密レベルラベルを付与し、Copilotでの処理可否を自動判定することが可能です。Information Protection機能により、重要文書の外部流出を防止し、Compliance Managerとの連携により法規制要求事項への対応状況を一元管理できます。

これらの統合ソリューションにより、手動でのセキュリティチェック工数を大幅に削減しながら、より厳格な情報保護を実現できます。統合プラットフォームの活用は、運用コストの削減とセキュリティレベルの向上を同時に実現する効果的な戦略です。

Copilot導入は一斉展開ではなくパイロット導入を起点とした段階的展開が効果的です。部門ごとのリスク特性を踏まえてセキュリティ要件を柔軟に設定することで、利便性と安全性の両立が可能になります。また、Microsoft Purviewとの統合により自動化されたデータ分類と流出防止を実現でき、運用負担を軽減しながら統制を強化できます。

よくある質問|Copilot導入時のセキュリティ不安を解決

企業のCopilot導入検討時によく寄せられる質問と、実際の導入企業の経験を基にした回答を紹介します。

無料版と有料版でセキュリティレベルは違うのか?

無料版とCopilot for Microsoft 365では、セキュリティレベルに大きな差があります。

無料版では入力データがAIモデルの学習に使用される可能性があり、機密情報の処理には適していません。一方、法人向けプランでは商用データ保護機能により、入力データが学習に使用されることはなく、データは保存時・転送時に暗号化され、テナント間で分離されます。

住友商事では法人プランを選択し、年間12億円のコスト削減を実現しています。コスト面では月額4,497円の投資が必要ですが、情報漏洩時の損失リスクを考慮すると十分に合理的な選択といえます。企業の信頼性を守るという観点から、法人プランの選択は必須の投資と考えるべきでしょう。

社内の機密文書をCopilotで処理しても安全か?

適切な設定と運用ルールの下では、機密文書の処理も安全に行えます。

多くの企業では、Microsoft Purviewとの連携により機密レベルの自動判定を行い、高い機密レベルの文書はCopilotでの処理を自動的にブロックしています。処理可能な文書についても、個人情報や技術仕様の詳細は匿名化処理を行った上で活用しています。

重要なのは、文書の機密レベルに応じた段階的なアクセス制御と、従業員への適切な教育です。適切な管理体制の下では安全な運用が可能であることが、複数の導入企業で実証されています。

情報漏洩が発生した場合の対処法は?

万一の情報漏洩発生時には、迅速な初期対応と再発防止策の実施が重要です。

一般的な対処手順として、Copilotのアクセスログ分析により漏洩経路を特定し、該当アカウントの即座の停止、影響を受けた顧客への通知、監督官庁への報告を順次実行します。

インシデント後の改善策として、より厳格なアクセス制御の導入や従業員教育の強化を行い、同様の事案の再発防止に努めることが必要です。このような体系的な対応プロセスの準備は、被害の最小化と信頼回復において極めて重要な要素です。

他社のAI導入事例でセキュリティ問題は起きているか?

実際に複数の企業でセキュリティ問題が発生していますが、適切な対策により回避可能です。

サムスン電子では2023年にChatGPTへの社内情報入力により機密情報が流出しましたが、この事例では無料版の利用と明確なガイドラインの欠如が原因でした。対照的に、法人プランを導入し適切なセキュリティ対策を講じた企業では、大規模な情報漏洩事例は報告されていません。

住友商事や日本製鉄など、段階的導入と包括的なセキュリティ対策を実施した企業では良好な運用実績を維持しています。このような対比から、事前準備と適切な運用管理がセキュリティリスク回避の鍵であることが明確に示されています。

Copilot導入時に必要なセキュリティ投資はどの程度か?

従業員1,000名規模の企業では、年間約5,400万円のライセンス費用(月額4,497円×1,000名×12か月)が必要となります。

これに加えて、Microsoft Purviewなどのセキュリティオプション、従業員研修費用、システム設定・運用支援費用などを含めると、総投資額は年間約6,000万円程度となります。

情報漏洩による損失リスクを考慮すると、予防投資としても十分に合理的な水準といえます。長期的な視点で見れば、セキュリティ投資は企業の持続的成長を支える重要な戦略的投資と位置づけることができるでしょう。

- 住友商事:年間12億円のコスト削減実現

- デンソー:1人あたり月12時間の業務時間削減達成

- JCB:月平均約6時間の業務時間削減確認

- KDDI:提案資料作成時間を数時間から20秒に短縮

Microsoft Copilotの安全な活用は、適切なセキュリティ対策と計画的な導入アプローチによって実現可能です。

情報漏洩のリスクを正しく理解し、段階的な対策実装と継続的な改善により、AIの恩恵を最大限に享受しながら企業の機密情報を守ることができます。今後のAI時代において、セキュリティ投資は競争優位性の源泉となる重要な戦略的要素といえるでしょう。