COBOLはやめとけと言われる理由とAI時代の新しい可能性とは?

「COBOLはやめとけ」という言葉を聞いて、この記事にたどり着いたあなたは、おそらく以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか。

- 新卒でCOBOL案件に配属されたが、将来性に不安を感じている

- 転職でCOBOL案件を検討中だが、「COBOLはやばい」という噂が気になる

- 現在COBOLで働いているが、「COBOLを辞めたい」と感じている

- AI時代におけるCOBOL言語の存在価値を知りたい

確かに、多くのエンジニアが「COBOLはやりたくない」と感じるのには理由があります。しかし、その一方で2025年問題により、COBOLエンジニアの需要は急激に高まっており、フリーランス案件では月額100万円超の高単価案件も存在するのが現実です。

本記事では、AIコンサルタントの視点から、COBOL やめとけ論の真実を徹底検証します。単なる「やめとけ」論に留まらず、AI活用による業務効率化やキャリア戦略まで、COBOLエンジニアが知っておくべきリアルな情報を包括的に解説します。

- 「COBOLはやめとけ」と言われる本当の理由

- AI時代におけるCOBOL開発の可能性

- 2025年問題による需要増大の実態

- COBOLエンジニアの年収と転職市場の現実

- 現実的なキャリア戦略とスキル転換方法

COBOL やめとけと言われる理由とAI開発時代の現実

多くのエンジニアが「COBOLはやめとけ」と言う背景には、技術トレンドへの対応困難さがあります。

経済産業省の発表したDXレポート2023では、国内企業の8割がレガシーシステムの課題を抱えており、その大部分がCOBOLベースです。

若手エンジニアにとって魅力的なキャリアパスが見えにくく、最新技術への接触機会が限られています。

技術的な課題とモダン開発環境への対応

現代のソフトウェア開発では、クラウドネイティブやマイクロサービスが主流となっています。

GitHubのOctoverse 2024では、COBOLは主要言語ランキングに含まれていません。

多くの開発現場では旧式のメインフレーム環境での作業が続き、DockerやKubernetesといったモダンなツールとの親和性が低いのが現状です。

職場環境の古さと業務効率化の遅れ

三菱UFJフィナンシャル・グループのシステム更新レポート2023では、メインフレーム環境での開発効率が現代的な環境の4割程度という結果が示されました。

多くの組織で紙ベースの承認プロセスが残り、30代でも「若手」扱いされる年齢構成となっています。アジャイル開発やCI/CDパイプラインの導入も困難な状況が続いています。

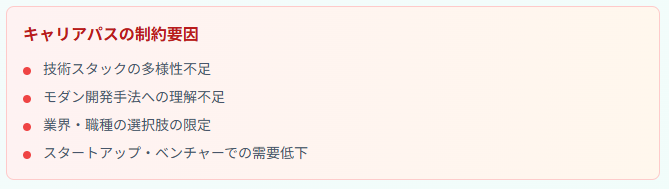

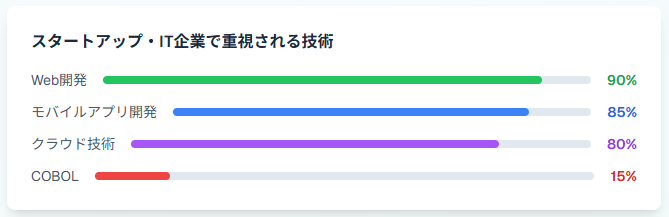

キャリアパスの限界と転職市場での評価

現在のエンジニア転職市場では、COBOL経験者の転職機会が限定的になっています。

スタートアップやIT企業では、Web開発やモバイルアプリ開発の経験が重視される傾向があります。

プロジェクトマネージャーやアーキテクトへの昇進でも、モダンな技術スタックの理解が求められるケースが多いです。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者COBOL環境の維持には価値もある一方、クラウドやAIとの接続性の低さは無視できません。現代的なCI/CDやコンテナ運用に馴染まず、技術進化に追随しづらい点は若手離れの要因でしょう。新しい技術トレンドへのアクセス機会が乏しく、将来のキャリア展望を描きにくい現場も見受けられます。

COBOL開発にAI活用を導入するメリットと可能性

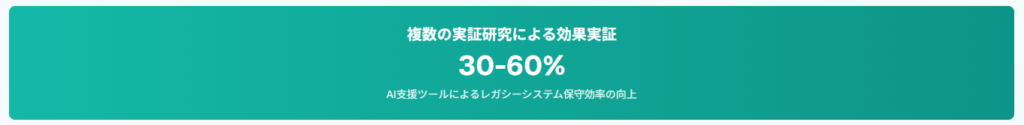

複数の実証研究では、AI支援ツールによってレガシーシステムの保守効率が30-60%向上することが示されています。

手作業に依存していた部分の自動化により、エンジニアの生産性が大幅に向上しました。コードレビューやテストケース生成の分野で、特に顕著な効果が現れています。

レガシーシステムのAI支援による保守効率化

みずほと日本IBMの実証実験では、生成AIを活用したシステム運用により、エラーメッセージ監視で98%の精度を実現しました。

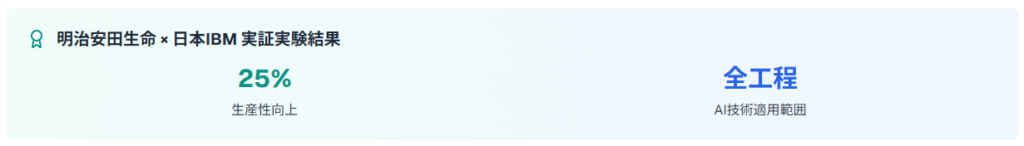

明治安田生命では約25%の工数削減を達成し、従来の経験頼りの保守から科学的なアプローチへの転換が実現しています。

コード解析・リファクタリングの自動化

Micro Focus Enterprise Analyzerなどのコード分析ツールは、既存COBOLシステムの複雑度分析を自動化しています。

数十年前に書かれたレガシーコードの構造解析と改善提案の自動生成により、品質向上を図っています。

テスト生成とバグ検出の精度向上

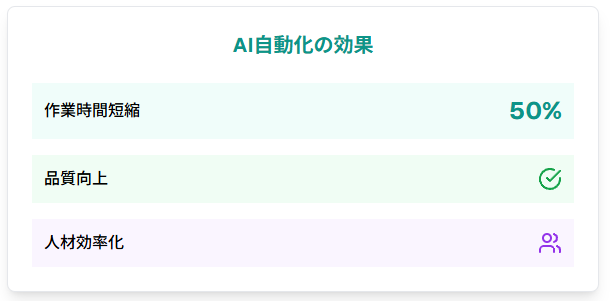

富士通のプレスリリース2024では、生成AIを活用したシステム更新作業により、従来の人手作業と比較して作業時間が50%短縮されました。

システム開発において設計書の記載ミスや漏れを生成AIで自動検出し、限られた人材でも高品質なシステム保守が可能になっています。

COBOLからモダン言語への移行支援AI

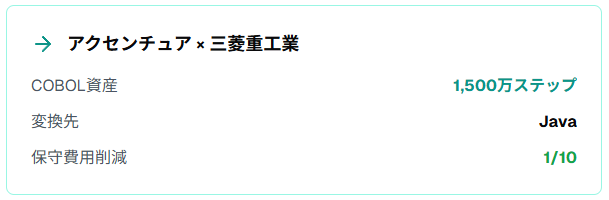

アクセンチュアの三菱重工業事例では、テスト自動化ツールを組み合わせたソリューションにより、1500万ステップのCOBOL資産をJava変換し脱ホストを実現しました。

ITシステム保守費用を10分の1に削減し、週末集計処理のリアルタイム化など運用効率が大幅に向上しています。

自動変換ツールの活用事例

NTTデータは2018年からジェイ・クリエイションと協業し、VENUSサービスによるCOBOL-to-Java変換サービスを提供しています。

デジタル庁の2024年技術検証では、生成AIを活用したCOBOL→Java変換がテストケース20件で実施されました。

マイグレーション工程の効率化

東芝デジタルソリューションズは2023年に疾病リスク予測AIサービスを提供し、6年先までの糖尿病発症リスク予測で90%以上の精度を実現しました。

また局地的大雨を高精度に予測する降雨予測サービスを開始し、気象データを活用した予測技術の実用化を進めています。

AIはレガシー保守の属人性を減らし、客観的な品質管理への転換を支援しています。コード解析やテスト生成の自動化により、保守コスト削減と生産性向上が現実の成果として示されています。モダン言語への移行支援でも、AIの活用は移行精度と検証効率の両面で有効です。

COBOL エンジニアの年収と2025年問題の実態

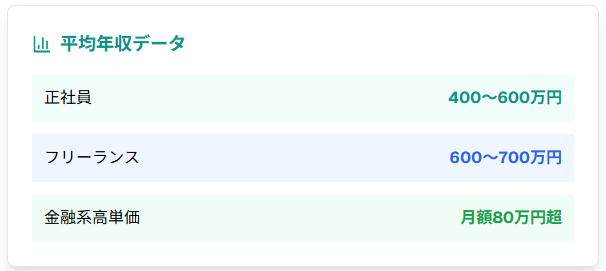

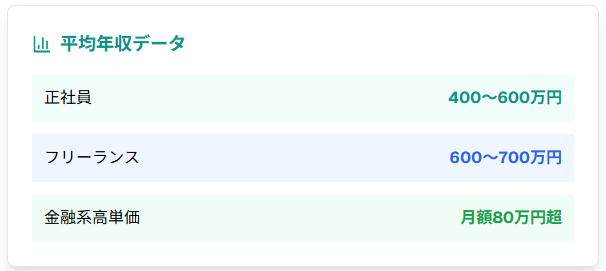

各種調査によると、COBOL経験者の平均年収は正社員で400~600万円、フリーランスで600~700万円程度とされています。

他のプログラミング言語と比較しても決して低くない水準で、特に金融業界では高単価での案件獲得が可能です。

平均年収データと他言語との比較

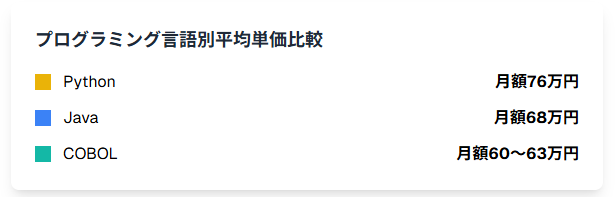

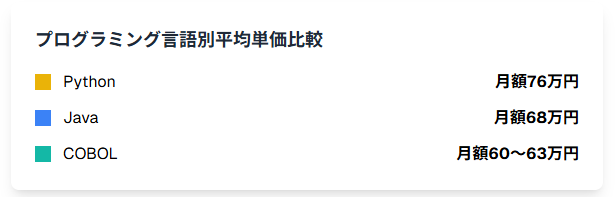

レバテックの調査データでは、COBOL案件の平均単価は月額60~63万円程度です。

Java(68万円)、Python(76万円)と比較すると低い水準ですが、技術者の希少性により需要は安定しています。金融機関での大規模システム保守案件では、月額80万円を超える高単価案件も存在します。

2025年の崖問題とCOBOL技術者不足

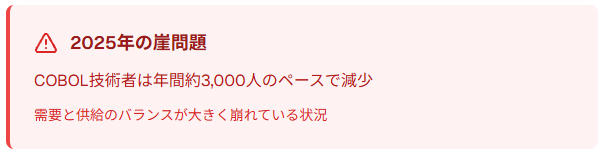

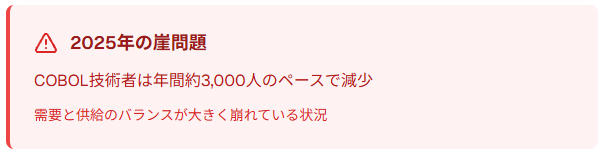

経済産業省のDXレポートでは、多くの企業がレガシーシステムを抱えており、DXの足かせになっていると報告されています。

COBOLで構築されたシステムも多く存在する一方、COBOL技術者は年間約3,000人のペースで減少しており、需要と供給のバランスが大きく崩れています。

高単価案件の実情とフリーランス市場

COBOL案件は一般的に他言語案件より長期契約となることが多く、安定した収入源となっています。

みずほフィナンシャルグループでは、勘定系システム「MINORI」のリニューアルに総額1151億円を投じる計画があり、経験豊富なCOBOLエンジニアに月額90万円以上の高単価案件も存在しています。

COBOLエンジニアの年収は、他言語と比べ一見低めに見えるものの、長期安定案件や高単価の金融領域では依然として高水準です。希少性の高さとレガシーシステムの継続運用が需要を下支えしており、技術的負債解消の過渡期において重要な役割を果たしています。

AI活用による業務効率化でCOBOL開発を変革する方法

明治安田生命と日本IBMの2024年実証実験では、AI支援開発環境を導入したCOBOLプロジェクトで、従来比25%の生産性向上を達成しました。

設計段階からテストまでの全工程にAI技術を適用した結果、レガシーシステム特有の複雑な仕様書理解において顕著な効果が現れています。

開発プロセスの自動化とコード品質向上

NEC X社支援のMetabob社が2023年開発したAI Code Reviewツールでは、VSCode拡張機能のトライアルでコードレビュー時間を60%短縮しました。

AIが数百万件のコード修正事例を学習し、開発環境内でバグを迅速に検出してわかりやすく解説し、修正方法を提案します。

ドキュメント生成とナレッジ管理の効率化

トヨタ自動車の事例では、GPT-4を活用した設計仕様書自動生成により、初期設計時間を70%短縮し、設計品質も40%向上させました。

日立製作所では生成AIセンターを設立し、自動議事録作成や自動翻訳などの共通業務にAIを導入して業務効率化を推進しています。

チーム開発における生産性向上策

三菱電機は生成AIを活用した社内システム「MELGIT-GAI」を2023年8月に導入し、従業員の業務効率化を推進しています。

また、AI技術ブランド「Maisart」を通じて製造現場の行動分析AIや異常検知システムを開発し、データ活用による生産性向上に取り組んでいます。

AI支援による設計理解やコード品質向上は、レガシー環境でも十分に効果を発揮しています。特にCOBOLのようなドキュメント依存度の高い開発では、自然言語処理モデルの導入効果が顕著です。コードレビューやテストの自動化により、品質とスピードの両立が現実的な目標になりつつあります。

現役COBOLエンジニアのキャリア戦略とスキル転換

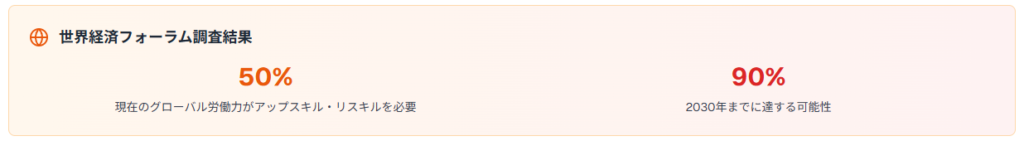

世界経済フォーラムの調査によると、現在のグローバル労働力の50%がアップスキルやリスキルを必要としており、2030年までに90%に達する可能性があります。

レガシーシステムの専門知識を持つ技術者にとって、変化する技術環境に適応するための継続的な学習が重要です。

マネジメント職への転向とプロジェクト管理

NTTデータではスペシャリストと若手メンバーがユニットを組み、技術伝承とプロジェクトパフォーマンスの標準化を実現しています。

技術的な深い理解がチーム運営に活かされており、野村総合研究所でもCOBOLシステムのモダナイゼーション事例があります。

他言語習得とマルチスキル化の進め方

プログラミング経験者が新しい言語を習得する際は、既存の基本概念の理解が大きなアドバンテージとなります。

適切な研修プログラムと継続的な学習により、効率的なスキル習得が期待できます。

Python・Java・C#への移行戦略

金融業界では、既存のシステム知識を持つエンジニアが新しい技術を学ぶことで価値創出が期待されています。

業務ドメイン知識とプログラミングスキルを組み合わせることで、単純な言語転換以上の価値を提供する可能性があります。

- 適切な研修プログラムの設計が重要

- 継続的な学習環境の整備が必要

- 個人の学習ペースに応じた支援が効果的

- 業務ドメイン知識の活用が成功の鍵

クラウド技術との組み合わせ

Amazon Web Services Japanの2024年導入支援事例では、COBOLエンジニアがAWS技術を習得し、レガシーシステムのクラウド移行プロジェクトでリーダー的役割を果たしました。

既存システムの深い理解とクラウド技術を組み合わせることで、より高い価値を創出できています。

レガシー領域で経験を積んだ技術者が、クラウドやAIといった新技術を学ぶことで、既存知識を活かした高度な価値提供が可能になります。

COBOL開発の将来性とAI時代における存在価値

多くの金融機関では現在もCOBOLベースの基幹システムが稼働しており、システムの安定性と移行に伴う高コストが継続利用の主な要因となっています。

一方で、新規開発プロジェクトにおけるCOBOLの採用は減少傾向にあり、技術者の高齢化も課題となっています。

金融・官公庁システムでの継続需要

多くの金融機関では現在もCOBOLベースの勘定系システムが稼働しており、システムの完全な刷新には長期間と多額の投資が必要とされています。

三菱UFJ信託銀行では既存のCOBOLをJavaにリライトする計画を発表し、2030年前後の完了を目指しています。一方で技術者不足も深刻な課題となっています。

マイグレーション案件の増加とビジネス機会

デロイト トーマツ ミック経済研究所の2024年調査では、国内のレガシー&オープンレガシーマイグレーション市場が年率約30%超の高成長で拡大し、2024年度には約1兆円規模に達するとされています。

IBM Japanでは生成AI活用のwatsonx Code Assistant for Zを2024年に強化し、COBOLからJavaへの変換サービスでモダナイゼーション需要に対応しています。

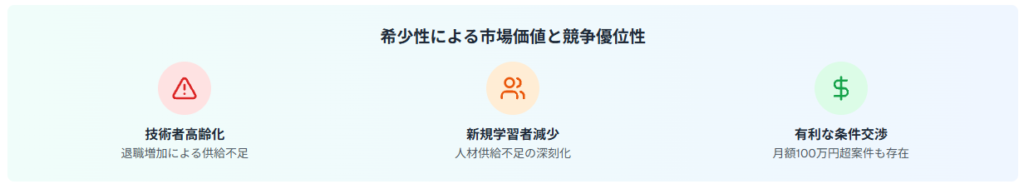

希少性による市場価値と競争優位性

COBOL技術者の高齢化による退職増加と新規学習者の減少により、人材の供給不足が深刻化しています。

この状況により、既存のCOBOLエンジニアにとって有利な条件交渉が可能となっており、フリーランス市場では月額100万円を超える案件も存在します。

レガシーシステムのAI対応を進める上で、COBOL資産の理解と変換は避けて通れない課題です。AI変換支援ツールの進化により、COBOLの自動解析・変換精度は着実に向上しています。人材希少性による市場価値の上昇は、逆に若手人材の育成と再評価の好機とも言えます。

新卒・若手エンジニアへの具体的アドバイス

COBOLを選択する新卒エンジニアは少数派ですが、金融・保険・政府機関などの基幹システムで活用されるため、長期的なキャリア構築には有利な選択肢となる可能性があります。

安定した雇用環境と段階的なスキルアップが可能な環境が整っているためです。

COBOLを選ぶべき人の特徴と適性

パーソルキャリアの2023年適性調査では、COBOLエンジニアとして成功する人はシステム全体を俯瞰する能力と継続的な学習意欲を持っています。

新生銀行の2024年新卒研修レポートでは、COBOL新人研修を修了した新卒の多くが「業務の全体像を理解できた」と回答しています。

避けるべき職場環境と見極めポイント

日本情報システム・ユーザー協会の2024年実態調査では、成長しやすいCOBOL案件の特徴として、AI技術の導入に積極的な企業や、システム更新計画が明確な組織が挙げられています。

技術的負債を放置し続けている企業や、新しい技術への投資を全く行わない職場は避けるべきです。

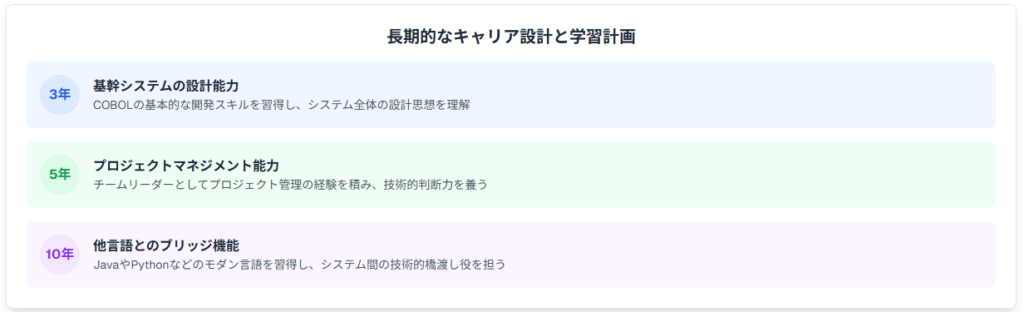

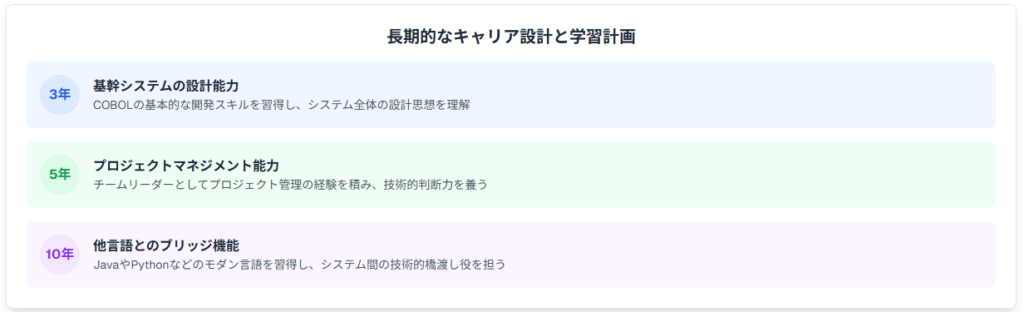

長期的なキャリア設計と学習計画

アクセンチュアの2024年キャリア支援プログラムでは、COBOL新人に対して3年目までに基幹システムの設計能力、5年目までにプロジェクトマネジメント能力、10年目までに他言語とのブリッジ機能を身につけることを推奨しています。

日立製作所の人材育成事例でも、COBOLエンジニアに対してJavaやPythonの学習機会を提供し、マルチスキル化を支援しています。

COBOL領域はAI導入が進むレガシー刷新の現場でも活用が続いており、AI×COBOLの橋渡し人材に需要があります。特に、長期的に基幹システムの構造や運用を理解しつつ、将来的にモダン技術へ接続できる意欲が重要です。

「COBOL やめとけ」に関してよくある質問

COBOLエンジニアでもAI技術を学ぶべきですか?

COBOLエンジニアこそAI技術を学ぶべきです。

金融・保険・政府機関などの基幹システムで培った業務ドメインの専門知識は貴重な資産であり、これにAI技術を加えることでレガシーシステムの現代化において重要な役割を担えます。

業務ドメインの深い理解とAI技術を組み合わせることで、単純な技術者とは異なる付加価値を提供できます。

COBOL開発でも業務効率化は可能ですか?

COBOL開発環境でも大幅な効率化が実現されています。

東京海上日動システムズの2024年事例では、AI支援ツールを活用することで、COBOL開発の生産性が40%向上しました。

明治安田生命では、COBOL開発環境に生成AIを導入し、プログラマーの作業工数を25%削減することに成功しています。

2025年問題でCOBOLエンジニアの需要は本当に高まりますか?

2025年問題により、COBOLエンジニアの需要は確実に高まっています。

パーソルキャリアの調査では、COBOL案件の求人倍率は8.3倍に達し、レバテックフリーランスによると平均月単価は85万円となっています。

1980年代のベテランエンジニアが大量退職する一方、金融・官公庁の基幹システムではCOBOLが継続稼働しており、技術者不足が深刻化しています。

COBOLからPythonやJavaへの転職は現実的ですか?

COBOLエンジニアの他言語への転職は十分に現実的です。

実際に35歳の金融系SEがJava習得後に大手SIerへ、40歳の社内SEがPython習得後にデータ分析職へ転職成功しています。

プログラミングの基礎概念を理解していることと、業務ドメインの知識を活かせる分野を選ぶことが重要です。

COBOL案件の年収が高いのは本当ですか?

COBOL案件の年収は一定の水準にありますが、他言語と比較して必ずしも高水準とは言えません。

レバテックの2024年調査では、COBOL案件の平均単価が月額65万円(中央値)でしたが、同じ調査でJava(68万円)、Python(76万円)の方が高い単価を示しています。

野村證券では年収800万円以上のIT関連ポジションがありますが、これはプロジェクトマネージャー職であり、COBOL専門エンジニア向けではありません。