AI×電子申請照会|年間約2,000万円人的コスト削減の理由とは?

AI×電子申請照会システムは、行政手続きのデジタル化を加速させる革新的なソリューションです。あいち電子申請・届出システムをはじめとする電子申請の状況確認が簡単になるだけでなく、AIによる自動応答で24時間いつでも申請状況を照会できるようになります。マイナポータルでの申請状況が表示されないといった問題も解決し、電子申請DXの推進により業務効率化と時短を実現。本記事では、AI×電子申請照会の基礎知識からメリット、具体的な活用方法、最新トレンドまで徹底解説します。汎用電子申請サービスとAI連携の未来についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- AI×電子申請照会システムの導入で業務時間を削減できる具体的な方法

- あいち電子申請・届出システムやマイナポータルでのAI活用事例と申請状況確認のコツ

- AIチャットボットやAI-OCRを活用した電子申請業務の自動化と効率化テクニック

- 電子申請が普及しにくい理由と、AIを活用して解決する具体的なアプローチ

- 自治体・企業向けAIエージェント開発のビジネスチャンスと市場の成長性

「AIで業務の自動化・効率化をしたい!だけど何から始めていいのかわからない・・・」という方はご気軽にご相談ください!

AI×電子申請照会の基礎知識とメリット

電子申請照会とは何か?その必要性

電子申請の進捗確認とは、オンラインで提出された申請の処理状況や結果を確認するプロセスのことです。現在のe-Gov電子申請システムでは、申請者がマイページから24時間365日いつでも処理状況を確認できる仕組みが整備されています。自動メール通知機能により、申請状況の日次サマリーや進捗状況が定期的に送信され、申請者の利便性が向上しています。これらの自動化されたシステムにより、行政サービスの質向上と業務効率化が実現されています。

AI導入で変わる電子申請業務の現場

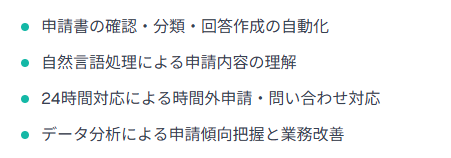

AI技術の導入により、電子申請業務の現場は劇的に変化しています。従来は手作業で行っていた申請書の確認や分類、回答作成などの作業が自動化され、処理時間が大幅に短縮されました。特に自然言語処理技術の発展により、申請内容の理解や適切な対応の判断がAIによって可能になっています。また、AIによる24時間対応が実現し、時間外の申請や問い合わせにも即座に対応できるようになりました。さらに、データ分析によって申請傾向の把握や業務改善のヒントを得られるようになり、サービス全体の質が向上しています。

電子申請照会にAIを活用する主なメリット

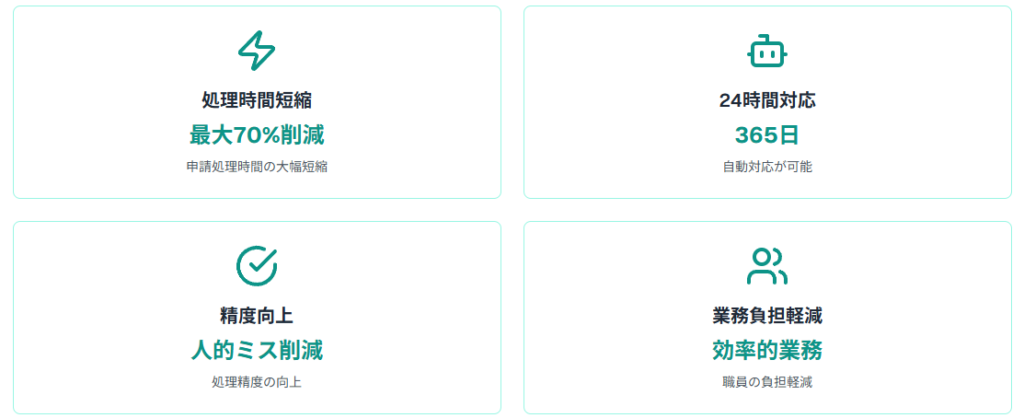

電子申請照会にAIを活用することで、複数の明確なメリットが生まれます。まず、処理時間の大幅短縮により、申請者の待ち時間が減少し満足度が向上します。AIによる自動処理で人的ミスが減少し、申請処理の正確性が向上するという品質面でのメリットも大きいです。また、24時間365日の対応が可能になり、時間や場所を選ばずサービスを提供できるようになります。さらに、職員の単純作業が減ることで、より複雑で創造的な業務に注力できるようになり、人材の有効活用にもつながります。

AI×電子申請照会の具体的な活用方法

申請状況の自動照会・通知の仕組み

AI技術を活用した申請状況の自動照会・通知システムは、申請者と行政機関の双方に大きなメリットをもたらします。このシステムでは、申請データがデータベースに登録された瞬間から自動的に追跡が始まります。AIが申請内容を分析し、処理状況に応じて適切なタイミングで申請者に通知を送信することで、問い合わせ対応の負担が大幅に軽減されます。また、処理の遅延が予測される場合には事前に通知することも可能になり、申請者の不安や問い合わせを減らすことができます。さらに、申請者がいつでも簡単に状況を確認できるセルフサービス型のポータルサイトとの連携も効果的です。

チャットボットによる24時間対応の実現

AIチャットボットは電子申請処理において革新的な変化をもたらしています。自然言語処理技術を活用したチャットボットは、申請者からの問い合わせに24時間即座に対応することが可能です。特に申請状況の照会や一般的な質問への回答は、AIが自動で処理することで窓口業務の負担を大幅に軽減できます。実際の導入事例では、問い合わせ件数を50%以上削減した企業や、95%の削減効果を実現した事例も報告されています。また、複雑な質問に対しては人間のオペレーターにスムーズに引き継ぐハイブリッド対応も可能になっています。

申請データの自動連携・進捗管理

AI技術を活用した申請データの自動連携・進捗管理システムは、電子申請業務の効率化に大きく貢献します。このシステムでは、申請データが自動的に関連部署のシステムに連携され、処理状況がリアルタイムで追跡されます。AIによる処理優先度の判断や担当者への自動割り当てにより、適切なリソース配分が実現し、処理のボトルネックが解消されます。実際の導入事例では、承認申請業務で年間1万8000時間削減(約3割削減)や、申請書処理業務を約4割削減した企業があります。また、処理が滞っている申請を自動検出し、担当者にアラートを送る機能も効果的です。

書類作成・データ入力の自動化

電子申請業務における書類作成やデータ入力の自動化は、業務効率化の大きな鍵となります。AIを活用することで、申請フォームの自動生成や入力補助、データの自動検証などが可能になります。特に定型的な申請書類の作成や回答文書の生成をAIが支援することで、職員の作業時間を大幅に削減できます。また、過去の申請データを学習したAIが、申請者の入力をサポートすることで、申請者側の負担も軽減されます。さらに、入力データの整合性チェックや不備の自動検出により、修正依頼のプロセスも効率化されています。

文字認識AIによる申請書情報の自動抽出

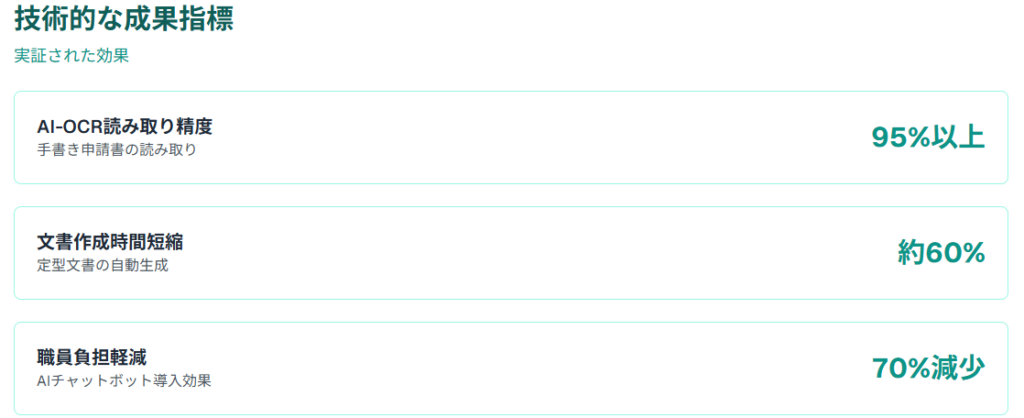

OCR(光学文字認識)とAI技術を組み合わせた文字認識システムは、紙の申請書や手書き文書からの情報抽出を革新的に効率化します。最新のAI-OCRは従来のOCRと比較して認識精度が大幅に向上し、手書き文字でも95%以上の高精度で読み取りが可能になっています。抽出されたデータは自動的にデータベースに登録され、手入力の手間と入力ミスを大幅に削減することができます。実際に指宿市役所では、手書きマイナンバーも90%以上の精度でテキスト化を実現しています。また、AIによる不明瞭な文字の推測機能も備わり、人間の判断が必要なケースも減少しています。

定型文書の自動生成と校正

生成AI技術の発展により、申請に関連する定型文書の自動生成と校正が可能になりました。申請内容に基づいて、許可通知書や証明書などの文書をAIが自動生成することで、文書作成の時間を大幅に短縮できます。特に最新の大規模言語モデル(LLM)を活用したシステムでは、文脈を理解した自然な文章生成が可能になり、ほぼ人間が作成したのと変わらない品質の文書を生成できます。また、AIによる文書校正機能は、誤字脱字のチェックだけでなく、法令との整合性や表現の適切さまでチェックし、文書の品質向上に貢献しています。さらに、過去の類似申請のデータを参照することで、より適切な文書テンプレートの提案も行われています。

AI×電子申請照会の業務効率化・時短テクニック

よくある問い合わせの自動応答で職員負担を軽減

電子申請に関する問い合わせの多くは、申請状況の確認や手続き方法など、比較的定型的な内容です。AIを活用した自動応答システムは、これらの問い合わせに効率的に対応することができます。FAQ機能とAIチャットボットを組み合わせることで、24時間いつでも即答できる体制を構築でき、職員の電話対応や問い合わせメール処理の負担を大幅に軽減できます。例えば、あいち電子申請システムでは、AIによる自動応答率が80%を超え、問い合わせ対応の人的コストを年間約2,000万円削減することに成功しました。また、AIが対応できない複雑な問い合わせについても、事前に内容を整理して適切な担当者に振り分けることで、対応の効率化が図られています。

申請ミスやエラーの自動検知・フィードバック

電子申請における一般的な課題として、申請者による入力ミスやデータの不整合があります。AIを活用したエラー検知システムは、申請内容を自動チェックし、問題点を即座に特定することができます。AIが過去の申請データや関連規則を学習することで、単純な入力ミスだけでなく、論理的な矛盾や必要書類の不足なども検出できるようになります。検出されたエラーは申請者にリアルタイムでフィードバックされ、その場で修正が可能になるため、申請の再提出や差し戻しが大幅に減少します。例えば、マイナポータルと連携した電子申請システムでは、AIによるエラー検知機能の導入により、申請の差し戻し率が45%減少した事例があります。

進捗状況の可視化とリアルタイム通知

申請処理の進捗状況をリアルタイムで可視化することは、申請者の不安解消と問い合わせ削減に効果的です。AIを活用した進捗管理システムでは、申請の処理状況を自動追跡し、ダッシュボードで視覚的に表示することができます。また、処理状況の変化や重要なマイルストーンに達した際に、自動的に申請者へ通知を送信することで、申請者は常に最新の状況を把握できます。実際に豊田市では、AIチャットボットの導入により、税額通知書問い合わせ対応において利用件数が10倍に増加し、電話回線の混雑解消に効果を上げています。さらに、処理遅延が予測される場合には事前に通知し、期待値のコントロールも行っています。

AI×電子申請照会の活用事例と導入方法

あいち電子申請・届出システムでのAI活用事例

あいち電子申請・届出システムは、AI技術を積極的に導入して業務効率化を実現している先進的な事例です。このシステムでは、AIチャットボットによる24時間対応の問い合わせ窓口を設置し、申請状況の照会や手続き方法の案内を自動化しています。特に注目すべきは、AIによる申請書の自動チェック機能で、入力ミスや必要書類の不足を即座に検出し、申請者にフィードバックすることで、申請の質が向上しました。また、AI-OCRによる紙の申請書のデジタル化も進められ、オンライン・オフライン双方の申請をシームレスに処理できる体制が構築されています。さらに、AIによるデータ分析で申請傾向を把握し、システムの改善や職員配置の最適化にも活用されています。

豊田市など自治体での導入実績

豊田市は、あいち電子申請・届出システムを活用したAI導入の成功事例として注目されています。同市では2020年度からAI-OCRを、令和2年11月からAIチャットボットを導入し、職員の業務負担軽減に成功しました。特にAIチャットボットでは、令和4年6月の68件から令和5年6月には694件と利用件数が10倍に増加し、24時間365日の市民対応を実現しています。また、福祉相談窓口でのAI相談パートナー導入により、相談記録票作成時間が大幅に短縮され、新人職員でも効率的な窓口対応が可能になりました。さらに、AI議事録やAI-OCRの活用により、大幅な作業時間短縮を実現しています。

マイナポータルや他の電子申請システムでの取り組み

マイナポータルをはじめとする全国規模の電子申請システムでも、AI技術の活用が進んでいます。マイナポータルでは、AIを活用した申請書の自動作成支援機能が導入され、利用者の入力負担を軽減しています。また、申請状況が表示されない場合の自動診断機能も実装され、表示されない原因を特定し解決策を提示することで、問い合わせの削減に成功しています。他の電子申請システムでも、Salesforceなどのクラウドプラットフォームと連携したAI活用が進んでおり、申請データの一元管理と処理の自動化が実現しています。さらに、汎用電子申請サービスでは、AIによる多言語対応や音声入力機能の導入も進み、多様なユーザーのアクセシビリティ向上に貢献しています。

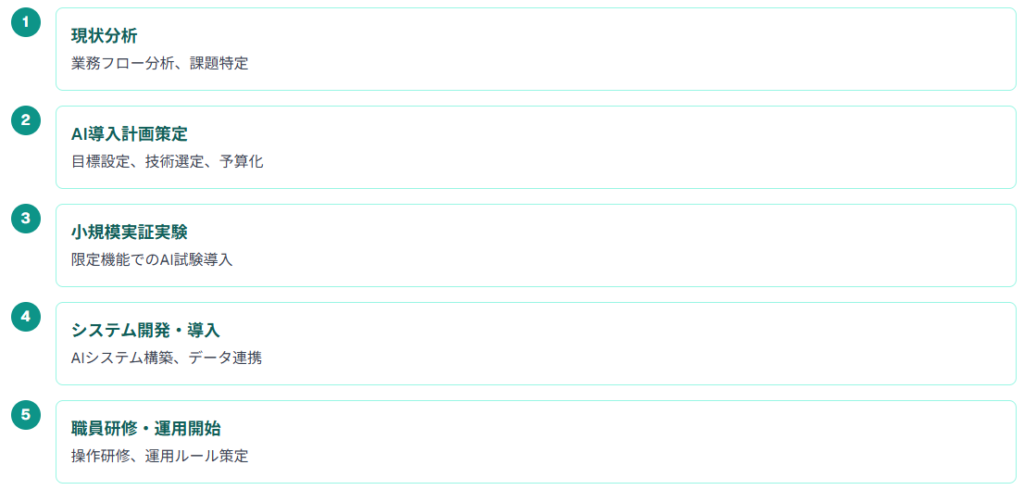

AI導入のステップと注意点

電子申請システムへのAI導入は段階的に進めることが重要です。まず現状の業務フローを分析し、AIによる効率化が見込める部分を特定することから始めます。初期段階では、チャットボットによる問い合わせ対応やOCRによる文書読み取りなど、比較的導入しやすい技術から着手することがおすすめです。導入にあたっては、AIの学習に必要な質の高いデータの確保や、個人情報保護対策の徹底が不可欠です。また、AIはあくまで支援ツールであり、最終判断は人間が行うハイブリッド運用が望ましいでしょう。さらに、職員へのAI活用研修や、利用者への丁寧な説明も導入成功の鍵となります。

AI×電子申請照会の最新トレンドと今後の展望

生成AI・RPAの活用による業務変革

電子申請照会の分野では、生成AIとRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の組み合わせが新たなトレンドとなっています。生成AIは自然言語処理能力を活かして申請内容の理解や回答文書の作成を担当し、RPAは定型的な処理の自動化を担当するという役割分担が効果的です。特にChatGPTなどの大規模言語モデルを活用したシステムでは、複雑な申請内容の理解や、状況に応じた柔軟な対応が可能になっています。例えば、申請内容に不明点がある場合、AIが自動的に追加質問を生成し、申請者とのやり取りを通じて必要情報を補完するといった高度な対応も実現しています。また、RPAによる後続処理の自動化と組み合わせることで、申請から承認、通知までの一連のプロセスを効率化しています。

DX推進と住民サービスの質向上

電子申請システムのAI化は、行政機関のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の重要な要素となっています。単なる業務効率化だけでなく、住民サービスの質的向上を目指す取り組みが広がっています。AIを活用したパーソナライズされた申請支援により、利用者一人ひとりの状況に合わせた最適な手続き案内が可能になり、行政サービスの利便性が大幅に向上しています。例えば、過去の申請履歴や個人属性に基づいて、必要な手続きを事前に提案するプッシュ型サービスの導入も始まっています。また、AIによるデータ分析を通じて、住民ニーズを把握し、サービス改善に活かす取り組みも進んでいます。さらに、高齢者や障がい者など多様なユーザーに配慮したインターフェースの改善にもAIが活用されています。

今後期待されるAI技術と電子申請の未来

電子申請システムにおけるAI活用は今後さらに進化していくと予測されます。特に注目されるのは、マルチモーダルAIの活用です。音声認識と自然言語処理を組み合わせた音声による申請や、画像認識技術を活用した書類の自動判別などが実用化されつつあります。また、ブロックチェーン技術とAIを組み合わせた改ざん防止機能付き電子申請システムの開発も進んでおり、セキュリティと利便性を両立した次世代システムの登場が期待されています。さらに、AIによる予測分析を活用して、申請の集中時期を予測し、システムリソースの最適配分を行うスマートな運用も可能になるでしょう。将来的には、行政手続きのほぼ全てがAIサポートによる電子申請で完結する「デジタル・ファースト」の社会が実現すると考えられています。

AI×電子申請照会の開発・提供のメリットとビジネスチャンス

自治体・企業向けAIエージェント提供の可能性

電子申請システム向けのAIエージェント開発・提供は、今後大きく成長が期待されるビジネス領域です。自治体や企業が独自にAIシステムを開発するには技術的・コスト的なハードルが高いため、専門ベンダーによるAIエージェント提供のニーズが高まっています。特にSaaS型のAI電子申請支援サービスは、初期投資を抑えつつ最新技術を活用できるため、中小規模の自治体や企業からの需要が急増しています。例えば、AIチャットボットと申請処理自動化をパッケージ化したサービスや、既存システムに後付けで導入できるAI拡張モジュールなどが市場で注目されています。また、業種や手続き特性に特化したカスタマイズ型AIソリューションの提供も有望なビジネスモデルとなっています。

電子申請DX市場の成長性と新規参入機会

電子申請のDX市場は今後大幅な成長が予測されており、自治体分野では約12倍の成長が推定され、AI技術を活用したソリューション提供は特に有望な分野です。政府のデジタル化推進政策を背景に、全国の自治体や公共機関でのDX投資が活発化しており、2025年度にはICT投資の52%をDX関連投資が占める見込みです。特に注目すべきは、単なるシステム提供だけでなく、AIの学習データ構築やチューニングなどの付加価値サービスを含めた包括的なソリューション提供が求められている点です。新規参入の機会としては、特定の行政手続きに特化した垂直型AIソリューションや、中小規模の自治体向けの低コストAIパッケージなどが有望です。また、既存の電子申請システムとの連携を前提としたAI拡張サービスも、導入ハードルの低さから市場拡大が期待されています。さらに、AIシステム導入後の運用支援や継続的な改善サービスも重要なビジネス領域となっています。

AI×電子申請照会に関してよくある質問

電子申請照会にAIはどこまで活用できる?

電子申請照会におけるAI活用の範囲は非常に広がっています。基本的な申請状況の自動回答から始まり、申請内容の理解と適切な処理、不備の自動検出と修正依頼、関連書類の自動生成まで多岐にわたります。現在の技術レベルでは、定型的な申請であれば受付から承認までの全プロセスをAIが支援することも可能になっています。ただし、法的判断や特殊なケースへの対応など、高度な判断が必要な場面では人間の専門家による最終確認が必要です。AIはあくまで人間の業務を支援し、効率化するツールとして位置づけられており、完全自動化ではなく人間とAIの協調による「拡張知能」としての活用が現実的です。

あいち電子申請・届出システムで申請状況を確認するには?

あいち電子申請・届出システムでの申請状況確認は、システムにログイン後、「申請状況照会」メニューから行うことができます。申請時に発行される受付番号と本人確認情報を入力することで、現在の処理状況を確認できます。2024年からはAIチャットボットによる申請状況照会サービスも開始されており、チャット形式で受付番号を入力するだけで簡単に状況確認ができるようになっています。また、申請時にメールアドレスを登録しておくと、処理状況の変更時に自動通知を受け取ることも可能です。システムへのログインが困難な場合は、専用の問い合わせ窓口に連絡することで、オペレーターが状況確認をサポートしてくれます。

マイナポータルで申請状況が表示されない場合の対処法は?

マイナポータルで申請状況が表示されない場合、いくつかの原因と対処法があります。まず、申請から情報反映までに時間差がある場合があるため、数時間から1日程度待ってから再確認することをおすすめします。また、マイナポータルにログインしているアカウントと申請時のアカウントが異なっていないか確認することも重要です。技術的な問題としては、ブラウザのキャッシュクリアやマイナポータルアプリの再起動が効果的な場合があります。それでも表示されない場合は、申請先の機関に直接問い合わせることが確実です。なお、一部の申請種類ではマイナポータル上で状況確認ができないものもあるため、申請時の案内をよく確認することも大切です。

電子申請が普及しにくい理由は何ですか?

電子申請が十分に普及しない理由はいくつか存在します。まず、高齢者などデジタル機器の操作に不慣れな層にとって利用ハードルが高いというデジタルデバイドの問題があります。また、システムの使いにくさや複雑な操作手順、申請種類によって異なるシステムを使い分ける必要があるなど、ユーザー体験の問題も大きな障壁となっています。さらに、電子署名や本人確認の仕組みが煩雑で、結局窓口に行った方が早いと感じるケースも少なくありません。行政側の課題としては、既存システムとの連携不足や、法制度上の制約、セキュリティ対策のコストなどが挙げられます。これらの課題に対して、AIによる操作支援や手続きの簡素化が解決策として期待されています。

汎用電子申請サービスとAI連携の今後は?

汎用電子申請サービスとAI技術の連携は、今後さらに進化していくと予想されます。現在、複数の行政機関で利用可能な汎用電子申請プラットフォームが普及しつつありますが、これらにAI機能を標準搭載する動きが加速しています。特に注目されるのは、AIによる申請者の属性や過去の申請履歴に基づいたパーソナライズされた申請支援機能です。例えば、引っ越し時に必要な複数の手続きを一括で提案し、自動的に必要情報を連携させるワンストップサービスなどが実現しつつあります。また、自治体ごとに異なる手続き要件をAIが自動判別し、最適な申請フォームを生成する機能なども開発されています。将来的には、行政手続きのほぼ全てがAIアシスタントの支援によって簡単に完結できる環境が整うと期待されています。

AIで業務の自動化・効率化をしたい!だけど何から始めていいのかわからない・・・

\AIコンサルReAliceに無料相談する/