情シス夜勤を完全廃止!GPT導入で問い合わせ対応を削減した方法

「情シス部門の夜勤を廃止したいが、24時間対応をどう維持すればいいのか?」「SES企業で夜間問い合わせ対応に疲弊している担当者をどうすれば救えるのか?」このような悩みを抱える企業が増えています。

しかし、GPTを活用した問い合わせ自動化により、夜勤ゼロでも多くの問い合わせを自動処理することが可能になりました。複数の導入事例では、問い合わせ対応の大幅な効率化と24時間365日対応の実現により、significant なコスト削減効果が報告されています。

本記事では、情シス部門の夜勤廃止を実現するための具体的な手順から、GPTによる自動化戦略、ROI計算による効果証明まで、実践的なノウハウを詳しく解説します。

- 情シス部門の夜勤廃止が重要である理由と、SES・サービス業が直面している人材課題の実態

- GPTを活用して段階的に問い合わせ自動化を実現する具体的な戦略

- 夜勤要員削減の事例とコスト削減効果の考え方

- 社内抵抗勢力への対処法から導入ツール選定まで、実際の導入時に直面する課題の克服方法

- 短期間で基盤構築が可能な夜勤削減アクションプランと、情シス部門の次世代戦略

なぜ今、情シス部門の夜勤廃止が急務なのか?

サービス業・SES企業が直面する深刻な人材課題

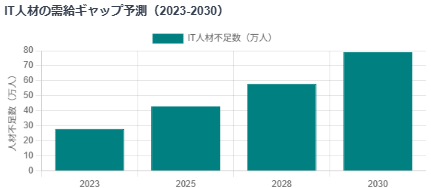

サービス業やSES企業では、24時間体制のシステム運用が求められる中、深刻な人材不足が顕在化しています。

客先常駐という働き方により夜間対応が避けられない状況が続く一方で、IT人材の確保は年々困難になっています。この問題を放置すれば、企業の競争力低下は避けられません。

特にSES業界では、限られた人材で複数の現場を支える必要があるため、夜勤体制の維持が現実的でなくなりつつあります。

夜間対応による情シス担当者の離職率増加の実態

夜勤やオンコール対応が常態化している職場では、担当者の離職率が高水準で推移しています。生活リズムの乱れ、家族との時間の減少、慢性的な睡眠不足など、プライベートへの影響が離職の主な原因となっています。

情シス担当者のスキルは他社でも即戦力として評価されるため、転職市場での選択肢が豊富です。このため、働き方に不満を感じた際の離職リスクが他職種と比較して高くなる傾向があります。

属人化がもたらす事業継続リスクと経営への影響

情シス業務の属人化は企業経営に深刻なリスクをもたらしています。特定の担当者のみが知る業務手順や設定情報は、その人物の不在時にシステムトラブルが発生した場合、迅速な対応を不可能にします。

業務のブラックボックス化により、最悪の場合は全社的な業務停止に発展する恐れがあります。また、担当者の異動や退職により、長年蓄積されたノウハウが完全に失われてしまうリスクも存在します。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者AI活用により、夜間対応の一部自動化や定型作業のナレッジ可視化が進めば、離職リスクの軽減に直結します。

特にRPAやLLMベースのFAQ応答などは、情シス領域での実用性が高く、短期導入も可能です。

夜勤時間削減を実現した企業の自動化事例分析

実証されたAI問い合わせ自動化の効果

多くの企業で夜間の技術問い合わせ対応が課題となっており、ChatGPTベースの自動応答システム導入により状況改善が進んでいます。

実際の導入事例では、過去の問い合わせデータを学習させたAIシステムが、サーバー障害の一次切り分けから顧客への初動対応まで高い割合で自動処理できるようになっています。複雑案件については翌朝の通常業務時間内で対応することで、夜勤要員の削減と大幅なコスト削減を実現している企業が報告されています。

ECサイトでの自動化成功事例

ECプラットフォーム企業のカスタマーサポート部門では、GPTベースのチャットボットシステムにより24時間365日の自動対応体制を構築する事例が増えています。

マザー牧場では、ChatGPT連携チャットボット導入により電話問い合わせ数を66%削減しました。顧客の問い合わせ内容を自動分析し、高精度で適切な回答を提供するシステムにより、問い合わせ処理時間の大幅短縮と顧客満足度向上を実現しています。

成功企業に共通する導入アプローチの特徴

成功企業に共通するのは段階的な導入戦略です。三菱UFJ銀行の事例では、ChatGPT導入により月22万時間の労働時間削減を実現しましたが、これは段階的導入によるものです。

基本的な問い合わせの自動化から開始し、徐々に対応範囲を拡大する戦略が効果的とされています。

また、既存システムとの連携を慎重に進め、セキュリティ対策を万全にした上でAIツールを導入している点も共通しています。導入前の問い合わせデータ分析により、自動化可能業務と人間対応必須業務の明確な区分けを行っていることも成功要因となっています。

AIチャットボットによる問い合わせ対応の自動化は、夜間対応の負荷軽減だけでなく、人的リソースの最適配置にも貢献します。実運用では、過去データに基づいたモデル最適化と段階的導入戦略が、継続的な精度向上と定着に繋がります。

GPTによる問い合わせ自動化の全体設計

段階的戦略による問い合わせ自動化の実現

問い合わせ自動化の成功には計画的な段階展開が欠かせません。実際の導入事例では、ChatGPTを活用した業務効率化が報告されており、三菱UFJ銀行では月22万時間の労働時間削減を実現しています。これは段階的な導入プロセスによるものです。

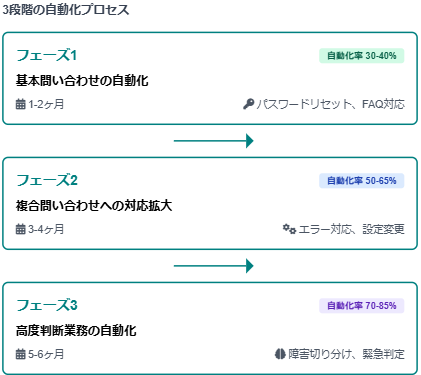

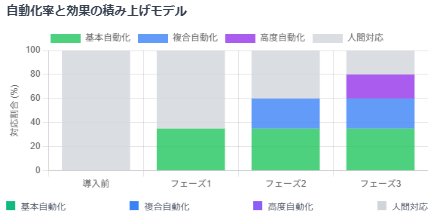

第1段階で定型的な問い合わせの自動化、第2段階で複合的な問い合わせへの対応拡大、第3段階で高度判断業務の自動化を順次実施することで、導入リスクを最小化しながら確実な成果を積み上げることができます。

フェーズ1:基本問い合わせの自動化(初期段階)

まずFAQ形式の基本的な問い合わせから着手します。パスワードリセット手順、アカウント設定変更方法、一般的なエラーメッセージの対処法など、定型的な回答が存在する問い合わせを対象とします。

ChatGPTにFAQデータを学習させ、高精度で回答可能な問い合わせのみを自動化範囲とします。信頼性確保のため、自動回答には「解決しない場合は担当者対応」の選択肢を必ず設けます。

フェーズ2:複合問い合わせへの対応拡大(中期段階)

複数要素が組み合わさった問い合わせへの対応を開始します。特定システムでの特定操作時のエラー対応など、状況判断が必要な問い合わせも範囲に含めます。過去の問い合わせ履歴データを活用したパターン分析により、自動判定機能を強化します。

問い合わせの緊急度自動判定機能も追加し、緊急案件は即座に担当者へエスカレーションする仕組みを構築します。

フェーズ3:高度判断業務の自動化(最終段階)

技術的判断や専門知識を要する問い合わせの自動化に取り組みます。システム障害の一次切り分けや複数システム間の連携トラブル診断なども対象とします。ChatGPTと既存監視システムを連携させ、リアルタイムでシステム状況を判断できる仕組みを構築します。

ただし、最終判断は人間が行うことを前提とし、AIは判断材料の提供と初期対応に特化させます。

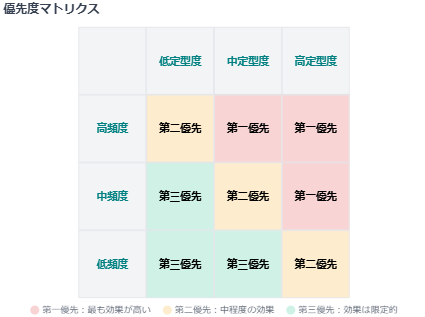

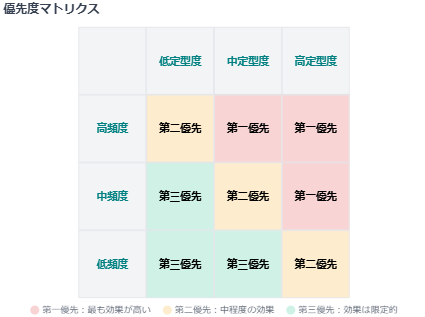

自動化対象業務の優先順位決定方法

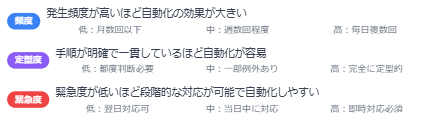

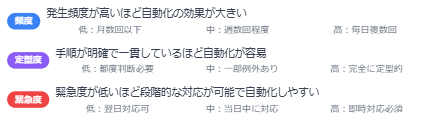

自動化対象業務の優先順位は「頻度」「定型度」「緊急度」の3軸で評価します。多くの企業でカスタマーサポートにおけるRPAとChatGPTの併用により効率的な自動化が実現されています。

まず過去の問い合わせデータを分析し、高頻度で発生する問い合わせを分類します。次に回答パターンが決まっている問い合わせを「高定型度」として評価し、即座の対応が不要な問い合わせを「低緊急度」として分類します。

「高頻度×高定型度×低緊急度」の問い合わせから優先的に自動化することで、最大効果を期待できます。

人間が対応すべき業務の明確化

自動化困難な業務は「感情的配慮が必要な対応」「新規性の高い問題」「経営判断を伴う案件」に分類されます。実際の導入企業では、問い合わせ管理システムにより、他部門や外部協力企業との連携が必要な複雑案件のみを人間が対応する体制を構築しています。

顧客からのクレームや要望、システム仕様変更依頼、セキュリティインシデント対応などが人間対応の対象となります。これらの業務はAIでは判断困難な情報や企業の方針決定が必要な内容を含むため、専門知識を持つ担当者による対応が必須となります。

- 感情的配慮が必要な対応

- 顧客からのクレーム対応

- デリケートな要望への対応

- 新規性の高い問題

- 前例のないシステムトラブル

- 新技術に関する問い合わせ

- 経営判断を伴う案件

- システム仕様変更依頼

- セキュリティインシデント対応

問い合わせ自動化の導入では、段階的に運用レベルを高めることで、精度と信頼性を両立できます。

特に初期フェーズでは、FAQベースの対応からスタートすることで、モデルの習熟と社内受容性を高めやすくなります。

GPTナレッジベース構築の実践手順

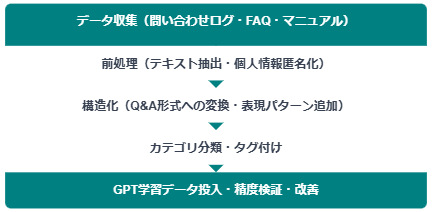

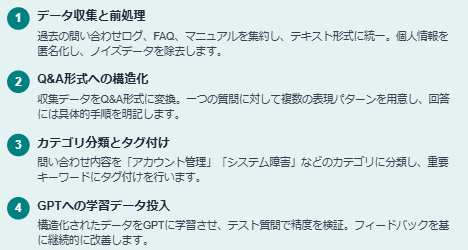

既存問い合わせデータの分析と自動化可能度の判定

ナレッジベース構築の第一歩は既存問い合わせデータの詳細分析です。過去のデータを収集し、問い合わせ内容をカテゴリ別に分類します。「回答の一意性」「必要な専門知識レベル」「関連システムの複雑さ」の3要素で各問い合わせを評価します。

回答が明確で変動しない問い合わせは自動化可能度「高」、専門判断が必要なものは「中」、複数部門調整が必要なものは「低」として分類します。この分析により、企業の状況に応じて自動化可能な業務とそうでない業務が明確化されます。

社内マニュアルとFAQの最適なデータ化手法

社内マニュアルとFAQのデータ化では、ChatGPTが理解しやすい形式への変換が肝心です。従来のPDF形式マニュアルをテキストファイルやMarkdown形式に変換し、Q&A形式で整理します。

各質問には複数の表現パターンを用意し、同じ内容でも異なる言い回しで質問される可能性を考慮します。回答には具体的手順を番号付きリストで記載し、必要に応じてスクリーンショットの説明も含めます。

データ構造の統一により、AIの学習効率向上と回答精度向上につながります。

- PDF形式からテキストファイル・Markdown形式への変換

- Q&A形式での整理と複数表現パターンの準備

- 具体的手順の番号付きリスト化

- スクリーンショットの説明文追加

既存システムとの連携設定とセキュリティ対策

既存システムとの連携ではAPI経由でのデータ交換とセキュリティ対策の両立が求められます。金融機関をはじめ多くの企業で、専用環境上でのAI運用により外部への情報漏洩リスクを防ぐ取り組みが進んでいます。

連携設定では、チケット管理システム、監視システム、ユーザー認証システムとの自動連携を構築し、問い合わせの自動登録から状況確認まで一貫処理を実現します。

セキュリティ面では、アクセス権限の細分化、通信の暗号化、ログの詳細記録を必須とし、定期的なセキュリティ監査も実施します。

- システム連携の設定

- チケット管理システムとの自動連携

- 監視システムとのリアルタイム連携

- ユーザー認証システムとの統合

- セキュリティ対策の実装

- アクセス権限の細分化設定

- 通信の暗号化とログ記録

- 定期的なセキュリティ監査の実施

FAQやマニュアルは、機械読解に適した形式へ変換・統一し、類似表現の吸収も意識する必要があります。

さらに、API連携においては、業務フローとの接続整合性と情報漏洩リスクの排除を同時に実現することが重要です。

サービス業・SES企業特化のGPT運用設計

24時間対応業界特有の課題と解決策

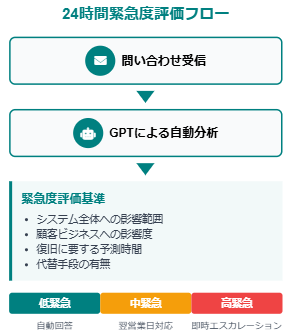

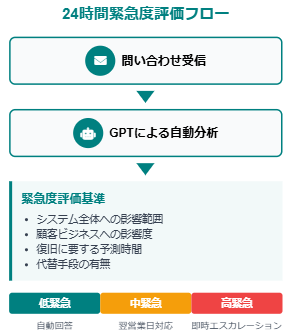

サービス業とSES企業では顧客からの緊急対応要請が24時間発生するため、従来は夜勤体制に依存した運用が一般的でした。しかし夜勤による人材負担と高い離職率が深刻な問題となっています。GPTを活用した解決策として、緊急度の自動判定システム構築が有効です。

システム障害の影響範囲、顧客への影響度、復旧に要する時間を自動評価し、真に緊急性の高い案件のみを担当者に通知する仕組みを作ります。これにより夜間の不要な呼び出しを大幅に削減し、担当者の負荷を軽減できます。

- システム障害の影響範囲自動評価

- 顧客への影響度自動判定

- 復旧時間の自動予測

- 緊急度に応じた自動エスカレーション

客先常駐スタッフからの緊急問い合わせ自動判定

SES企業特有の課題である客先常駐スタッフからの緊急問い合わせは、GPTによる自動判定で効率化できます。常駐先ごとの環境情報、過去のトラブル履歴、対応手順をデータベース化し、問い合わせ内容と照合することで自動的に対応レベルを判定します。

簡単な問い合わせ(FAQ参照で解決)、標準的な問い合わせ(標準手順で対応可能)、専門的な問い合わせ(専門技術者の判断必要)、緊急対応(緊急対応必須)に分類します。

簡単・標準的な問い合わせは自動回答、専門的な問い合わせは翌営業日対応、緊急対応のみ即座にエスカレーションする仕組みにより、真の緊急事態以外は自動処理され、夜間対応負荷が効果的に削減されます。

- 簡単な問い合わせ:FAQ参照で解決 → 自動回答

- 標準的な問い合わせ:標準手順で対応可能 → 自動回答

- 専門的な問い合わせ:専門技術者の判断必要 → 翌営業日対応

- 緊急対応:緊急対応必須 → 即座にエスカレーション

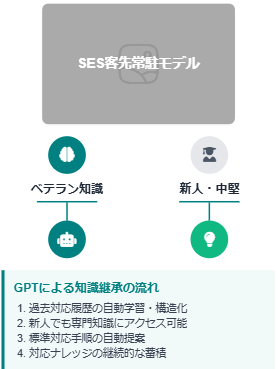

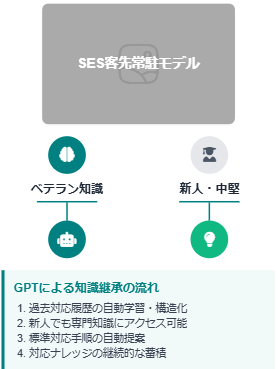

人材流動性の高い業界での知識継承自動化

SES業界では人材の流動性が高く、ベテラン技術者の退職により蓄積ノウハウが失われるリスクが常に存在します。GPTを活用した知識継承システムでは、技術者の対応履歴、解決方法、注意点を自動学習・蓄積し、組織の知識資産として活用します。

新人技術者でも過去の類似事例と対応方法をAIから即座に取得でき、効果的な初期対応が可能になります。対応内容は自動的にナレッジベースに追加され、継続的な学習により精度が向上していく仕組みを構築できます。

人的リソースが限られる現場において、GPTによる緊急度判定は対応の優先順位付けに有効です。障害の影響度や復旧時間を数値化することで、夜間の不要な対応を排除できます。

効果測定とROI計算で証明する夜勤削減効果

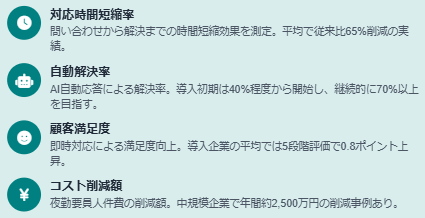

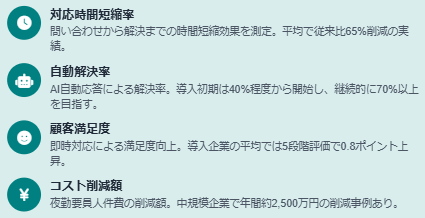

導入前後の定量的効果測定指標

夜勤削減効果の測定には「対応時間短縮率」「自動解決率」「顧客満足度」「担当者稼働時間」の4つの主要指標を設定します。チャットボット導入事例では、問い合わせ処理時間の大幅な短縮効果が報告されており、顧客満足度も60%から90%近くまで向上しています。

測定では導入前の平均値をベースラインとし、導入後の月次変化を追跡します。自動解決率は段階的に向上し、継続的な改善により高い自動化率の達成を目指します。

問い合わせ対応時間の短縮率測定

対応時間の測定では「受付から初回回答まで」「問題解決完了まで」「フォローアップ完了まで」の3段階で時間を計測します。自動化により、受付から初回回答までの時間は大幅に短縮され、問題解決完了までの時間も著しく改善されます。

問い合わせ管理システムのタイムスタンプを活用し、自動集計により週次レポートを作成します。短縮率の計算式は「(導入前平均時間-導入後平均時間)÷導入前平均時間×100」で算出し、具体的な改善目標を設定します。

- 受付から初回回答まで:自動化により即座対応を実現します

- 問題解決完了まで:従来の手動対応と比較して大幅な時間短縮を実現します

- フォローアップ完了まで:自動集計による週次レポートで継続的な改善を図ります

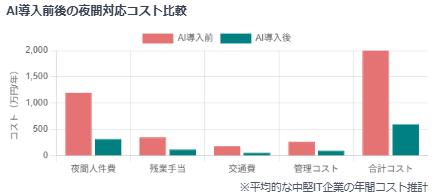

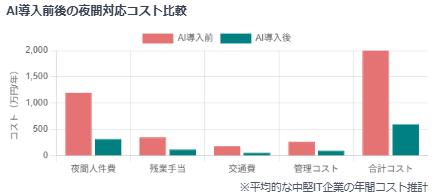

夜勤要員コスト削減額の算出方法

夜勤要員のコスト削減額は「基本給与」「夜勤手当」「交通費」「管理コスト」の総額で計算します。24時間365日運用には相当な人件費が必要とされており、月額で220万円以上、年間で約2,640万円以上の人件費が発生します。

複数名体制の場合、年間で数千万円のコストが発生しており、これを削減すれば大きな効果となります。AI導入・運用コストを差し引いても、substantial な純削減効果が期待できます。

- 基本給与・夜勤手当・管理コスト等を含む総人件費

- 24時間365日運用体制の維持コスト

- AI導入・運用コストとの比較検討

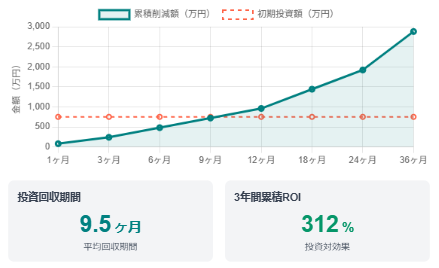

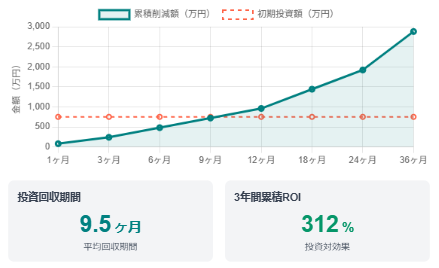

投資回収期間の実計算例と継続改善方法

GPT導入の初期投資と年間運用コストに対して、人件費削減効果により短期間での投資回収が期待できます。

三菱UFJ銀行の事例では、ChatGPT導入により月22万時間の労働時間削減を実現しています。継続改善では月次で自動化率と精度を見直し、新たな問い合わせパターンの学習データ追加、回答精度の向上、対象業務の拡大を段階的に実施します。

半年ごとの効果測定によりROIの継続的向上を図ることが肝要です。

- 短期間での投資回収効果

- 月次での精度向上と範囲拡大

- 半年ごとのROI見直しと効果測定

- 三菱UFJ銀行:月22万時間の労働時間削減事例

実装前後のパフォーマンス比較には、明確な定量指標の設定が不可欠です。問い合わせの各工程を分解して測定することで、改善インパクトを詳細に可視化できます。

導入時の課題克服と推奨ツール選定

社内抵抗勢力への対処法と初期精度向上のコツ

AI導入に対する社内抵抗は多くの企業で共通する課題です。情シス担当者から「AIに仕事を奪われる」という不安の声が上がることが予想されます。この課題に対しては「AIは業務を代替するのではなく、より価値の高い業務に集中できるようにする支援ツール」という位置づけを明確にすることが肝心です。

夜勤から解放された時間を新技術習得や戦略的IT企画業務に充てられることを強調し、キャリアアップの機会として提示します。

初期精度向上では、導入初期段階では自動回答を人間がチェックし、不適切な回答を発見次第、即座に学習データを修正する体制を構築します。

仕事を奪うのではなく、より価値の高い業務に集中できる支援ツールとして説明

夜勤から解放された時間を新技術習得や戦略的IT企画業務に活用できることを強調

導入初期段階では自動回答を人間がチェックし、即座に学習データを修正

GPT-4とClaude性能比較と最適なツール選択

企業向けAIツールの選択では、GPT-4とClaudeの特性理解の上で最適な選択を行う必要があります。

GPT-4は日本語の理解力と汎用性に優れ、複雑な問い合わせにも柔軟に対応できる特徴があります。一方Claudeは長文の処理能力と安全性に優れ、企業の機密情報を扱う場面で信頼性が高いとされています。コスト面では両者に大きな差はありません。

情シス業務では技術的専門用語や複雑な設定手順の説明が多いため、日本語での技術文書理解力に優れるGPT-4の採用を推奨します。

段階別導入アプローチと無料版活用法

導入コストは企業規模や要件により大きく変動するため、段階的なアプローチが効果的です。

無料版の活用により初期コストを大幅削減できます。ChatGPTの無料版を活用し、社内FAQの自動化から開始することで、まず効果を体感してから有料版への移行を検討できます。

段階的導入では、無料版でのテスト運用から開始し、有料版での本格運用、既存システムとの連携構築という流れで進めることで、リスクを最小化しながら確実な効果を得られます。

初期精度の担保には、人のレビューを挟んだフィードバックループ設計が極めて重要です。モデル選定では、用途に応じた特性比較に加え、日本語処理能力の優位性も見逃せません。

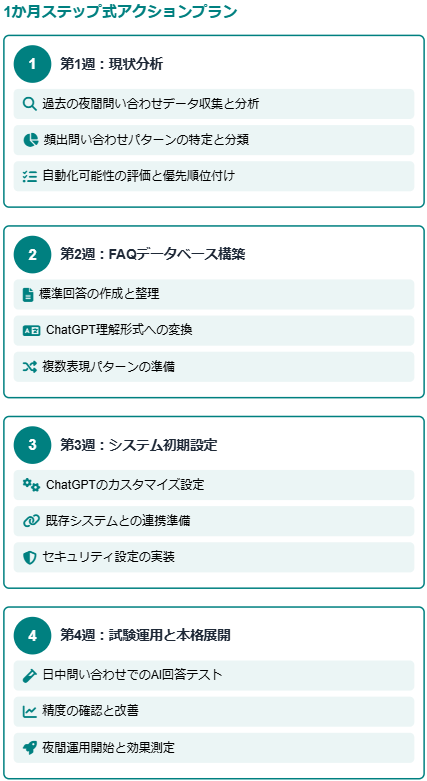

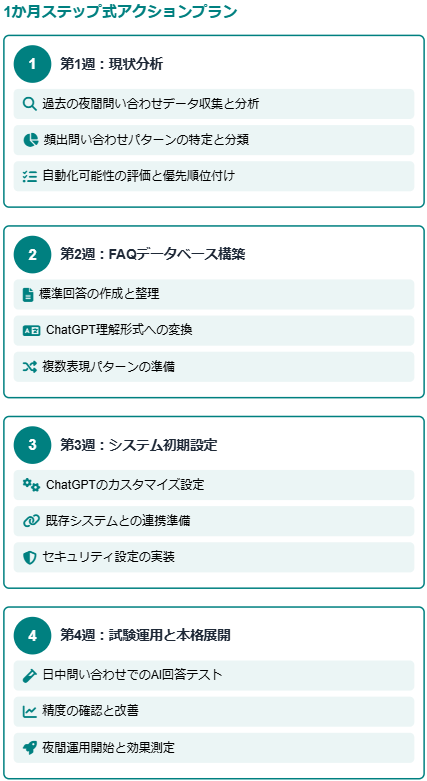

今すぐ実行できる夜勤削減アクションプラン

段階的な基盤構築ステップ

夜勤削減の基盤構築は段階的な取り組みで実現可能です。まず現状分析として、過去の夜間問い合わせデータの収集・分析を行い、頻出する問い合わせパターンを特定します。

次にFAQデータベース構築として、特定されたパターンに対する標準回答を作成し、ChatGPTが理解しやすい形式に整理します。

続いてシステムの初期設定として、ChatGPTのカスタマイズと既存問い合わせ管理システムとの連携設定を実施します。

最後に試験運用として、日中の問い合わせに対してAI回答のテストを行い、精度の確認と改善を実施します。

この段階的アプローチにより基本的な自動回答システムの稼働を開始できます。

段階的自動化達成までの詳細スケジュール

高い自動化率達成には段階的かつ計画的なアプローチが必要です。

初期段階では基本問い合わせの自動化を目標とし、FAQ形式の定型問い合わせから開始します。パスワードリセット、基本設定変更、エラーコード説明など、明確な手順が存在する問い合わせを対象とします。

中期段階では複合問い合わせの自動化として、複数の条件が組み合わさった問い合わせへの対応を追加します。システム間連携のトラブルや環境依存の問題など、ある程度の判断が必要な問い合わせも自動化対象とします。

最終段階では高度判断業務の自動化として、技術的な一次切り分けや緊急度判定なども含めた包括的な自動化を実現します。定期的に効果測定を行い、目標達成状況を確認して計画を調整します。

初期段階:基本問い合わせの自動化

- 対象:FAQ形式の定型問い合わせ

- 具体例:パスワードリセット、基本設定変更、エラーコード説明

- 目標:定型業務の自動化達成

中期段階:複合問い合わせの自動化

- 対象:複数条件が組み合わさった問い合わせ

- 具体例:システム間連携トラブル、環境依存問題

- 目標:対応範囲の拡大

最終段階:高度判断業務の自動化

- 対象:技術的判断を要する問い合わせ

- 具体例:技術的一次切り分け、緊急度判定

- 目標:包括的な自動化体制の構築

問い合わせ対応の自動化は、段階的に範囲を広げていくことで安定した導入が可能です。初期フェーズでのFAQ整備と回答テンプレート最適化は、モデル精度に大きく影響します。

情シス部門の働き方改革を実現する次世代戦略

情シス部門の働き方改革は単なる夜勤廃止にとどまらず、部門全体の価値向上を目指すべきです。AI活用により定型業務から解放された情シス担当者は、より戦略的な業務に集中できるようになります。

DX推進の企画立案、新技術の検証・導入、セキュリティ戦略の策定など、企業の競争力向上に直結する業務に時間を割けるようになります。また、働き方の改善により優秀な人材の確保・定着が可能となり、組織全体のスキルレベル向上も期待できます。

次世代の情シス部門は「技術的な問題の解決者」から「ビジネス価値の創造者」へと役割を転換し、経営陣からも高い評価を得られる組織へと進化していきます。この変革により、情シス部門は企業の成長エンジンとしての地位を確立し、持続可能な組織運営を実現できます。

- DX推進の企画立案業務への集中

- 新技術の検証・導入による競争力向上

- セキュリティ戦略の策定と実行

- 「解決者」から「創造者」への役割転換

- 企業の成長エンジンとしての地位確立

日常業務の自動化が実現すれば、DX企画やセキュリティ設計といった高付加価値領域に専念可能です。また、属人的な運用から脱却することで組織知の継承と発展が進み、継続的な変革力が生まれます。