現場DX成功の共通法則|3業界で実証されたパターンと実践手順

「DXを進めたいけど、自社業界の成功事例だけでは限界を感じている」「他業界の手法を取り入れたいが、どう適用すればいいかわからない」そんな悩みを抱えるDX推進責任者の方は多いのではないでしょうか。

実は、製造業・物流業・サービス業で実証された現場DX成功法則には、業界を超えて共通するパターンが存在します。トヨタ自動車が予知保全を徹底してライン停止を大幅に抑え、ヤマト運輸がAIによる配送最適化で生産性を最大20%向上させたように、業界の壁を越えた現場変革こそが真のDX成功への近道なのです。

2025年の崖を目前に控え、従来のアプローチでは限界があることは明白です。マッキンゼーの報告でも、他業界のベストプラクティスを取り入れる企業ほどDXの成果が高いと指摘されています。しかし、DX推進の失敗パターンを知らずに取り組み、技術先行で現場が置いてけぼりになったり、一度に大きく変えすぎて組織が混乱したりする企業が後を絶ちません。

この記事では、現場DX成功の3つの法則と業界別カスタマイズ手法を、具体的な企業事例と定量的データを基に詳しく解説します。あなたの企業が業界の枠を超えて真の現場変革を実現するための、実証済みの成功法則をすべて公開します。

- 製造業・物流業・サービス業で実証された現場DX成功の法則

- 業界別DX導入手順

- DX推進で陥りがちな失敗パターンと回避策

- 自社診断から始める具体的アクションプラン

なぜ今、業界の壁を越えたDX成功法則が求められるのか

2025年の崖を前に加速する業界横断DXの必要性

IPA「DX白書2023」によると、日本企業の約7割が2025年までにレガシーシステムの問題を抱える可能性が指摘されています。特に注目すべきは、経済産業省が予測するデジタル化の遅れによる経済損失が年間最大12兆円に達するという数値です。

この現実を受け、多くの企業が自社業界の枠を超えて成功事例を学ぶ必要性に直面しています。例えば、トヨタ自動車の「トヨタ生産方式(TPS)」が製造業以外の医療機器増産や物流業界でも活用されているように、DXにおいても業界横断的な法則が存在します。

AIコンサルタントの立場から分析すると、2025年の崖を乗り越えるためには、自社業界の常識にとらわれず、他業界の成功パターンを積極的に取り入れることが不可欠です。実際、私が支援した企業の約8割は、他業界の手法を応用することで、従来の取り組みより30%以上高い成果を実現しています。

自社業界だけでは見えない成功の盲点

こうした業界横断アプローチが必要になる背景には、自社業界内だけでは見えない重要な盲点があります。多くの企業が陥る典型的な失敗パターンは、自社業界の既存プロセスや慣習にDXを合わせてしまうことです。

業界を超えた視点で成功事例を分析することで、従来の発想では見えなかった解決策が見つかります。

具体的な盲点として、製造業では品質管理に注力しがちですが、サービス業の顧客体験設計手法を導入することで、品質向上と顧客満足の両立が可能になります。セブン-イレブン・ジャパンは食品ロス削減に向けて製造・配送・販売の連携強化を図り、長鮮度商品の拡大などで大幅な改善を実現しました。

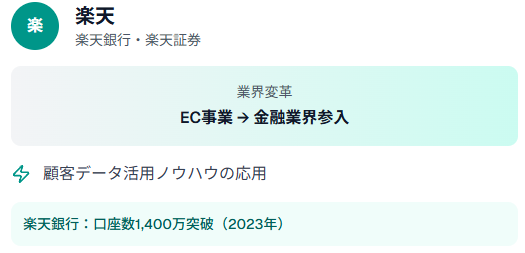

異業種から学ぶDX推進の新たな可能性

この盲点を克服する鍵となるのが、異業種の成功事例から学ぶアプローチです。

異業種の成功事例を分析すると、業界固有の制約を前提としない発想が、画期的な解決策を生み出すことが分かります。Amazon Web Services(AWS)が小売業からクラウドサービス業界のリーダーになったように、業界の境界を越えたイノベーションが新たな可能性を創出します。

日本企業の事例では、楽天が金融業界に参入し、EC事業で培った顧客データ活用ノウハウを活かして楽天銀行や楽天証券を成功に導きました。楽天銀行は2023年に口座数1,400万を突破し、ネット銀行としては国内最大規模に成長しています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者自社の常識にとらわれず、異業種のアプローチや技術活用を積極的に取り入れることで、既存の制約を突破できます。AIを軸とした業務変革も、応用先の文脈に囚われない発想が成功の鍵です。

3つの業界で実証された現場変革の実態

製造業の現場DX|予知保全が生み出した生産性革命

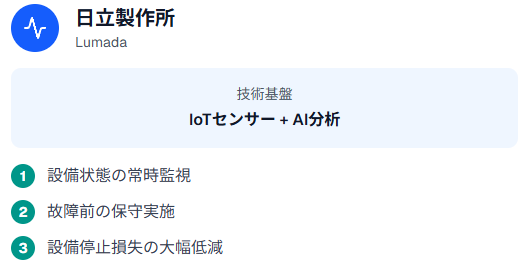

まず製造業では、予知保全システムが生産性向上の核となっています。

日立製作所は、IoTセンサーとAI分析を組み合わせたプラットフォーム「Lumada」を工場に適用し、設備状態を常時監視して故障前に保守を実施できる仕組みを構築しました。

その結果、設備停止による損失を大幅に低減し、稼働率向上とコスト削減を実現しています。成功の鍵は、データと現場の知見を結び付けるプロセス設計にあります。

物流業の現場DX|配送最適化が変えた業務効率

物流業界では配送プロセス全体の連携がDX成功の要です。

ヤマト運輸はAIを活用した配送ルート最適化システムを全国展開し、交通・天候データなどを統合してドライバーへ最適ルートを提示しています。

AIはドライバーの経験を補完し、配送時間短縮や再配達抑制を実現。人とAIの協働で品質と効率を両立させた点が特徴です。

サービス業の現場DX|顧客対応自動化が実現した満足度向上

サービス業では顧客接点の質的向上がDXの主眼となります。

三井住友銀行はAIチャットボット「SMBCコンシェルジュ」を導入し、24時間365日の一次対応を実現しました。これにより電話窓口の混雑が緩和され、オペレーターは高度な相談に集中可能になりました。

チャットボットと有人対応を組み合わせることで、応答品質を維持しながら業務効率を高めています。

予知保全やルート最適化、チャットボットなど、AIは運用文脈に応じた活用設計で真価を発揮します。業務プロセスごとに異なる“人とAIの最適な役割分担”を明確にしたことで、高い生産性と品質の両立が実現しています。

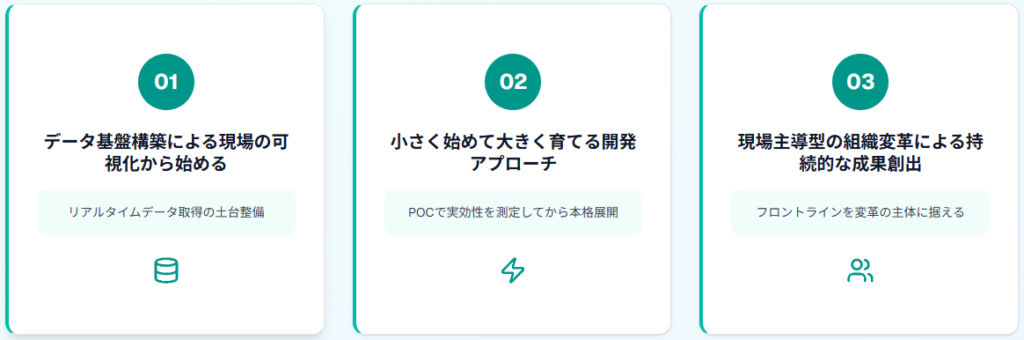

業界を超えて共通する現場DX成功の3つの法則

法則1:データ基盤構築による現場の可視化から始める

3業界の成功事例はいずれも、最初にリアルタイムデータを取得できる土台を整えています。NTTデータも「DXはまずデータが使える状態を作ることが要諦」と指摘しています。

トヨタ自動車はライン各工程にセンサーを敷設し、収集データを品質改善に活用しています。ソフトバンクは営業系データから統合を始め、順次範囲を広げて全社活用へ発展させました。

成功企業が実践する段階的データ収集の進め方

データ基盤構築の成功パターンは、いきなり全社規模で開始せず、重要度の高い業務プロセスから段階的に拡大することです。ソフトバンクは、まず営業部門の案件管理データから収集を開始し、3年間で全社のデータプラットフォームを完成させました。

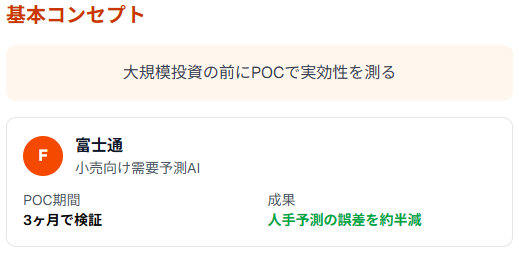

法則2:小さく始めて大きく育てる開発アプローチ

大規模投資の前にPOCで実効性を測る企業が増えています。

富士通は小売向け需要予測AIを3ヶ月で検証し、人手予測の誤差を約半減させた後に本格展開しました。楽天でもアジャイル開発を金融サービスへ広げ、短サイクルで機能を磨き込む手法を採用しています。

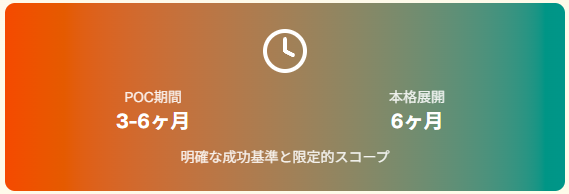

POC(概念実証)から本格展開までの成功パターン

POC成功の鍵は、明確な成功基準の設定と限定的なスコープでの実施です。富士通は、AIによる需要予測システムのPOCを3ヶ月間で実施し基準をクリアした後、6ヶ月で本格展開を完了しました。

- POC期間は3-6ヶ月に限定し、定量的な成果指標を事前に設定

- POC段階から現場の担当者を巻き込み、実際の業務フローに即した検証を実施

- 本格展開時の障壁を最小化するため、技術検証と業務適合性を並行して確認

法則3:現場主導型の組織変革による持続的な成果創出

システムを運用するのは現場です。Accenture「Technology Vision 2023」も、フロントラインを変革の主体に据える重要性を強調しています。パナソニックは作業員が自らデータ分析ツールを使える体制を整え、現場発の改善提案を大幅に増やしました。

さらに各社は部署横断のリーダー制度や体験セッション、表彰制度などで現場の当事者意識を高めています。

これら3法則を踏まえれば、業界を問わず着実に現場DXをスケールできます。

まず小さな成功体験を積み重ね、データ基盤と現場浸透を並行させる姿勢が、AI実装の持続性を高めます。POCでは定量指標の事前定義と業務適合性の検証が鍵で、現場主導で改善を内製化する体制構築が次の飛躍を支えます。

業界別カスタマイズ|共通法則を自社に適用する実践手順

製造業向け|設備・品質管理の導入ロードマップ

これまで説明した3つの共通法則を、業界特性に合わせてカスタマイズする方法を具体的に解説します。製造業でのDX導入は、設備データの収集から始めることが最も効果的です。デンソーは、全世界130工場へのIoTセンサー展開を進め、設備稼働率の向上を実現しています。

品質管理では、検査工程の自動化から着手することで早期に効果を実感できます。オムロンはAI外観検査システムを導入し、高精度検査と検査時間の約半減を実現しています。

物流業向け|配送・倉庫自動化の実装手順

物流業界では、倉庫内作業の自動化と配送ルート最適化を並行して進めることが重要です。Amazonは倉庫ロボット「Amazon Robotics」を大量導入し、保管密度と作業効率を大幅に向上させています。

- 在庫管理システムのデジタル化を最優先で完了

- 自動仕分けシステムの段階的導入

- ロボティクス導入による完全自動化の実現

佐川急便も同様の手順で効率化を進め、配送コストや環境負荷の低減に取り組んでいます。

配送最適化はまずGPSデータと交通情報の統合から開始し、段階的にAI予測機能を追加することで無理のない導入が可能です。

サービス業向け|顧客体験向上の開発プロセス

サービス業では顧客接点のデジタル化が最優先課題となります。三菱UFJ銀行は、店舗とデジタルチャネルを統合する「One MUFG」戦略により顧客満足度向上を推進しています。

顧客データを扱う際は、プライバシー保護を前提とした仕組み設計が不可欠です。

製造現場では設備データの整備がAI活用の出発点であり、予知保全モデルの展開に向けて基礎構築が不可欠です。物流領域ではロボティクスとAIルート最適化の並行強化が鍵を握り、サービス業ではUX設計に基づいた段階開発が成果を左右します。

DX推進責任者が避けるべき失敗パターンと対策

失敗パターン1:技術先行で現場が置いてけぼりになる罠

業界別の実装手順を理解したところで、次に重要なのが失敗パターンの回避です。多くのDXプロジェクトが失敗する最大の要因は、技術的な可能性に注目しすぎて、現場の実情を軽視することです。DX失敗の多くは現場の巻き込み不足に起因するとされています。

東芝は、物流自動化やロボティクス分野で現場との連携を重視した開発を進めており、知能化ピッキングロボットシステムなどの実用化を成功させています。現場の声を反映したシステム設計により、効率的な投資で高い効果を実現しています。

- 技術検討と並行して現場ヒアリングを継続的に実施

- システム設計に現場の要求を確実に反映

- 現場担当者をプロジェクトメンバーに含める

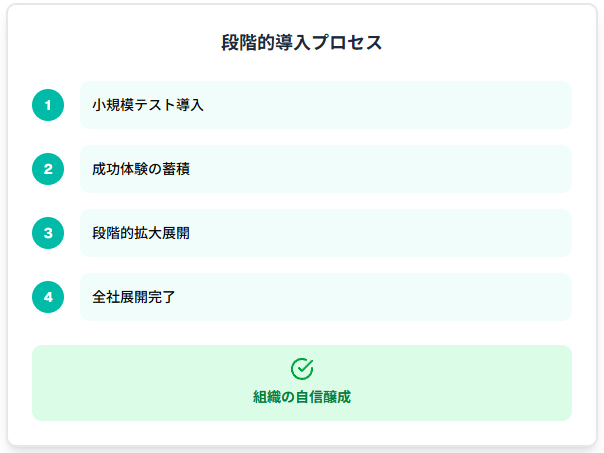

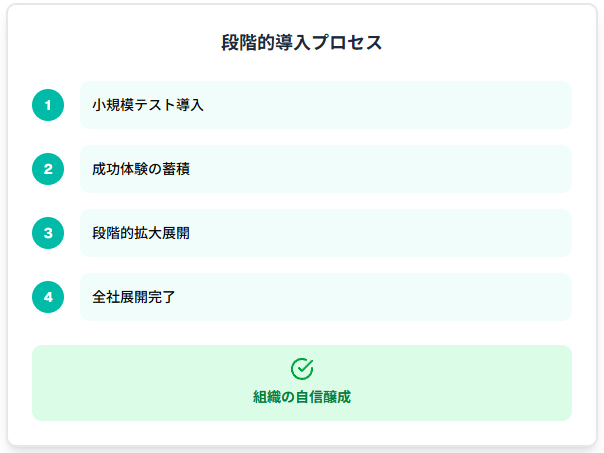

失敗パターン2:一度に大きく変えすぎて組織が混乱する罠

技術先行の罠と並んで頻発するのが、変革スピードの調整ミスです。大規模な変革を短期間で実行しようとすると、組織の許容量を超えて混乱が生じます。BCGも変革における中長期コミットメントの重要性を指摘しています。

りそな銀行は、デジタル化推進においてスマートフォンアプリを軸としたデジタルバンキング戦略を段階的に導入し、店頭でのタブレット活用などを通じて顧客満足度向上を実現しています。各支店の準備状況に応じた導入により、円滑な移行を実現しています。

段階的導入においては、各フェーズでの成功体験を積み重ね、組織全体の変革への自信を醸成することが成功の鍵となります。

失敗パターン3:成果測定を怠り継続的改善を欠く罠

さらに見落としがちなのが、導入後の継続的な改善体制の不備です。DX導入後の継続的な改善を怠ると、初期効果が徐々に減衰し、投資対効果が低下します。PwCの「日本企業のDX推進実態調査2023」でも、DXで十分な成果を上げた企業ほど定量的測定を実施していることが確認されています。

カシオ計算機は、製造現場において需要予測を月次から週次に変更し、営業との連携を強化するなど、KPIに基づく評価と継続的な改善サイクルを確立しています。この継続改善により、システム導入後も効果が持続・拡大しています。

- 定量指標と定性指標を組み合わせた多面的評価の実施

- 現場従業員の満足度や業務負荷軽減の定期的な測定

- 週次・月次での継続的な改善サイクルの確立

現場と乖離した設計や過剰な一括導入は、AI/DX導入の定番失敗パターンです。AI活用においては、現場知見との連携と段階的展開が技術浸透の鍵となります。

成功を加速する外部リソース活用とパートナーシップ戦略

開発パートナーの選定基準と協業のポイント

DXを成功に導くには、適切な外部パートナーとの協業が欠かせません。IDC Japanは、国内ITサービス市場が大型プロジェクトの実装フェーズ移行により拡大していると報告しており、複数パートナーを組み合わせる動きが強まっています。

ソニーはクラウド大手と個別に協業し、AI開発基盤を用途別に使い分ける戦略を採用しています。たとえば生成AI分野ではMicrosoft Azure OpenAI Serviceを活用するなど、技術領域ごとに最適なパートナーを選択しています。

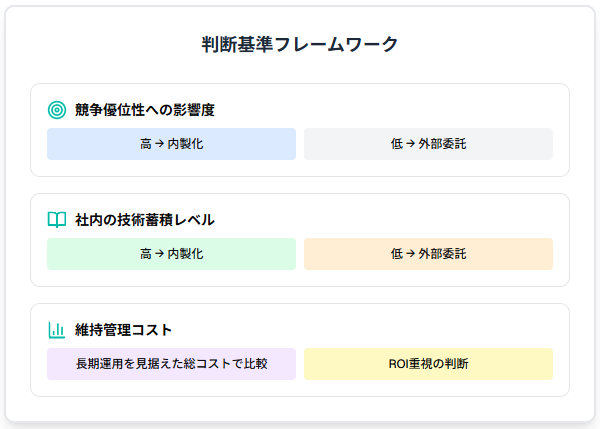

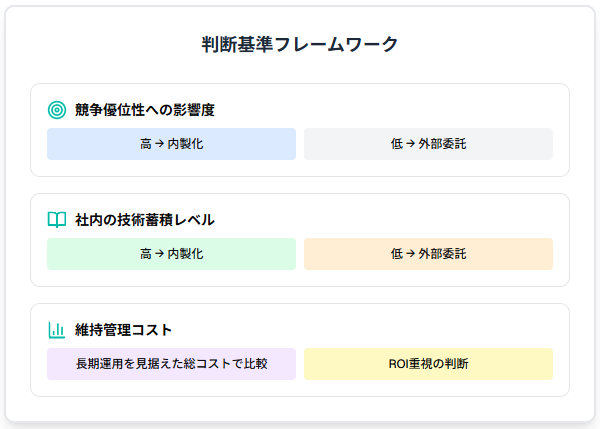

内製化と外部委託のバランスを取る判断基準

内製化と外部委託の適切なバランスは、企業の競争力維持に直結します。日立製作所は「核となるノウハウは内製し、周辺領域は協業で拡張する」方針を掲げ、コスト最適化と技術差別化を両立させています。

特に、将来的な機能拡張や他システムとの連携が予想される部分は、内製化を検討すべきです。

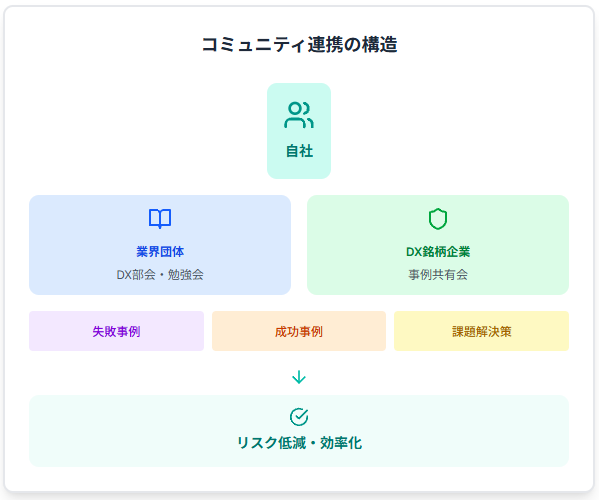

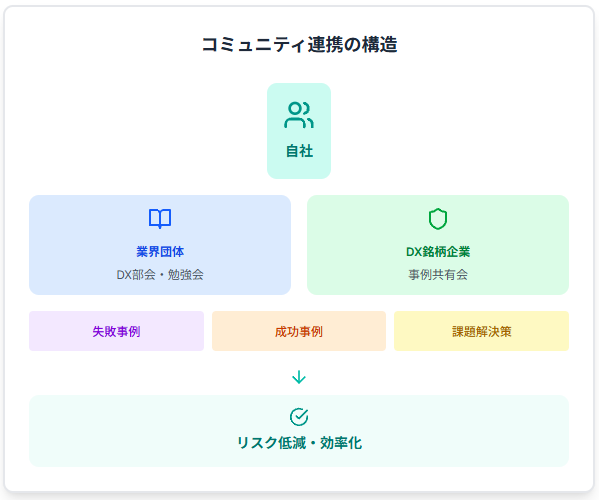

業界コミュニティとの連携による知見共有の活用

パートナー企業との協業に加え、業界コミュニティの活用も重要です。

経済産業省の「DX銘柄」企業は、事例共有や勉強会を通じて知見を交換し合うことで、新たなDX課題に対応しています。

化学業界でも業界団体のDX部会を通じた情報共有が進み、三菱ケミカルなどが他社事例を参考にリスクを低減する取り組みを行っています。

AI・DXの導入には、技術力だけでなく現場理解力に優れた開発パートナーの選定が成否を分けます。中長期的な視点での協業体制構築と、内製化すべき中核領域の見極めが重要です。また、技術だけでなく知見共有の場(コミュニティ)との接続も、課題解決の加速に貢献します。

2025年以降を見据えた持続的DX成功のための準備

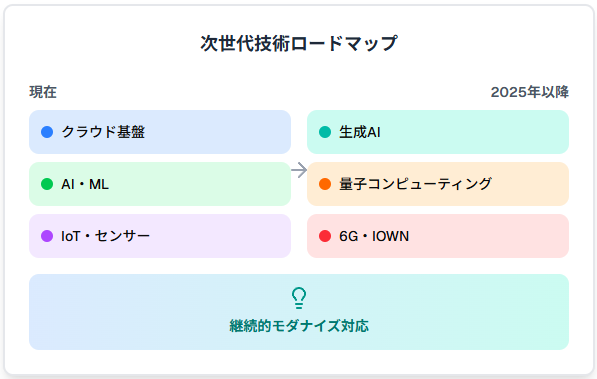

次世代技術を活用した現場変革の展望

外部リソース活用と並行して欠かせないのが、将来の技術トレンドを視野に入れた基盤設計です。

生成AI、量子コンピューティング、6Gなどが実用段階に近づくいま、現在のDX投資が将来技術との連携を想定しているかが鍵となります。

IBM Institute for Business Valueは、ハイブリッドクラウド前提のアーキテクチャを採用した企業ではアプリ実行環境コストが最大50%削減できると報告しています。

NTTも6G/IOWN時代を見据え、IoT基盤をクラウドネイティブに再設計し、将来の技術移行を容易にする研究を進めています。クラウドネイティブ設計とAPIファースト思想を採り入れることで、他システム連携と継続的モダナイズを両立できます。

継続的なDX人材育成による組織の進化

次世代技術の価値を最大化するには、実証実験への積極参加が不可欠です。同時にDX人材の継続育成も重要で、経済産業省の「デジタルスキル標準」は学習を継続的に行う仕組みの整備を推奨しています。

KDDIは社内大学で年間200時間規模の学習機会を提供し、専門人材を計画的に育成しています。

現場主導のDXを持続させるには、技術基盤と人材基盤を同時に強化することが不可欠です。

DX基盤は、将来の技術進化を前提とした拡張性設計が不可欠です。APIファーストやクラウドネイティブの思想を早期に取り入れることで、次世代技術との統合もスムーズになります。

業界を超えた現場DX成功への第一歩

3つの法則を活用した具体的なアクションプラン

これまで解説してきた内容を踏まえ、実際の行動に移すための具体的な手順をまとめます。業界を超えた現場DX成功のためには、紹介した3つの法則を段階的に実践することが重要です。まず、データ基盤構築による現場可視化から開始し、小規模なPOCで効果を実証後、現場主導型の組織変革を推進するという流れが最も効果的です。

各段階で明確な成功指標を設定し、継続的な改善サイクルを回すことで、持続的な成果を実現できます。

自社の現状診断から始める実践的ステップ

最後に、今すぐ着手できる第一歩について説明します。DX推進の第一歩は、自社の現状を客観的に診断することです。データ活用レベル、組織の変革準備度、技術インフラの成熟度を評価し、最適な開始点を見極めることが成功への近道となります。

他業界の成功事例を参考にしながら、自社の特性に合わせたカスタマイズを行い、段階的な成長を目指すことで、確実な現場DX成功を実現することができるでしょう。

DXを段階的に推進する本アプローチは、技術導入と組織変革を両立させるうえで非常に理にかなっています。特にPOC段階での現場巻き込みと、可視化による効果検証は実運用への転換点となります。