Gemini情報漏洩の不安を解消|法人向けセキュリティ対策と安全な設定法は?

「Geminiを導入したいけれど、情報漏洩が心配で踏み切れない」――そんな企業担当者の声をよく耳にします。実際に、Geminiの無料版では入力データが学習に利用される可能性があり、機密情報の取り扱いには細心の注意が必要です。しかし、適切なセキュリティ対策を講じることで、Geminiは企業の強力なビジネスパートナーとなります。

本記事では、Geminiの情報漏洩リスクの実態から、Google Workspace版による安全な活用方法、さらにJ:COMの月1,500時間削減や船井総研の社内利用率97%達成など、日本企業の成功事例まで詳しく解説します。プライバシー設定の具体的な変更手順や、社内ガイドライン作成のポイント、よくある疑問への回答も網羅しており、この1記事でGeminiの安全な企業導入に必要な知識がすべて身につきます。

AIを活用した業務効率化を検討している経営者や情報システム担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。セキュリティの不安を解消し、競合他社に差をつけるAI活用戦略を実現するための実践的なノウハウをお届けします。

- Gemini無料版の情報漏洩リスクと企業が知るべき3つの危険性

- プライバシー設定の具体的な変更手順とGeminiアクティビティをオフにする方法

- Google Workspace版の高度なセキュリティ対策とエンタープライズ機能

- J:COMや船井総研など日本企業の成功事例と導入効果

- 社内ガイドライン作成から運用ルールまでの実践的なリスク管理手法

Geminiの情報漏洩リスク|無料版で注意すべき3つのポイント

Geminiの無料版を企業で利用する際、情報漏洩の危険性は現実的な脅威となっています。Googleの利用規約では、無料版において入力されたデータが品質向上目的で活用される可能性が明記されており、機密情報の完全な保護は保証されていません。

特にビジネス環境では、顧客データや企業戦略が意図せず流出するリスクが存在します。企業のセキュリティ担当者は、これらの具体的な危険性を把握し、適切な対応策を講じることが求められます。

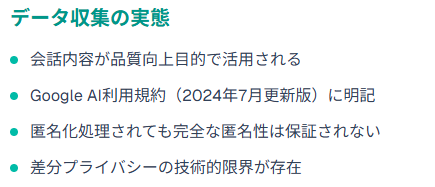

無料版で入力データが学習に利用される仕組み

Gemini無料版では、利用者が入力した会話内容がGoogleのAIモデル改善のための学習データとして収集・活用される仕組みになっています。Google AI利用規約(2024年7月更新版)には、「会話内容を品質向上とサービス開発のために使用する場合がある」と記載されており、入力されたテキストデータが匿名化処理されても、企業の機密情報や個人情報が含まれる場合の完全な匿名性は保証できません。

AI研究において「差分プライバシー」の限界が指摘されており、学習済みモデルから元の訓練データを推測する攻撃手法も確認されています。これは企業にとって看過できない技術的リスクです。

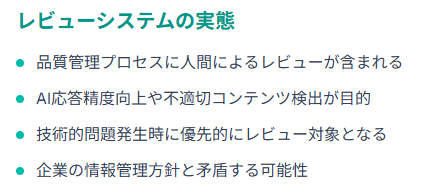

人間レビュアーによる会話内容確認の可能性

Googleの品質管理プロセスには人間によるレビューが含まれるケースがあり、同社のプライバシーポリシーでは「サービス品質の維持・向上のため、限定的な人的レビューを実施することがある」とされています。このレビューはAI応答精度の向上や不適切コンテンツの検出が目的ですが、企業の機密会話が人間の目に触れる可能性を意味しています。

特に技術的問題や不適切な応答が発生した場合、該当する会話ログが優先的にレビュー対象となるリスクがあります。多くの導入現場で見られるのは、この人的レビューシステムが企業の情報管理方針と矛盾する可能性への懸念です。

機密情報が他ユーザーの回答に表示される危険性

最も深刻なリスクは、入力した機密情報が学習データとして活用され、他の利用者への回答に現れる可能性です。

2023年のChatGPTでは実際に他ユーザーの個人情報がモデル回答に出現する事例が報告されており、Geminiでも同様のメカニズムが存在しています。企業の営業戦略や顧客リスト、財務情報などが意図せず他者に開示される危険性があります。

OpenAIの事例分析によると、この現象は「モデル記憶」と呼ばれ、特定条件下で訓練データの一部が生成テキストに現れることが確認されています。企業のリスク管理では、この技術的制約を理解し、機密度の高い情報の入力を避ける運用体制の構築が不可欠です。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者人的レビューによる会話ログの確認や、学習データの影響で他者への回答に情報が出現する可能性も現実的です。企業はこのリスクを踏まえ機密情報の入力制限や社内ガイドラインの整備、必要に応じた有料版やオンプレ型ソリューションの検討を行うべきでしょう。

プライバシー設定で防ぐ|Geminiアクティビティをオフにする方法

リスクを軽減するためには、Geminiのプライバシー設定を適切に管理することが重要になります。「Geminiアクティビティ」機能をオフにすることで、会話履歴の保存と学習利用を制限できますが、この設定変更だけでは完全なプライバシー保護は実現できません。

そのため、幅広いセキュリティ対策の一環として位置づけることが必要です。設定手順は利用環境によって異なるため、スマートフォンアプリとWebブラウザそれぞれの方法を詳しく解説します。

スマートフォンアプリでの設定手順

スマートフォンでGeminiアプリを開き、右上のプロフィール画像をタップします。設定メニューが表示されるので確認してください。

表示されるメニューから「Geminiアクティビティ」を選択し、「Web & App Activity」の項目にある「Gemini Apps Activity」をオフに切り替えてください。

さらに詳細な制御を行う場合、「自動削除」機能を有効にして3ヶ月または18ヶ月での自動削除を設定することも可能です。設定変更後は確認画面で変更内容を再確認し、意図した設定になっているかを必ず検証しましょう。

Googleサポートページ(2024年8月更新)によると、この設定により新しい会話が学習データとして保存されなくなります。

Web版ブラウザでの設定変更方法

Web版では、gemini.google.comにアクセス後、左下の設定アイコンから「プライバシー」メニューに進みます。

「Geminiアクティビティ」の管理画面で、「会話履歴の保存」と「学習への利用」の両方をオフに設定してください。Google Workspaceアカウントを使用している場合、組織の管理者によって一部設定が制限されている可能性があるため、IT部門との連携が必要になることがあります。

設定完了後は新しいブラウザセッションで設定が正しく反映されているかを確認することを推奨します。Web版の利点は詳細な設定オプションにアクセスできることで、データ保持期間の個別調整や地域別のプライバシー設定も可能です。

過去の会話履歴を完全削除するステップ

過去に蓄積された会話データの削除には段階的なアプローチが必要です。まずGeminiアクティビティ管理画面で「すべてのアクティビティを削除」を選択し、対象期間(全期間、過去1年間など)を指定します。

削除処理は即座に反映されますが、Googleのデータ保持ポリシーにより完全な削除まで最大90日間を要する場合があります。

- アクティビティ管理画面から「すべてのアクティビティを削除」を選択

- 削除対象期間を指定(全期間、過去1年間など)

- Googleの「マイアクティビティ」ページで削除確認

- 定期的な確認で完全削除を検証

多くの導入現場で見られる課題として、削除要求後もバックアップシステムにデータが残存する可能性があるため、機密性の高い情報については削除処理の完了を待たずに追加の保護措置を講じることが推奨されます。

削除完了の確認として、Googleの「マイアクティビティ」ページで該当データが表示されないことを定期的に確認する運用を確立すべきです。

削除設定や自動削除機能の活用、設定反映の検証を含めた運用プロセスを整えることが重要です。特に企業利用では、IT部門と連携してブラウザ版の詳細設定や定期的な履歴確認を実施し、削除処理が確実に完了しているかをチェックする体制を組み込むべきでしょう。

企業向けセキュリティ対策|Google Workspace版なら安心な理由

企業の情報セキュリティ要件を満たすため、Google Workspace版のGeminiでは無料版とは根本的に異なるプライバシー保護体制が構築されています。Google公式プライバシーハブによると、Workspace版では顧客データの学習利用を完全に禁止し、エンタープライズグレードのセキュリティを適用しています。

SOC 1/2/3、ISO 27001、ISO 27701、FedRAMP High、HIPAAなどの国際的なコンプライアンス基準にも準拠しており、企業の法的リスクを大幅に軽減します。これらの技術的・制度的保護措置により、企業は安心してAI技術を業務に活用できる環境が整備されています。

学習データに利用されない保証の仕組み

Google Workspace版では契約により、顧客の入力データを学習目的で使用しないことが法的に保証されています。

この契約により、Geminiへの入力内容は顧客の知的財産として扱われ、Google側での学習やモデル改善に一切利用されません。データ処理は組織内に保持され、無料版ユーザーのデータと明確に分離されています。

- 顧客データの学習利用を完全禁止

- 組織内でのデータ保持

- 契約による法的保証の提供

- 知的財産としてのデータ扱い

この分離アーキテクチャにより、金融機関や政府機関でも安全な導入が可能となっています。企業のAI活用戦略において、この保証は単なる技術的措置を超えた戦略的価値を提供します。

エンタープライズグレードの暗号化技術

Workspace版では、エンタープライズグレードの暗号化による多層的なデータ保護が実装されています。

既存のGoogle Workspaceセキュリティ機能が自動的に適用され、組織の既存の制御とデータ処理慣行が継承されます。特に注目すべきはクライアントサイド暗号化(CSE)の利用が可能な点で、企業は機密データへのGeminiアクセスを制限できます。

- 送信時:高度な暗号化技術

- 保存時:強力なデータ保護

- 処理時:機密コンピューティング

- アクセス制御:厳格な権限管理

この暗号化技術により、企業は最高レベルのデータ主権を確保できます。

組織レベルでの管理機能とアクセス制御

Google Admin Consoleを通じた組織レベルの管理機能により、企業は従業員のGemini利用を細かく制御できます。具体的には部署別・役職別のアクセス権限設定、利用ログの監査、データ損失防止(DLP)ポリシーの適用が可能です。

Single Sign-On(SSO)統合により既存の認証基盤との連携も可能で、パスワード管理の負担軽減とセキュリティ向上を同時に実現できます。この統合管理機能により、企業は安全かつ効率的なAI導入を実現できます。

SOCやISOなど国際認証に準拠したセキュリティとCSEを含む多層暗号化により、金融・公共分野でも安全な導入が可能です。これは単なる技術的対策ではなく、企業のAI戦略を支える重要な基盤といえます。

日本企業の導入成功事例|安全なAI活用で業務効率化を実現

セキュリティを重視したGemini導入により、多くの日本企業が業務効率化と競争力向上を達成しています。これらの成功事例に共通するのは、適切なセキュリティ対策とガバナンス体制の下でAI技術を活用している点です。

導入プロセスでは情報セキュリティ部門との密接な連携により、リスク評価と対策実装を並行して進めることが成功の鍵となっています。以下の事例では、具体的な導入効果と実装方法を詳しく分析し、他社での応用可能なベストプラクティスを抽出します。

J:COM|コールセンター業務で月1,500時間削減

株式会社ジュピターテレコム(J:COM)では、GoogleのGeminiを活用したAIツール「JAICO」をコールセンター業務に導入し、月間1,500時間(オペレーター約10名分)の作業時間削減を達成しました。

2024年7月からの本格運用により、1,000人以上のオペレーターが利用し、月間20万件以上の要約データを生成しています。通話履歴の要約業務を自動化することで、顧客対応の効率化を実現しました。2027年度までに顧客1人あたりの問い合わせ対応時間40%削減を目標としています。

AIツール「JAICO」の導入により、従来手作業で行っていた通話要約作業が自動化され、オペレーターはより付加価値の高い顧客対応業務に集中できる環境が整備されました。

船井総研|社内利用率97%でコンサルティング業務を革新

株式会社船井総合研究所では、Google Workspace版Geminiの導入により全社員の97%がAIを日常業務に活用する体制を構築しました。国内グループ全社員約1,500名への展開により、導入前の生成AI利用率30%から97%まで向上を達成しています。

2024年11月に全社導入し、短期間でこの高い利用率を実現しました。成功要因として、段階的な導入プロセス、部署別説明会の開催、現場主導の実証実験、そして管理職層からの積極的な情報発信があります。

コンサルティング業務におけるドキュメント作成やデータ分析の効率化により、業務効率化を実現し、空いた時間をより創造的な業務に再配分できる環境を構築しています。

MERGE|イノベーティブなチーム構築を実現

株式会社MERGEでは、Google Workspace版Geminiの導入により、イノベーティブで効果的、そして創造的なチームの構築を実現しました。同社の事例は、Google公式ブログでも紹介されており、信頼性の高い導入事例として確認されています。

Google Workspace with Geminiの活用により、従来の業務プロセスが効率化され、チームメンバーがより創造的な業務に集中できる環境が整備されました。企業規模に関係なくAI技術を効果的に活用できることを実証した事例として注目されています。

これらの事例から、企業のAI導入においては単なる技術導入に留まらず、組織全体での活用体制構築と継続的な改善サイクルの確立が成功の要因となることが明らかになっています。適切なセキュリティ対策を実施しながら、業務の実質的な効率化を実現する日本企業の取り組みは、他社にとって貴重な参考事例となります。施しながら、業務の実質的な効率化を実現する日本企業の取り組みは、他社にとって貴重な参考事例となります。

J:COMでは大規模な時間削減、船井総研では利用率の劇的向上MERGEでは創造的チーム文化の醸成とそれぞれ異なる成果を達成しています。共通点は、導入段階から情報セキュリティ部門と連携し、現場が主体となる運用体制を整えたことです。

法人利用のリスク管理|社内ガイドライン作成のポイント

企業におけるGemini活用の成功には、技術的対策に加えて組織的なガバナンス体制の構築が不可欠です。情報セキュリティポリシーの一環としてAI利用ガイドラインを整備することで、従業員の適切な利用を促進し、情報漏洩リスクを最小化できます。

ガイドライン策定時は法務・コンプライアンス部門との連携により、業界固有の規制要件や契約条項との整合性を確保することが重要です。定期的な見直しとアップデートにより、技術進歩や規制変更に対応した最新の指針を維持する必要があります。

機密情報の取り扱い基準を明文化

機密情報の分類と取り扱い基準の明文化は、AI利用ガイドラインの中核となる要素です。情報を「機密」「社外秘」「公開可能」の3段階に分類し、それぞれに対するAI利用可否を明確に定義します。

- 機密:顧客個人情報、財務データ(AI入力全面禁止)

- 社外秘:営業戦略、技術仕様(マスキング後のみ利用可)

- 公開可能:一般的な業界情報(利用許可)

分類基準を従業員が理解しやすい具体例で示すことで、現場での判断迷いを減らします。この分類システムにより、AIの利便性を活用しながら適切な情報管理体制を構築できます。

従業員向け研修プログラムの実施方法

効果的な研修プログラムには理論学習と実践演習の組み合わせが必要です。座学ではAI技術の基礎知識、情報漏洩リスク、セキュリティ対策について説明し、演習では実際のGemini画面を使用したセキュア利用手順を体験させます。

研修効果を維持するため、定期的なフォローアップ研修と理解度テストの実施が推奨されます。多くの導入現場では、継続的な教育アプローチが情報セキュリティリスクの軽減に効果をもたらしています。

部署別に特化した研修コンテンツの開発により、設計部門では技術機密の保護、営業部門では顧客情報の取り扱いに重点を置いた内容を提供することで、より実効性の高い教育を実現できます。

部署別アクセス権限の設定と管理

部署の業務特性に応じたアクセス権限設定により、必要最小限の権限付与原則を実現できます。営業部門には顧客対応支援機能のみを許可し、開発部門にはコード生成機能を追加するといった具体的な権限設計を行います。

人事部門では個人情報の取り扱いが多いため、Gemini利用を制限し、代替として社内専用のAIツールを提供するケースもあります。

Active Directoryと連携したロールベースアクセス制御(RBAC)により、従業員の権限管理を自動化し、部署異動時の権限変更も効率的に対応できます。これらの管理システムにより、権限の過剰付与や失効漏れといったリスクを効果的に防止しています。

RBACによる権限管理や部署別研修の実施で業務特性に応じた安全なAI利用環境を構築できます。

情報漏洩を防ぐ実践的な運用ルール

前章で説明したガバナンス体制に基づき、実際の業務現場で適用できる具体的な運用ルールを策定することが重要です。これらのルールは従業員が日常的にGeminiを利用する際の判断基準となり、情報漏洩リスクを実用的なレベルで管理します。

特に技術的な専門知識を持たない従業員でも適切な判断ができるよう、明確で実行しやすい基準を設けることが成功の鍵となります。以下の運用ルールは企業でのAI利用における一般的なベストプラクティスです。

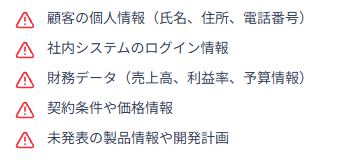

入力してはいけない情報の具体例

企業では、これらの禁止項目を明文化した利用ガイドラインを全従業員に配布し、適切な情報管理体制を構築することが推奨されます。

グレーゾーンの情報については、「業界一般的な技術動向」は入力可能、「自社独自の技術仕様」は禁止といった具体的な判断基準を提示することで、現場の迷いを解消できます。重要なのはこれらの基準を定期的に見直し、ビジネス環境や技術動向の変化に対応することです。

データマスキングと匿名化の活用法

機密情報を含む可能性のあるデータをGeminiで活用する場合、データマスキング技術により情報を保護できます。具体的には顧客名を「A社」「B社」に置換し、具体的な数値を「約○%増加」といった表現に変更する手法があります。

- 顧客名:「A社」「B社」に置換

- 数値データ:「約○%増加」に変更

- 地名:「関東エリア」などに抽象化

k-匿名性やl-多様性といった統計学的手法を活用し、データの有用性を保ちながらプライバシーを保護します。適切なマスキング手法の導入により、機密性を保ちながらAI活用範囲を拡大できる可能性があります。

外部アプリ連携時の注意点

GeminiとGoogle Workspace以外のアプリケーションとの連携では、データの流れと保存場所を慎重に管理する必要があります。特にサードパーティ製のAPIやWebサービスとの連携時は、それらのプライバシーポリシーとデータ保持期間を事前に確認します。

- 連携先サービスのプライバシーポリシー確認

- データ保持期間の明確化

- セキュリティ設定の最適化

- データ同期範囲の制限

Slack、Microsoft Teams、Salesforceなどの業務ツールとの統合では、各サービスのセキュリティ設定を最高レベルに設定し、データ同期の範囲を最小限に制限することが重要です。企業では外部連携アプリケーションの利用前に情報セキュリティ部門による承認プロセスを設け、年次レビューによる継続利用の妥当性を検証する体制を整備することが推奨されます。

連携設定時は必要最小限のデータアクセス権限のみを付与し、定期的な権限監査を実施することでセキュリティリスクを継続的に管理できます。

実運用に落とし込む際は「入力禁止情報の明確化」「データマスキングの徹底」「外部連携の統制」の3点が重要です。

特に現場の従業員が迷わず判断できるよう具体例を示したガイドラインと教育をセットで導入することが効果的です。

よくある質問|Geminiの安全性に関する疑問を解決

企業のGemini導入検討において、セキュリティに関する疑問や不安は避けて通れない課題です。特に情報システム部門や経営陣からは技術的詳細と法的リスクについて具体的な説明を求められることが多くあります。

これらの疑問に対して技術的根拠と実際の企業事例を基にした明確な回答を提供することで、安全なAI導入を促進できます。以下では導入検討時によく寄せられる質問とその詳細な回答を実務的な観点から解説します。

無料版と有料版のセキュリティの違いは?

無料版と有料版(Google Workspace版)の最も大きな違いは、データの学習利用に関する取り扱いです。

無料版では入力データがGoogleのAI改善のために利用される可能性がありますが、Workspace版では契約により完全に禁止されています。

- データ学習:無料版は利用される可能性有り、有料版は完全禁止

- セキュリティ基準:有料版はエンタープライズグレードを適用

- 監査機能:有料版では管理者による詳細な追跡とレポート生成が可能

- コンプライアンス:有料版はSOC・ISO・HIPAA・FedRAMP認証を取得

Google Workspace版では、組織の既存セキュリティ制御とデータ処理慣行が自動的に適用され、監査証跡機能も大きく異なります。価格差を考慮してもビジネス利用では有料版の投資対効果が明確に優位性を示しています。

既に入力した機密情報はどう処理される?

過去に無料版Geminiに入力してしまった機密情報については段階的な対処が必要です。

まずGeminiアクティビティの削除機能により保存された会話履歴を即座に削除します。ただしGoogleのデータ保持ポリシーにより完全な削除まで最大90日間を要する場合があります。既に学習データとして利用された情報については技術的に完全な除去は困難ですが、迅速な対応により実際の被害発生を最小化できます。

Google Workspaceなら100%安全?

Google Workspace版は業界最高水準のセキュリティレベルを提供しますが、「100%安全」という表現は正確ではありません。

技術的にはゼロトラストセキュリティモデルと多層防御戦略により高いセキュリティを実現していますが、人的ミスや設定不備によるリスクは残存します。適切な管理下では高い安全性を確保できますが、ユーザー側の運用ミスによるリスクは完全には排除できません。重要なのは技術的保護措置と組織的管理体制を組み合わせた多層防御アプローチです。

他のAIツールと比べてGeminiのセキュリティは?

主要なAIツールとの比較では、Geminiは総合的に高いセキュリティレベルを維持しています。

Google Cloudのインフラとの統合度では優位性があり、既存のWorkspace環境との親和性が高い点が特徴です。また、SOC・ISO・HIPAA・FedRAMPなど多様な第三者認証を取得しており、エンタープライズ利用に適したセキュリティ基盤を提供しています。

情報漏洩が発生した場合の法的リスクは?

情報漏洩発生時の法的リスクは漏洩した情報の性質と規模により大きく異なります。

個人情報保護法違反では罰金に加え、民事賠償責任が発生する可能性があります。企業の営業秘密漏洩では不正競争防止法に基づく差止請求と損害賠償請求のリスクがあります。

- サイバーセキュリティ保険の加入検討

- インシデント対応計画の策定

- 法務部門との連携体制構築

- 定期的なリスク評価の実施

Google Workspace利用時はGoogleとの責任分担モデルにより適切な設定と運用を行っている場合の企業側責任は限定的になりますが、完全な免責ではないため、幅広いリスク管理戦略が必要です。