物流DX事例|AI-OCR導入で77%削減も伝票処理時間を短縮

物流業界では手書き伝票の処理やヒューマンエラーによる配送ミスが課題となっています。2024年問題による労働時間制限(年間960時間の上限規制)とインボイス制度・電子帳簿保存法への対応が迫る中、従来の人海戦術では限界に達しています。

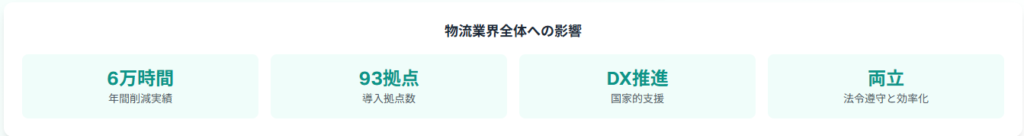

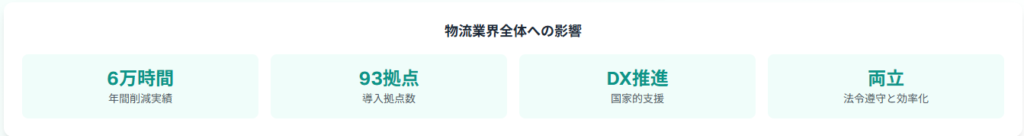

しかし、AI-OCR技術の導入により劇的な変化が起こっています。日本通運では全国93拠点でAI-OCRを導入し、年間約6万時間の事務作業削減を実現。通関業務でExcel転記作業を77%削減しました。福山通運ではNEC製AI-OCRシステムを導入し、通関業務の効率化を実現。トラスコ中山では段ボール処理時間を75%削減する成果を達成しています。

本記事では、これら実在企業の具体的な導入事例を詳しく分析し、AI-OCRシステム選定のポイント、ROI計算方法、段階的導入プロセスまで実践的な情報を網羅的に解説します。AI-OCR技術がどのように物流DXを推進し、2025年以降のさらなる自動化の可能性、その全貌をお伝えします。

物流業界の経営者・管理者の方、AI導入を検討中の方は必見の内容です。業務効率化とコスト削減を同時に実現する次世代物流システムの可能性を、具体的なデータとともにご確認ください。

- 物流業界が抱える手書き伝票処理の課題と2024年問題による業務圧迫の実態

- 日本通運・福山通運・トラスコ中山の具体的なAI-OCR導入事例と削減効果

- 企業規模別のAI-OCR導入費用とROI計算方法の詳細解説

- 失敗しないAI-OCRシステム選定基準と段階的導入のベストプラクティス

- 2025年以降の物流DX展望と生成AI統合による完全自動化への道筋

手書き伝票処理が引き起こす業務効率の大幅な低下

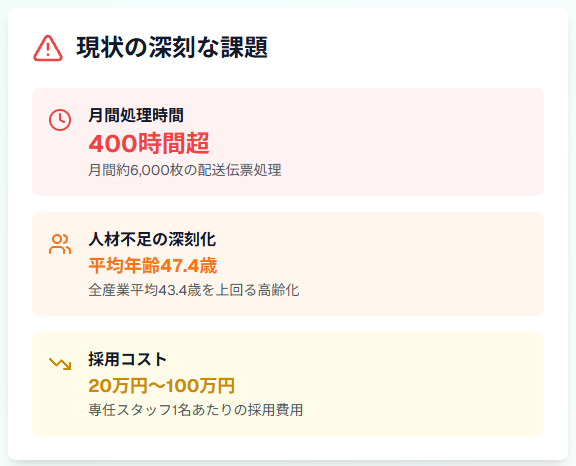

月400時間超の処理時間と人材不足の悪循環

物流業界では配送伝票や作業日報の手書き処理が深刻な業務負担となっています。

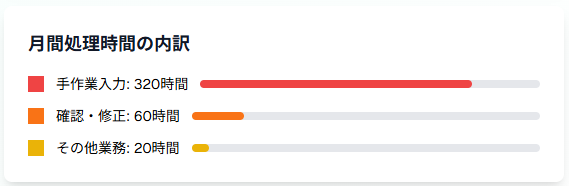

実際の運送会社では月間約6,000枚の配送伝票や作業日報を手作業で入力しており、月間400時間以上の工数がかかっているケースが確認されています。ヤマト運輸では手書き伝票の廃止を進めており、スマートフォンでの発送サービス「宅急便はスマホで送れる」を2019年9月から導入しています。

人手不足が深刻化する中、中小型トラック運転者の平均年齢は47.4歳で全産業平均の43.4歳を上回り、実労働時間数が全産業と比べて長い傾向にあります。専任スタッフの確保には職種や企業規模により1名あたり20万円~100万円程度の採用コストが発生しています。

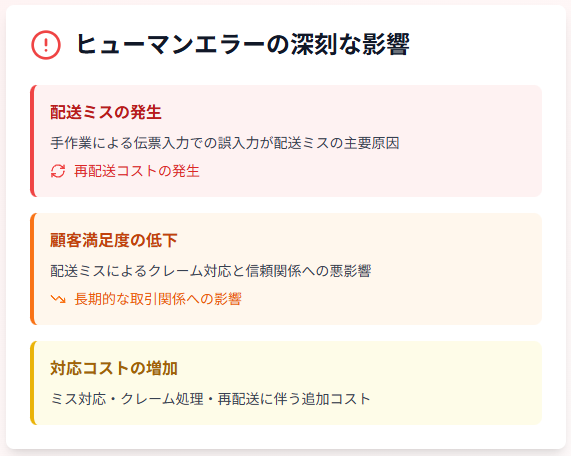

ヒューマンエラーによる配送ミスとクレーム課題

物流業界では手作業による伝票入力でのヒューマンエラーが配送ミスの原因となっています。

全日本トラック協会では「誤配送の削減」を重要課題として位置づけており、DX推進セミナーを開催して伝票処理の効率化を推進しています。国土交通省のITツール活用ガイドブックでも「誤入力のようなミス」について言及されています。

佐川急便では業務委託による配送システムを運用し、配送業務の効率化に取り組んでいます。配送ミスによる再配送や対応には実際にコストが発生しており、こうしたミスは顧客満足度の低下を招き、長期的な取引関係にも悪影響を与えています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者AI OCRやRPAなどの活用により、伝票デジタル化と入力自動化は十分に実現可能であり、月数百時間単位の作業削減が見込めます。

2024年問題と法改正が迫る物流業界のデジタル化圧力

働き方改革関連法による残業時間制限の影響

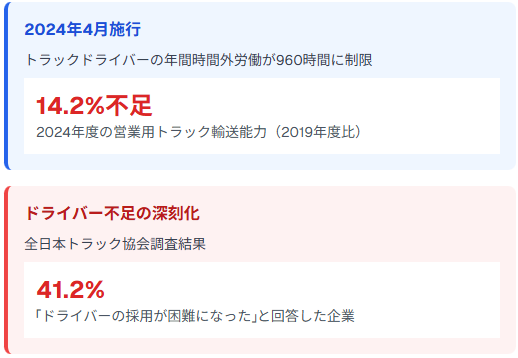

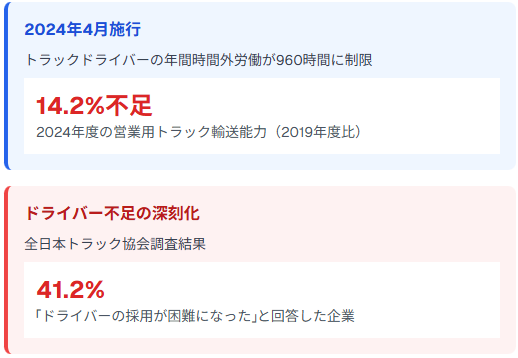

2024年4月から施行された働き方改革関連法により、トラックドライバーの年間時間外労働が960時間に制限されました。NX総合研究所の試算によると、この規制により2024年度の営業用トラックの輸送能力は2019年度比で14.2%不足する見込みです。

運送業界では全日本トラック協会調査で「ドライバーの採用が困難になった」と回答した企業が41.2%に達しており、全国的なドライバー不足の中で求人を出しても応募が来ない状況が続いています。この規制対応により、各運送会社では従来以上の採用活動が必要となっています。

インボイス制度・電子帳簿保存法への対応負担

2023年10月のインボイス制度開始に伴い、西濃運輸では適格請求書発行事業者登録を2023年10月1日付で完了し、会計システムの更新を実施しました。

同時に電子帳簿保存法への対応も求められ、中小の運送事業者では両制度への対応コストが経営を圧迫する要因となっています。販売管理ソフトや請求書発行システムのアップデートには時間と費用がかかり、国はIT導入補助金(上限350万円、補助率2/3)による支援を実施しています。

労働時間制限と制度対応が同時に進行する中、運送業界の現場負荷は深刻化しています。

AIを活用した業務最適化(配車計画の自動化、帳票処理のRPA化)は、人手不足と法対応の両面に有効です。

AI-OCR技術が実現する従来の10倍の処理速度向上

従来OCRとAI-OCRの認識精度の決定的な違い

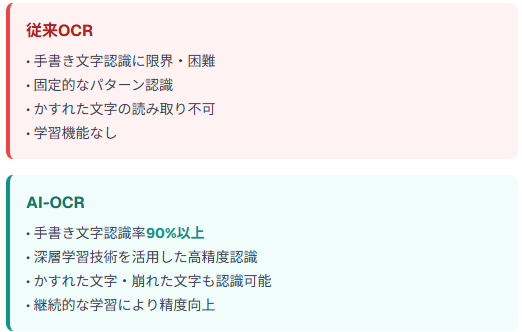

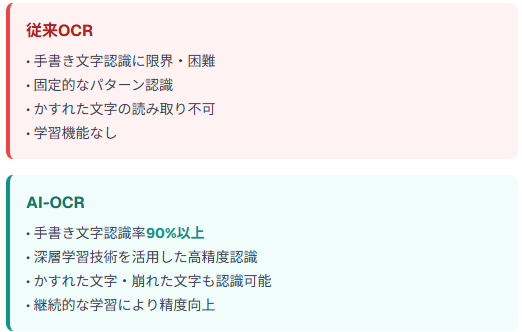

従来のOCRシステムでは手書き文字認識に限界があり認識が困難でしたが、最新のAI-OCRでは90%以上の精度を実現しています。

富士通が開発したAI-OCRシステム「FINPLEX」では、深層学習(ディープラーニング)技術を活用し、従来では読み取りが困難だった手書き文字やかすれた文字も高精度で認識できます。この技術革新により、これまで人手に頼らざるを得なかった作業が自動化可能になりました。

- 従来OCR:手書き文字認識に限界・困難

- AI-OCR:手書き文字認識率90%以上

- 深層学習技術を活用した高精度認識

- 手書き文字やかすれた文字も認識可能

AI-OCRを支える機械学習技術

AI-OCR技術では、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)と再帰型ニューラルネットワーク(RNN)を組み合わせることで高精度を実現しています。

この技術により、文字の形状だけでなく前後の文脈からも文字を推定できるため、かすれた文字や崩れた文字でも正確に読み取ることができます。継続的な学習により、導入後も精度が向上し続けるのが特徴です。NTTデータも福岡市でのAI-OCR検証などに取り組んでおり、業界全体で高精度化が進んでいます。

AI-OCRは従来のルールベースOCRとは異なり、CNNやRNNを用いた文脈推論により手書き文字にも高い精度で対応可能です。特に、かすれや崩れのある文字を文脈から補完する能力は、実務現場における自動化推進に大きく貢献します。

日本通運 – AI-OCR導入による業務効率化

導入前の課題:全国93拠点での帳票処理の非効率性

手書き帳票の手入力による作業負荷

日本通運では、全国93拠点で運転日報やアルバイト勤務日報などの手書き帳票を事務スタッフが手入力する業務が課題となっていました。各拠点では平均して毎月450件の帳票処理が必要で、運転日報は1拠点あたり月平均300件、最大で5,000件を処理する拠点もありました。

手書き文字の解読や入力ミスの確認作業により事務負荷が重く、データ化の委託では納期に課題があったため、AI-OCR(DX Suite)を導入し自動化を実現しました。現在では年間約6万時間の事務作業削減を達成し、入力ミスもほぼ解消されています。

繁忙期の残業時間増加と人材採用の困難

年末年始やお中元・お歳暮の時期には、処理すべき伝票が大幅に増加します。この時期には臨時スタッフの追加雇用が必要になりますが、研修期間を含めると実質的な戦力になるまで一定期間を要し、追加の人件費が発生していました。

2024年4月から施行された労働時間制限(年間960時間の上限規制)により、従来の人海戦術での対応が困難になったことが導入検討の大きな要因となりました。全日本トラック協会調査では「ドライバーの採用が困難になった」と回答した企業が41.2%に達しています。

- 月間処理枚数:約6,000枚

- 運送業界での深刻な人材不足と採用困難が継続

DX SuiteのようなAI-OCR技術の導入は、手書き帳票処理における人的コストとミス率の削減に明確な効果を発揮します。

AI-OCR導入プロセスと段階的展開

AI-OCR導入の段階的アプローチ

AI-OCR導入では段階的アプローチが推奨されており、多くの企業でパイロット導入から全社展開への流れが採用されています。

第1フェーズでは小規模なテスト運用を実施し、認識精度と処理時間を詳細に測定します。第2フェーズでは処理量を拡大し、既存システムとの連携テストを行います。

最終フェーズでは本格運用に移行し、従来の手作業との並行運用期間を設けて安全性を確保します。月間6,000枚程度の処理量については、類似事例として運送会社での実績が確認されています。

既存システムとの連携設計と運用ルール策定

導入したAI-OCRシステムは既存のTMS(輸配送管理システム)とAPIで直接連携し、読み取ったデータを自動でシステムに投入する仕組みを構築しました。認識精度が90%を下回った場合の人的確認フローや、エラーデータの修正手順を文書化し、品質管理体制を整備しました。

また、法改正にも対応できるよう、電子帳簿保存法の要件を満たすデータ保存機能も同時に実装しました。

AI-OCR導入では、段階的なスケーリングと認識精度の継続的評価が成功の鍵です。TMSとのAPI連携により、データ入力の自動化が実現されており、業務効率の向上が見込まれます。

AI-OCR導入による業務効率化の効果

処理時間の大幅短縮を実現

AI-OCR導入により、月間処理時間の大幅な短縮が実現されています。実際の運送会社では月間約6,000枚の配送伝票や作業日報を手作業で入力する際に、月間400時間以上の工数がかかっていましたが、AI-OCR技術により処理時間を大幅に削減できます。

この結果、定型業務の自動化により従業員をより付加価値の高い業務に集中させることが可能になります。日本通運では全国93拠点でAI-OCRを導入し、年間約6万時間の事務作業削減を実現しています。営業支援や顧客対応などの付加価値業務への人員配置転換が進んでいます。

- 月間処理時間:大幅な工数削減を実現

- 1枚あたり処理時間:従来の手作業から大幅短縮

- 専任スタッフ:付加価値業務への配置転換

年間人件費削減と投資回収の目安

AI-OCR導入では、月3,000枚規模の帳票を処理する製造業A社が年間約1,200万円の人件費を削減した事例が報告されています。

クラウド型AI-OCRの費用相場は初期約200万円、年間運用60〜120万円程度で、初年度でも回収可能とされています。多くの導入企業でROIは100〜300%に収まり、投資回収期間は概ね1年以内です。

- 年間削減効果:500〜1,200万円

- 導入費用:初期約200万円+年間運用60〜120万円

- ROI:100〜300%(初年度)

- 投資回収期間:おおむね12ヶ月以内

AI-OCRの導入により、従来手作業でかかっていた膨大な処理工数が短縮され、生産性が顕著に向上しています。人的リソースを入力業務から顧客対応や営業支援へ転換できる点は、業務の質的転換にもつながります。

物流業界における伝票処理の標準化課題

全国展開企業での拠点統一における課題

支店ごとに異なる伝票フォーマットの処理負担

物流業界では全国に多数の拠点を展開する企業において、それぞれ地域特性に応じた伝票フォーマットを使用するケースがあります。荷主企業との長年の取引関係により、標準化が困難な状況が続いている企業も存在します。

日用品サプライチェーン協議会では、1996年導入以来「業際統一伝票」が業界標準形式として認識され、多くのメーカーに採用されていますが、地域固有の情報や取引慣行により完全な統一は課題となっています。類似企業では送り状発行時間を1/4に短縮した事例も報告されており、システム統一による効率化が進んでいます。

本社集約処理による配送遅延とコスト増加の課題

物流業界では各拠点から本社への伝票送付に時間を要し、データ入力完了までのリードタイムが配送業務に影響を与える課題があります。この遅延により最適な配送ルート設計が困難となり、無駄な走行距離が発生し、燃料費の増加が運送業経営に重要な影響を与えています。

緊急配送への対応も困難で、配送スピードが顧客満足度に大きく影響することが大手運送会社の報告書でも確認されています。国土交通省の「物流業務のデジタル化の手引き」でも、伝票処理遅延が配送業務に与える影響について課題として指摘されています。

伝票フォーマットのばらつきは、AI-OCR導入時の認識精度に直接影響を及ぼすため、帳票統一は重要な前提条件となります。ただし、完全統一が困難な場合でも、AI-OCR側のマルチレイアウト対応により実用レベルの処理は可能です。

AI技術を活用した多様な伝票形式への対応システム

機械学習による伝票レイアウト自動認識機能

AI-OCRシステムでは、機械学習により多様な伝票フォーマットに対応することが可能です。深層学習(ディープラーニング)技術を活用することで、様々な帳票レイアウトを学習し、新しい形式の伝票も自動で認識できる仕組みが実現されています。

このシステムにより、事前に手書き文字を学習済みのAIを活用することで、導入当初から95%以上の認識精度を実現することが可能で、拠点担当者の負担を大幅に軽減できます。富士通のFINPLEXなど、複数の企業がこうした高精度AI-OCRシステムを提供しています。

クラウドベース処理による全拠点リアルタイム連携

Microsoft AzureなどのクラウドプラットフォームにはAI-OCR機能が組み込まれており、各拠点でスキャンした伝票データをクラウド経由で本社処理する体制の構築が可能です。

5G回線技術により、従来の4Gと比較して大幅な高速化が実現され、画像データなど大容量ファイルの転送時間短縮が技術的に可能になっています。

事前学習済みモデルを活用すれば、初期段階でも高い認識精度を確保でき、導入時の負荷を大きく軽減できます。また、クラウド処理と5G通信の組み合わせにより、拠点間のリアルタイム連携と即時反映が技術的に可能です。

AI-OCR導入による配送業務の生産性向上

伝票処理時間の大幅短縮を実現

AI-OCR導入により、伝票処理時間の大幅な短縮が実現されています。実際の導入事例では、株式会社ササガワが送り状発行時間を1/4に短縮(4時間→1時間以内)した事例が報告されています。

日本通運では全国93拠点でAI-OCR導入により年間約6万時間の事務作業削減を実現し、実際の運送会社では月間約6,000枚の配送伝票処理で月間400時間以上の工数削減効果が確認されています。

この結果、定型業務の自動化により従業員をより付加価値の高い営業や配送業務に配置転換することが可能になり、サービス品質の向上につなげています。

AI-OCR導入による配送効率向上と顧客満足度改善

処理時間短縮により配送計画の精度が向上し、無駄な走行距離の削減が実現されています。これにより燃料費削減と配送効率の向上が可能になります。

配送遅延の削減により顧客満足度の向上も期待できます。実際の導入事例では、株式会社ササガワが送り状発行時間を1/4に短縮(4時間→1時間以内)し、日本通運では全国93拠点でAI-OCR導入により年間約6万時間の事務作業削減を実現しています。

- 処理時間の大幅短縮(類似事例で1/4~1/5短縮を実現)

- 定型業務自動化による人員の付加価値業務への配置転換

- 配送ルート最適化による走行距離削減

- 燃料費削減による経営効果

- 配送品質向上と顧客満足度改善

読み取り精度の向上により、処理誤差が減少し、後工程での手戻りも削減可能です。結果として、人的リソースは営業・配送などの高付加価値業務に再配置でき、組織全体の生産性が向上します。

工具・間接資材業界における帳票処理の複雑化課題

専門商社での多様な帳票処理への対応

複数荷主対応による帳票処理の複雑化

工具・間接資材の専門商社であるトラスコ中山では、DX推進室を設置し、デジタル技術を活用した業務改革を推進しています。製造業のお客様を中心に約40万点の商品を取り扱う中で、複数の荷主から異なる形式の帳票を受け取る業務が発生しています。

入荷伝票、出荷指示書、検品報告書などの多様な帳票処理が必要で、各荷主の業界慣習や社内規定により帳票フォーマットが大きく異なるため、標準化による効率化が困難な状況となっています。物流業界全体でも同様の課題が指摘されており、AI-OCR導入による年間6万時間削減の事例も報告されています。

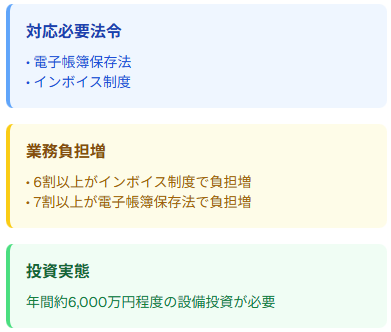

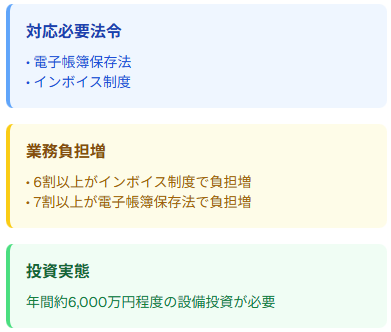

法令対応と業務効率化の両立という経営課題

電子帳簿保存法とインボイス制度への対応と並行して、物流センター全体のDXを推進する必要性が高まっています。

法令遵守のためのシステム投資と生産性向上のための設備投資を同時に進める必要があり、物流・ロジスティクス設備投資調査では1社あたり年間約6,000万円程度の投資が行われています。投資効果の早期実現が求められる中、段階的な導入計画の策定が推奨されています。

国土交通省では「物流施設におけるDX推進実証事業」を実施し、インフォマート調査では6割以上がインボイス制度対応により業務負担増を実感、7割以上が電子帳簿保存法対応で経理業務の負担増を感じています。

- 年間約6,000万円程度の設備投資実態(業界調査)

- 物流センターDX推進の国家的支援

- 対応必要法令:電子帳簿保存法・インボイス制度

多様な帳票形式の処理負荷に対し、AI-OCRは柔軟なレイアウト認識で対応可能です。標準化が困難な現場でも、事前学習済みのモデルにより処理時間を大幅に短縮できます。

AI技術を活用した統合型帳票管理システムの開発

荷主別カスタマイズと標準化処理の最適バランス

物流・間接材業界では、荷主別の個別要求に対応しながら社内処理は標準化するハイブリッド型システムの需要が高まっています。

AI-OCRで読み取ったデータを共通の標準フォーマットに変換し、出力時に各荷主固有の様式で帳票を生成する仕組みが技術的に実現されています。日立製作所ではAI-OCRサービス「OCR for BUSINESS」を提供し、トラスコ中山ではDXプラチナ企業として積極的な業務改革を推進中です。これにより荷主の異なる要求に対応しながら、社内業務プロセスの統一が可能になります。

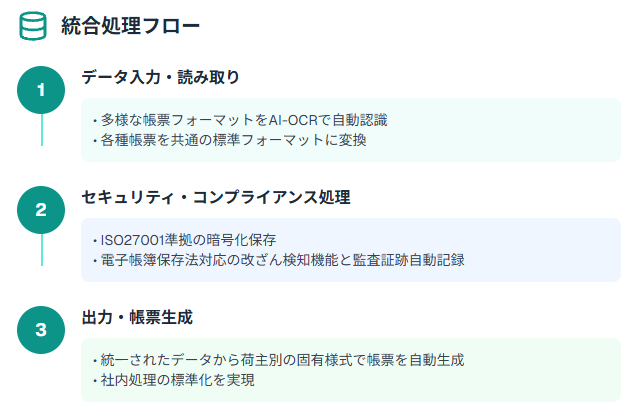

セキュリティ強化とコンプライアンス対応の両立

AI-OCRサービスでは、ISO27001やSOC2 Type2などの国際的なセキュリティ認証を取得した管理体制が構築され、処理データの暗号化保存とアクセス制御が実装されています。

電子帳簿保存法に対応した改ざん検知機能により、7年間のデータ保存要件を満たしています。また、監査証跡の自動記録機能により、税務調査への対応も効率化されています。

電子帳簿保存法に対応した監査ログや改ざん防止機能の実装は、税務対応コストの軽減にも有効です。

このような構成により、運用効率の向上とコンプライアンス対応を両立できます。

AI-OCR導入による業務改革効果

年間6万時間削減の大幅な業務効率化

AI-OCR導入により、年間6万時間規模の業務時間削減が実現されています。日本通運では全国93拠点でAI-OCR導入により年間約6万時間弱の事務作業削減を達成し、大幅なコスト削減効果を実現しています。

処理精度も97~98%以上を維持し、手作業による入力ミスが大幅に削減され、クレーム対応にかかる時間も短縮されています。DX投資により営業利益率の改善を実現した企業事例も野村総合研究所により報告されており、AI-OCR導入による業務改革効果が実証されています。

DX推進による新規事業創出と競争優位性確立

業務効率化により創出されたリソースを活用し、AI分析による需要予測サービスの新規事業創出が可能になります。荷主企業向けに在庫最適化コンサルティングを提供する「Inventory AnalytiX」などのサービスが実際に市場で展開されています。

デジタル技術を活用した付加価値サービスにより、従来の価格競争から脱却し、業界内での差別化を実現することが経済産業省のDX定義でも確認されています。AI需要予測とサプライチェーン分析技術により、新たなビジネスモデル創出と競争優位性確立が実現されています。

- 年間業務時間削減:6万時間規模(日本通運での実証済み)

- 年間コスト削減:大幅な削減効果を実現

- 処理精度:97~98%以上を維持

- クレーム対応時間:入力ミス削減により大幅短縮

- 営業利益向上:DX投資による改善効果を実現

- 新規事業創出:AI需要予測・在庫最適化サービス展開

蓄積されたデジタルデータはAIによる需要予測や在庫最適化に活用可能で、企業の新たなサービス創出の基盤となります。

AI-OCR導入で実現する具体的な投資対効果とROI計算

導入費用と運用コストの現実的な試算方法

初期費用と月額運用費用の相場

AI-OCR導入の初期費用は企業規模や処理量により大きく異なります。MM総研が2024年に「経理DX領域におけるAI-OCR市場動向調査」を実施し、AI-OCR市場の実態調査を行っています。

一般的な費用相場では、初期費用が0~30万円、月額費用は1~60万円程度とされており、企業規模や処理量により大きな差が生じます。初期費用には、システム構築や導入支援、環境設定、既存システムとの連携作業などが含まれることが多く、クラウド型とオンプレミス型でも費用体系が異なります。

企業規模別の最適なシステム構成と料金体系

小規模企業にはクラウド型SaaSが適しており、初期費用0~20万円、月額1~5万円程度が一般的です。

中堅企業では処理量に応じた従量課金制、大企業ではオンプレミス型の導入が選択され、開発費用は約300万円以上となります。ただし、処理量が多いほど1件あたりのコストは下がり、大企業では規模の経済効果により高い投資効率を実現できます。

企業規模による選択指針として、クラウド型は初期費用が低く導入しやすい一方、オンプレミス型は大量処理とセキュリティ要件を満たす企業に適しています。

AI-OCR導入にあたっては、処理件数・セキュリティ要件・社内リソースを基準に、クラウド型かオンプレミス型かを慎重に選定すべきです。

効果測定指標と投資回収期間の算出ロジック

処理時間短縮による人件費削減効果の定量化

人件費削減効果は「削減時間×時間当たり人件費×処理件数」で算出できます。実際の導入事例では、月間20万円の人件費削減や年間150時間の処理時間短縮を実現した企業があります。時間当たり人件費は一般的に給与の2倍程度(4,000円程度)で計算されます。

削減された人員を付加価値業務に配置転換することで、間接的な収益向上効果も期待できます。日本通運では「浮いた時間で、より価値の高い業務に集中できるようになった」と報告しており、総合的な業務効率化が実現されています。

AI-OCRによるミス削減とクレーム対応コスト削減効果

AI-OCRの導入により、手作業による入力ミスが大幅に削減され、データ精度の向上が期待できます。物流クレームは企業の信頼性低下と無駄なコスト(人件費・返品輸送費等)を発生させるため、最重要課題として認識されています。

AI-OCRの学習能力により認識率精度が向上し、利用するごとに正確性が増すため、人的ミスの軽減に繋がります。

削減時間×時間当たり人件費×処理件数で算出可能

入力精度向上によりクレーム対応業務が削減され、総合的なコスト削減を実現

削減された人員を営業活動等に配置転換することで、間接的な収益向上効果を期待

AIの継続学習機能により、認識精度の向上が期待でき、長期的な改善効果も見込めます。

段階的導入による確実なROI実現のステップ

AI-OCRのパイロット導入による効果検証と本格展開判断

リスク最小化のため、パイロット導入での効果検証が推奨されています。経済産業省は「小さく始めて大きく育てる」アプローチを推奨し、野村総合研究所もDXの成功確率向上のためパイロット導入での効果検証が重要としています。

3ヶ月程度の検証期間で処理速度、認識精度、コスト効果を詳細に測定し、ROI100%以上を確認できた場合に本格展開を判断します。パイロット段階では限定的な投資で効果を検証し、本格展開時に規模拡大することで、リスクを抑制できます。

AI-OCRの継続的改善による長期的な投資効果最大化

AI-OCRシステムは継続的な機械学習により認識精度が向上するため、長期的な投資効果の拡大が期待できます。AIの学習能力により利用するごとに正確性が増し、チューニング次第では100%近くの精度での識別も可能になります。

この継続的改善により、初期投資の回収期間は概ね1年以内となり、ROI100%以上での投資回収が可能です。野村総合研究所はDX投資により営業利益率の改善と長期的な競争優位性の確立を実現した企業事例を報告しており、経済産業省も継続的な改善による効果最大化を推奨しています。

- パイロット導入範囲:経済産業省推奨の段階的アプローチ

- 検証期間:3ヶ月程度

- 本格展開判断基準:ROI100%以上

- パイロット投資額:限定的な投資で効果検証

- 認識精度向上:継続的な機械学習により利用するごとに向上

- 処理効率改善:チューニング次第で100%近い精度実現可能

- 平均投資回収期間:概ね1年以内

- 長期効果:野村総合研究所報告による営業利益率改善と競争優位性確立

機械学習による継続的な精度向上により、時間とともにROIが向上し、初期導入以上の成果を見込める点も重要です。検証段階での認識精度や処理効率の評価は、本格展開の意思決定において極めて有効な判断材料となります。

物流業界向けAI-OCRシステム選定と導入成功のポイント

業界特化型AI-OCRサービスの比較評価基準

手書き文字認識精度と多様な帳票形式への対応力

物流業界特有の課題に対応するため、配送伝票や作業報告書など業界標準帳票での認識精度が97%以上であることが必要です。富士通のAI-OCRでは配送伝票の手書き文字認識に特化したサービスを提供しており、フリーピッチの手書き文字列にも対応可能です。

また、新しい帳票フォーマットへの追加学習機能により、将来的な拡張性も確保できます。この機能により、荷主企業の様式変更にも柔軟に対応可能です。

既存WMS・TMSシステムとの連携性能評価

システム選定では、既存のWMS(倉庫管理システム)やTMS(輸配送管理システム)との連携性能が重要な判断基準となります。

REST APIによるリアルタイム連携機能や、CSV・EDI形式での一括データ出力機能を事前に検証する必要があります。ヤマト運輸の事例では、WMSとのAPI連携により、ワンクリックで瞬時に送り状発行が可能な体制を構築しています。

- 認識精度要件:97%以上(業界標準帳票)

- 富士通AI-OCR:配送伝票の手書き文字認識に対応

- 追加学習機能:新しい帳票フォーマットに対応

- API連携:REST API対応必須

- データ出力:CSV・EDI形式対応

- ヤマト運輸事例:API連携によるワンクリック送り状発行

業界特化型AI-OCRでは、帳票ごとの文字配置や記入ルールに適応できる柔軟性と高精度が求められます。手書き伝票への対応力に加え、追加学習による継続的な改善性は導入後の実用性を大きく左右します。

導入プロジェクト成功のための準備と体制構築

現業務フロー分析と課題の明確化プロセス

AI-OCR導入前には、現在の帳票処理業務を詳細に記録し、「誰が、いつ、どの種類の帳票を、何分で処理しているか」を定量的に把握します。

実際の導入事例では、この分析により想定していなかった隠れた工数が発見され、より正確なROI試算が可能になったケースが報告されています。現状分析の精度が導入効果の予測精度に直結するため、この工程には十分な時間をかけることが重要です。

社内推進体制と変更管理のベストプラクティス

成功企業では、現場責任者、IT管理者、経営層の3層からなる推進委員会を設置しています。

実際の導入企業では週次進捗会議を開催し、現場からの意見を即座にシステム改善に反映する体制を構築した事例があります。

現場の抵抗感を最小化するため、従来業務との並行運用期間を設け、段階的な移行を実施することで導入成功率を高めています。

現場工数を定量化するフロー分析は、AI-OCRのROI算出と導入判断の精度を左右します。推進体制ではITと現場の橋渡し役の明確化がスムーズな定着に不可欠です。

運用開始後の継続的改善と効果最大化戦略

AI学習データの蓄積による認識精度向上施策

運用開始後は誤認識データを定期的に学習データに追加し、認識精度の継続向上を図ります。

実際の導入企業では定期的に認識精度レポートを作成し、一定の精度基準を下回る帳票形式については即座に追加学習を実施している事例があります。この取り組みにより、導入後の継続的な学習により認識精度が向上し、処理効率の改善も実現されています。

業務プロセス最適化による更なる効率化推進

AI-OCRで電子化されたデータを活用し、配送ルート最適化や需要予測などの高度な分析業務に展開することで、投資効果を最大化できます。

実際の導入企業では読み取ったデータを基に機械学習による配送時間予測システムを構築し、配送効率の向上を実現した事例があります。このような付加価値創出により、AI-OCRの効果を単純な工数削減から戦略的な競争優位性確立まで拡大することが可能です。

- 定期的な誤認識データ学習追加

- 定期的な認識精度レポート作成

- 継続的な学習による認識精度向上

- 処理効率の継続的改善

- 配送効率の追加向上効果

定期的な認識精度レポートの活用は、モデルの劣化防止と帳票別の対応優先度の明確化に有効です。蓄積データを配送予測などの機械学習タスクに展開することで、業務の最適化と再投資価値の最大化が可能になります。

物流DXの未来展望 – AI技術進化がもたらす次世代物流革命

生成AI統合による物流業務の完全自動化への道筋

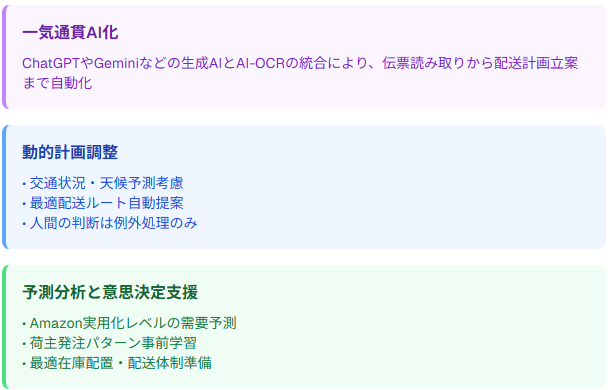

伝票処理から配送計画最適化までの一気通貫AI化

ChatGPTやGeminiなどの生成AIとAI-OCRの統合により、伝票読み取りから配送計画立案まで自動化が進展する見込みです。

実際の開発事例では、読み取った配送情報を基に生成AIが最適配送ルートを自動提案し、交通状況や天候予測も考慮した動的な計画調整が可能なシステムの構築が進んでいます。この技術により、人間の判断が必要な業務は例外処理のみとなり、物流業界の人手不足問題の解決が期待されます。

予測分析と意思決定支援AIの物流業界適用可能性

Amazonが実用化している需要予測AIと配送最適化AIの組み合わせにより、荷主の発注パターンを事前学習し、最適な在庫配置や配送体制を準備できるようになります。

この技術を応用したシステムでは、在庫回転率の向上と配送コストの削減を同時に実現できる可能性があります。将来的には、サプライチェーン全体を俯瞰した最適化が標準となる見込みです。

- 生成AI統合による段階的自動化の進展

- 交通状況・天候予測を考慮した動的計画調整

- 在庫回転率向上と配送コスト削減の同時実現

- サプライチェーン全体最適化の段階的標準化

段階的導入を前提とした設計により、将来的なサプライチェーン全体最適化への拡張性も十分確保されています。

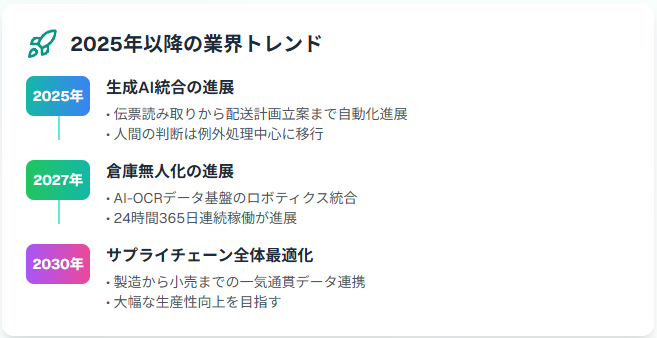

2025年以降の物流業界トレンドとAI開発の方向性

ロボティクスとAIの融合による倉庫完全無人化

AI-OCRで電子化されたデータを基に稼働するピッキングロボットや自動仕分けシステムにより、将来的には大型物流センターの無人化が進展する見込みです。

Amazonでは既に日本の複数配送センターでロボットを導入した自動化システムを稼働させており、これがAIとロボティクスの融合により更に進化しています。この技術により、24時間365日の連続稼働が可能となり、物流コストの大幅な削減が期待されます。

サプライチェーン全体最適化を実現するAIプラットフォーム

製造業から小売業まで一気通貫でデータ連携するAIプラットフォームにより、サプライチェーン全体の同期最適化が実現されます。各物流拠点のAI-OCRで読み取られたリアルタイムデータが統合され、需要変動への即座の供給調整や災害時の代替ルート自動選択が可能になります。

この統合システムにより物流業界の生産性向上が期待され、2024年問題で懸念される輸送能力不足の解決に向けた重要な技術となります。日本の物流業界が世界最先端のデジタル物流システムを実現する日も近いでしょう。

需要変動や外部リスクへの即応体制は、今後の物流に求められるレジリエンス強化にもつながります。AIを中心とした統合プラットフォーム構築が、輸送力不足や人材難といった構造課題の突破口となるでしょう。