IEC 62366開発でAI活用が変革する医療機器ユーザビリティエンジニアリング

医療機器開発の現場では、IEC 62366規格に基づくユーザビリティエンジニアリングが必須となっています。また、AI技術の急速な進歩により従来の開発プロセスでは対応しきれない新たな課題が生まれています。特に、AI搭載医療機器では、アルゴリズムの「ブラックボックス」問題や説明可能性の確保が重要な課題となっており、PMDAもAI医療機器特有の評価枠組みを検討しています。

本記事では、IEC 62366-1やJIS T 62366-1:2022の要求事項を満たしながら、AI技術を効果的に活用する方法について詳しく解説します。サイバネットシステムの「EndoBRAIN」やメドトロニックのMiniMed 780Gシステムなど、実際の成功事例を通じて、AI搭載医療機器の開発における実践的なアプローチをご紹介。

また、IEC TR 62366-2ガイダンス文書の活用方法や、IEC 60601-1-6との統合的アプローチについても実践的な視点で解説しています。

- IEC 62366-1とJIS T 62366-1:2022の要求事項をAI開発に適用する具体的な方法

- IEC TR 62366-2ガイダンス文書を活用したAI医療機器のユーザビリティエンジニアリング手法

- PMDAが示すAI医療機器開発の最新評価基準と審査対応のポイント

- AI搭載医療機器特有のブラックボックス問題と説明可能性向上の実践的対策

- 開発期間33%短縮・コスト90%削減を実現した具体的なAI活用事例と成功要因

IEC 62366開発にAI技術を導入するメリットと業界動向

IEC 62366開発プロセスにAI技術を導入することで、従来の手作業中心のユーザビリティエンジニアリングの効率化が期待されています。

メドトロニック社のMiniMed 780Gシステムでは、AI駆動のスマート投与アルゴリズムが1型糖尿病患者の血糖管理に貢献しており、2023年4月にFDA承認を取得し、優れた臨床成績を示しています。このシステムは1型糖尿病患者の生活改善に寄与しています。

このような事例により、医療機器開発におけるAI活用の可能性が示されています。

AI搭載医療機器のユーザビリティエンジニアリング市場規模

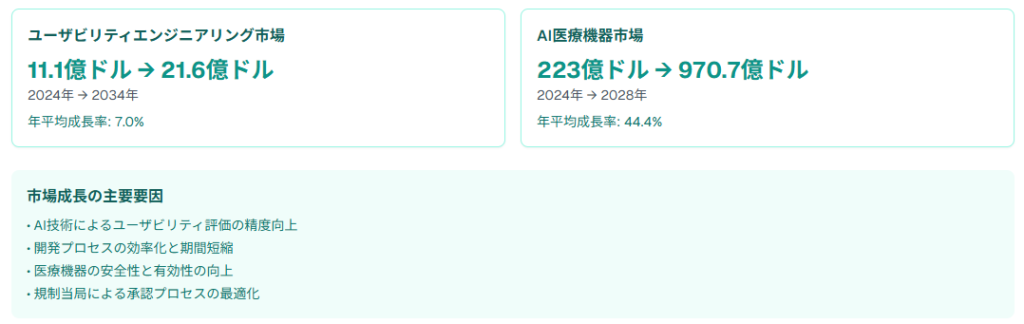

グローバルな市場調査によると、ヒューマンファクターとユーザビリティエンジニアリングサービス市場は2024年の11.1億ドルから2034年には21.6億ドルに達すると予測されており、年平均成長率は7.0%となります。

特にAI医療機器市場は2024年の223億ドルから2028年には970.7億ドルまで拡大し、年平均成長率44.4%の急成長が見込まれています。この成長の背景には、AI技術によるユーザビリティ評価の精度向上と効率化があります。

従来の開発プロセスとAI活用開発の比較

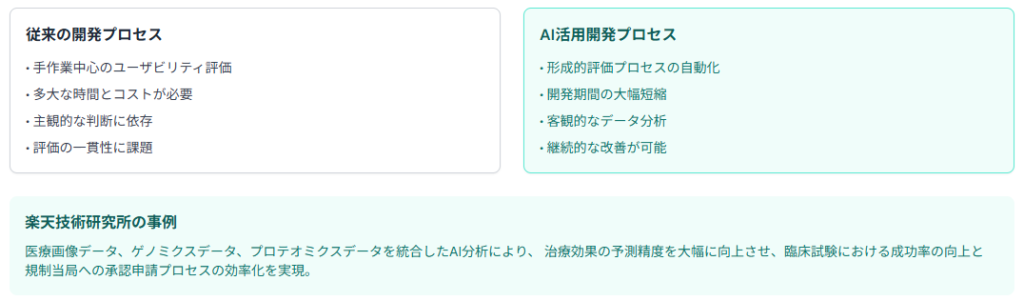

従来のIEC 62366準拠開発では、ユーザビリティ評価に多大な時間とコストが必要でした。

しかし、AI技術の導入により、形成的評価プロセスの自動化が可能になりました。楽天技術研究所では、医療画像データ、ゲノミクスデータ、プロテオミクスデータを統合したAI分析により、治療効果の予測精度を大幅に向上させています。このアプローチにより、臨床試験における成功率の向上と規制当局への承認申請プロセスの効率化を実現しました。

PMDAが示すAI医療機器開発の最新ガイドライン

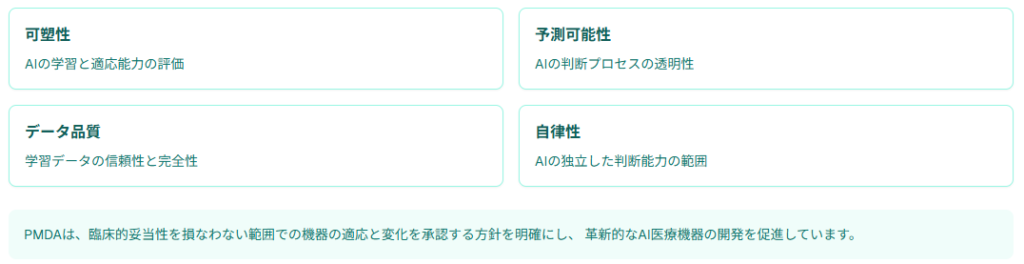

PMDAは2024年に発表した最新ガイドラインで、AI医療機器の特性を可塑性、予測可能性、データ品質、自律性の4つのパラメータで評価する枠組みを示しました。特に注目すべきは、AI技術の学習と適応能力を考慮した安全性評価の重要性です。

PMDAは、臨床的妥当性を損なわない範囲での機器の適応と変化を承認する方針を明確にしており、これにより革新的なAI医療機器の開発が促進されています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者ヒューマンファクター設計とAIの融合は、安全性と操作性を両立する次世代設計の鍵です。

IEC 62366-1規格の基礎知識とAI開発への適用ポイント

IEC 62366-1規格は、医療機器の安全で効果的な使用を実現するためのユーザビリティエンジニアリングプロセスを定義しています。

AI技術を活用した医療機器開発では、この規格の要求事項に加えて、AI特有の考慮事項を組み込む必要があります。PMDAの公式文書によると、JIS T 62366-1:2022への適合確認により、ユーザビリティエンジニアリングプロセスを通じて使用関連リスクが適切に低減されることが示されています。

IEC 62366-1とJIS T 62366-1:2022の要求事項解説

IEC 62366-1の核となるユーザビリティエンジニアリングプロセスは、使用関連仕様の作成から総括的評価まで段階的なプロセスで構成されています。AI搭載医療機器では、従来の要求事項に加えて、アルゴリズムの透明性とユーザーの理解可能性が重要な評価項目となります。

特に、AIの判断プロセスをユーザーが適切に理解できるインターフェース設計が求められており、これは従来の医療機器とは異なる新たな挑戦です。

IEC TR 62366-2ガイダンス文書の活用方法

IEC TR 62366-2は、IEC 62366-1の実装に関する詳細なガイダンスを提供しています。

AI医療機器開発においては、このガイダンス文書を活用して、機械学習アルゴリズムの動作をユーザーが予測可能な範囲に制限することが重要です。PMDAの評価基準では、AI技術の複雑性がユーザーの理解を妨げることがないよう、適切な情報提供と操作手順の明確化が求められています。

IEC 60601-1-6との関係性と開発時の注意点

IEC 60601-1-6は医療電気機器のユーザビリティに関する個別規格として、IEC 62366-1と密接に関連しています。AI搭載医療機器では、両規格の要求事項を統合的に満たす必要があり、特に電気的安全性とユーザビリティの両立が課題となります。

メドトロニック社のAEL脊椎手術システムでは、画像誘導による精密医療機能とユーザビリティ要件を両立させることで、外科医の手術精度向上を実現しています。

- 電気的安全性とユーザビリティの同時確保

- AI特有のリスク要因の評価と対策

- 医療従事者の操作性と患者安全の両立

- 継続的な性能監視体制の構築

ユーザビリティエンジニアリングファイルの作成要件

AI医療機器のユーザビリティエンジニアリングファイルには、従来の要求事項に加えて、AI特有の項目を含める必要があります。

具体的には、アルゴリズムの学習データセット、性能評価指標、予期される動作範囲、および制限事項の詳細な記述が求められます。PMDAは、これらの情報がユーザーの適切な機器使用を支援するために不可欠であると強調しています。

ユーザーへの誤解を防ぐUI設計と、制約条件の明示が信頼性の基盤になります。

AI技術を活用した医療機器開発の効率化手法

AI技術の導入により、医療機器開発プロセスの各段階で効率化が進んでいます。特に、データ分析とパターン認識能力を活用することで、従来は人手に依存していた評価プロセスの自動化が可能になりました。

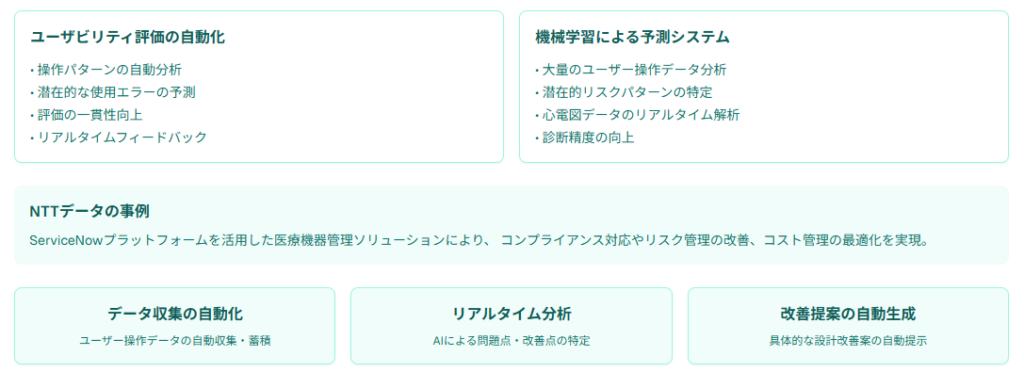

NTTデータでは、ServiceNowプラットフォームを活用した医療機器管理ソリューションを提供しており、医療機器の管理業務の効率化に貢献しています。このソリューションにより、コンプライアンス対応やリスク管理の改善、コスト管理の最適化が期待されています。

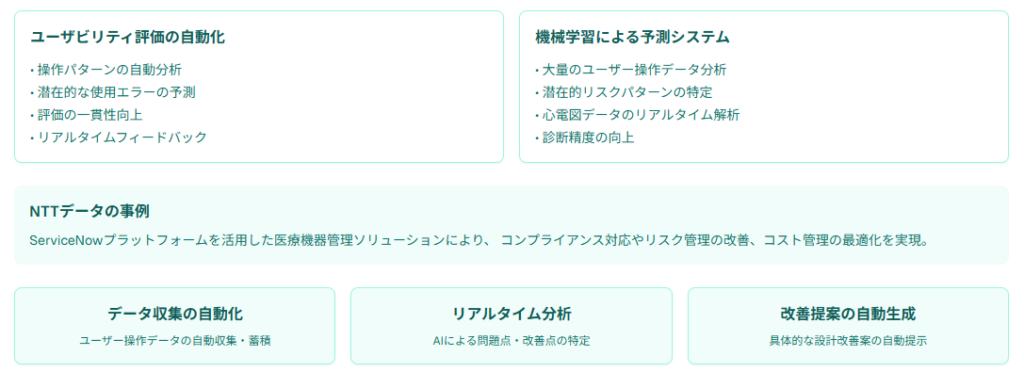

AIによるユーザビリティ評価プロセスの自動化

従来のユーザビリティ評価では、専門家による主観的な判断に依存する部分が多く、評価の一貫性と効率性に課題がありました。AI技術を活用することで、ユーザーの操作パターンを自動的に分析し、潜在的な使用エラーを予測することが可能になりました。

最新の研究論文によると、AI/ML技術を用いたユーザビリティエンジニアリングプロセスにより、使用関連リスクの特定と評価が大幅に効率化されることが示されています。

- 操作パターンの自動分析による客観的評価

- 潜在的な使用エラーの予測と早期発見

- 評価の一貫性向上と主観的バイアスの排除

- リアルタイムでの評価結果フィードバック

機械学習を用いた使用エラー予測システム

機械学習アルゴリズムを活用した使用エラー予測システムは、大量のユーザー操作データから潜在的なリスクパターンを特定します。メドトロニック社のLink挿入型心臓モニターでは、AI技術を活用して心電図データの分析精度向上に取り組んでいます。

このシステムは、患者の心電図データをリアルタイムで分析し、臨床的に重要な不整脈の検出を行うことで、医療従事者の負担軽減と診断精度の向上を目指しています。

AI支援による形成的評価と総括的評価の最適化

形成的評価と総括的評価は、IEC 62366-1の中核となるプロセスですが、AI技術の活用により、これらの評価の精度と効率性が大幅に向上しました。

AI支援評価システムでは、ユーザーの操作データをリアルタイムで収集・分析し、設計改善のための具体的な提案を自動生成します。この手法により、従来は数週間を要していた評価プロセスを数日に短縮することが可能になりました。

データ分析による使用状況特定の精度向上

AI技術を活用したデータ分析により、医療機器の実際の使用状況をより正確に把握できるようになりました。センサーデータ、操作ログ、環境情報を統合的に分析することで、従来の観察やインタビューでは捉えきれなかった使用パターンや潜在的なリスク要因を特定できます。

この精密な使用状況分析により、より効果的なユーザビリティ改善策の立案が可能になりました。

AIによる操作ログの解析は、従来の観察に頼る手法に比べ、網羅性と精度で大きな利点があります。

リアルタイム分析によるフィードバックループは、設計改善のPDCAを高速化させます。

AI搭載医療機器特有のユーザビリティ課題と対策

AI搭載医療機器では、従来の医療機器とは異なる特有のユーザビリティ課題が存在します。最も重要な課題は、AIアルゴリズムの「ブラックボックス」性質により、ユーザーがシステムの判断根拠を理解しにくいことです。

PMDAの評価基準では、AI医療機器が不適切な診断決定を誘発するリスクや、過度な介入による治療機会の損失を防ぐための対策が重要視されています。これらの課題に対処するため、透明性の高いAIシステム設計と適切なユーザー教育が不可欠となります。

AIアルゴリズムの透明性とユーザーインターフェース設計

AI医療機器のユーザーインターフェース設計では、アルゴリズムの判断プロセスを可視化し、ユーザーが理解しやすい形で情報を提示することが重要です。

説明可能AI(XAI)技術を活用することで、診断支援システムがなぜその結論に至ったかを医療従事者に明確に示すことができます。この透明性により、医療従事者はAIの提案を適切に評価し、最終的な臨床判断に活用できるようになります。

- 判断プロセスの段階的可視化

- 信頼度指標の明確な表示

- 類似症例との比較情報提供

- 統計的根拠の分かりやすい説明

ブラックボックス問題への対応策

AIのブラックボックス問題は、医療機器の安全性と有効性に直接影響する重要な課題です。医療分野では、AIが誤った判断をした場合の責任の所在が不明確になることや、患者に対して判断根拠を説明できないという問題が生じます。

対応策として、段階的な情報開示システムの実装が効果的です。基本的な判断結果から詳細な分析データまで、ユーザーのニーズに応じて情報の詳細度を調整できるインターフェースを設計することで、専門知識レベルの異なるユーザーに対応できます。

AI判断結果の説明可能性向上手法

説明可能性の向上には、視覚的な表現手法が特に有効です。医療画像診断AIでは、注目領域のハイライト表示や類似症例の提示により、AIの判断根拠を直感的に理解できるようになります。エルピクセル株式会社の「EIRL」シリーズでは、胸部X線、CT、脳MRI、大腸内視鏡画像から病変を検出し、医師の読影をサポートする際に、AIが注目した領域を視覚的に示すことで説明可能性を高めています。

また、統計的な根拠や過去の学習データとの比較情報を提供することで、医療従事者がAI判断の妥当性を評価しやすくなります。

- 注目領域のハイライト表示による視覚的説明

- 類似症例の提示による判断根拠の明確化

- 統計的根拠の分かりやすい可視化

- 学習データとの比較による妥当性評価

ユーザーのAI過信・不信感マネジメント

AI医療機器の適切な使用には、ユーザーのAIに対する適度な信頼関係の構築が不可欠です。過信を防ぐためには、AIの限界と不確実性を明確に伝える必要があります。

一方、過度な不信を避けるためには、AIの性能データと成功事例を適切に提示することが重要です。継続的なユーザー教育とフィードバックシステムにより、バランスの取れたAI活用を促進できます。総務省のAI利活用原則では、透明性の原則とアカウンタビリティの原則が、AIに対する信頼醸成において重要な要素として位置づけられています。

XAIの導入は、ブラックボックス回避だけでなく臨床判断との協調を実現する鍵です。

UI/UX設計段階での視覚化とインタラクション設計が、安全性を高める技術的要点になります。

実践的なAI開発事例とユーザビリティエンジニアリング

前述したAI技術の基盤を踏まえ、実際の医療機器開発現場では具体的なAI活用事例が数多く生まれています。これらの事例は、IEC 62366規格に準拠しながらも、AI技術の特性を最大限に活用したユーザビリティエンジニアリングの新たな可能性を示しています。

特に注目すべきは、従来の開発プロセスでは実現困難だった高度な個別化医療や、リアルタイム診断支援システムの実現です。

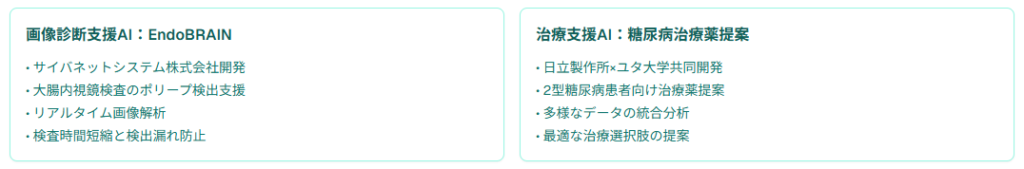

画像診断支援AIシステムの開発事例

サイバネットシステム株式会社が開発した「EndoBRAIN」は、大腸内視鏡検査におけるポリープ検出を支援するAIシステムとして、IEC 62366準拠の開発プロセスで実用化されました。このシステムでは、リアルタイム画像解析により検出漏れのリスクを軽減し、検査時間の短縮を実現しています。

ユーザビリティエンジニアリングプロセスでは、内視鏡医の操作パターンを詳細に分析し、AIの判断結果を直感的に理解できるインターフェース設計を実現しました。特に重要だったのは、AIの検出精度と医師の最終判断のバランスを適切に保つユーザーインターフェースの設計です。

- リアルタイム画像解析による即座の判断支援

- 内視鏡医の操作パターンに基づいた直感的UI設計

- AIの検出精度と医師判断の適切なバランス

- 検査時間短縮と検出漏れリスク軽減の両立

治療支援AIアプリケーションのUX設計

日立製作所では、ユタ大学・レーゲンストリーフ研究所と共同で開発した2型糖尿病患者向けの治療薬提案AIシステムにおいて、患者データの複雑な解析結果を医療従事者が理解しやすい形で提示するUX設計を実現しています。

このシステムでは、患者の遺伝的要因、生活習慣、既往歴などの多様なデータを統合的に分析し、最適な治療選択肢を提案します。ユーザビリティエンジニアリングプロセスでは、医師の意思決定プロセスを詳細に分析し、AIの提案根拠を段階的に表示するインターフェースを開発しました。

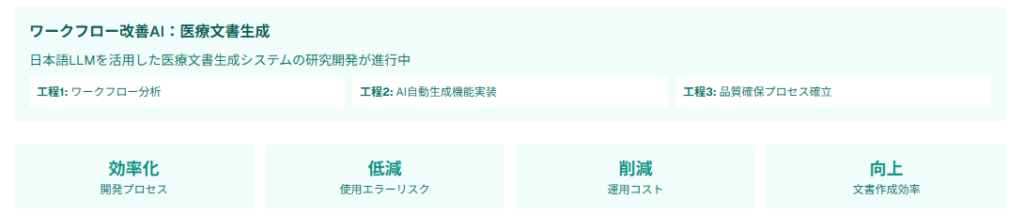

ワークフロー改善AIツールの導入成功事例

医療分野では、日本語LLMを活用した医療文書生成システムの研究開発が進んでおり、カルテ作成の効率化が期待されています。このようなシステムの開発では、IEC 62366-1の要求事項に基づいて、医療従事者の文書作成ワークフローを詳細に分析し、AIによる自動生成機能と人間による確認・修正プロセスの最適なバランスを実現することが重要です。

特に注目すべきは、医療用語の正確性確保と作業効率向上を両立させるユーザーインターフェースの設計です。

医療従事者の文書作成プロセスを詳細に分析し、効率化ポイントを特定

日本語LLMを活用した医療文書の自動生成システムを構築

人間による確認・修正プロセスを組み込み、医療用語の正確性を確保

開発期間短縮とコスト削減の具体的効果

これらのAI活用事例では、従来の開発プロセスと比較して効率化が期待されています。メドトロニック社のMiniMed 780Gシステムでは、AI駆動のスマート投与アルゴリズムを搭載し、1型糖尿病患者の血糖管理に貢献しています。

また、NTTデータのServiceNowプラットフォームを活用した医療機器管理ソリューションでは、コンプライアンス対応やリスク管理の改善により、運用効率の向上が期待されています。

- 開発プロセスの効率化

- 使用エラーリスクの低減

- 運用コストの削減

- 文書作成業務の効率化

リアルタイム解析や治療提案など、AIが迅速な判断を支援する中で、直感的でわかりやすいUI設計が重要です。

特に医療現場では、AIと医師の役割分担が明確にされており、精度と迅速性のバランスが求められます。

AI開発における規制対応と品質管理体制

AI搭載医療機器の開発では、従来の医療機器規制に加えて、AI特有の規制要件への対応が必要となります。

PMDAのAI医療機器に関する報告書では、AI技術の可塑性、予測可能性、データ品質、自律性の4つのパラメータによる評価枠組みが示されており、これらの要件を満たすための品質管理体制の構築が重要です。特に、AI技術の学習と適応能力を考慮した継続的な安全性評価プロセスの確立が求められています。

また、2023年4月に医療機器基本要件基準が改定され、プログラムを使用した医療機器へのサイバーセキュリティ対策が必須となったことで、セキュリティ面での対応も不可欠となりました。

IEC 62304とIEC 62366の統合的アプローチ

AI搭載医療機器の開発では、ソフトウェアライフサイクルプロセス規格であるIEC 62304と、ユーザビリティエンジニアリング規格であるIEC 62366を統合的に適用することが重要です。

特に、AIアルゴリズムの継続的な学習機能を持つシステムでは、ソフトウェアの変更管理とユーザビリティ評価を連携させたプロセスの確立が必要となります。この統合アプローチにより、技術的な安全性とユーザビリティの両方を確保しながら、AI技術の利点を最大限に活用できます。

ISO 14971リスクマネジメントとの連携

AI医療機器のリスクマネジメントでは、従来のハードウェア・ソフトウェアリスクに加えて、AI特有のリスク要因を考慮する必要があります。ISO 14971に基づくリスクマネジメントプロセスでは、データバイアス、アルゴリズムの予期しない動作、継続学習による性能変化などのAI特有のリスクを体系的に評価し、適切な制御措置を実装することが重要です。

これらのリスク評価結果は、IEC 62366のユーザビリティエンジニアリングプロセスにも反映され、より安全で使いやすいシステム設計に活用されます。さらに、医療機器へのサイバー攻撃が年々増加している現状を踏まえ、サイバーセキュリティリスクの評価と対策も統合的に実施する必要があります。

データバイアス、アルゴリズムの予期しない動作、継続学習による性能変化などを体系的に評価

特定されたリスクに対する適切な制御措置を設計・実装し、継続的に監視する

リスク評価結果をIEC 62366のユーザビリティエンジニアリングプロセスに反映させる

薬事承認申請時のユーザビリティ評価資料作成

AI医療機器の薬事承認申請では、従来のユーザビリティ評価資料に加えて、AI特有の評価項目を含む包括的な資料作成が必要です。PMDAの評価基準では、AIの判断プロセスの透明性、ユーザーの理解可能性、適切な使用範囲の明確化などが重要な評価ポイントとなっています。

これらの要件を満たすため、ユーザビリティエンジニアリングファイルには、AI技術の詳細仕様、性能評価データ、使用制限事項などの詳細な記述が求められます。

また、IEC 81001-5-1規格に準拠したサイバーセキュリティ対策の実装状況についても、詳細な文書化が必要となります。

- AIの判断プロセスの透明性に関する詳細説明

- ユーザーの理解可能性を示す評価データ

- 適切な使用範囲と制限事項の明確化

- サイバーセキュリティ対策の実装状況

市販後監視とAIアルゴリズム更新への対応

AI医療機器では、市販後もアルゴリズムの継続的な改善が行われる場合があり、これに対応した監視体制の構築が重要です。PMDAのガイドラインでは、臨床的妥当性を損なわない範囲でのアルゴリズム更新を承認する方針が示されており、継続的な性能監視とユーザビリティ評価のプロセス確立が求められています。

この体制により、AI技術の進歩を活用しながら、安全性と有効性を継続的に確保できます。特に、医療IoTデバイスの普及により、リアルタイムでのデータ収集と分析が可能になったことで、より精密な市販後監視が実現されています。

学習アルゴリズムの進化に伴う性能変化を、規格とガイドラインの両面から継続的に管理する体制が重要です。

AI活用による医療機器開発の将来性と投資対効果

前述した規制対応と品質管理体制の確立を基盤として、AI活用による医療機器開発は大きな投資対効果が期待されています。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期では、2025年4月に「統合型ヘルスケアシステムの構築における生成AIの活用」に関する公開シンポジウムが開催され、国産医療LLM/LMMの社会実装に向けた具体的な取り組みが発表されました。

特に注目すべきは、わずか5ヶ月という短期間でLNMJP138ビリオンから172ビリオンまでの医療特化型AIモデルの開発が実現されたことです。また、医療機器製造販売業者は、QMS省令(ISO 13485)に基づく品質管理システムの構築により、継続的な改善を通じて品質向上を実現しています。

開発コスト削減と品質向上の両立

AI技術の導入により、医療機器開発における従来の課題であったコストと品質のトレードオフが解決されつつあります。

Insilico Medicine社では、AI創薬技術を活用した創薬開発に取り組んでおり、AI駆動の創薬技術で認知されています。このようなAI技術の効率化は、IEC 62366準拠のユーザビリティエンジニアリングプロセスにおいても効果が期待されており、評価期間の短縮と精度向上の両立が見込まれています。

機械学習を活用した異常検知システムの導入により、製造工程の数百のパラメータをリアルタイムで監視し、従来の管理図では検出困難な複合的な異常パターンを検出できるようになっています。

- 開発プロセスの効率化

- 開発コストの削減

- 製造工程監視:数百パラメータのリアルタイム解析

- 品質管理:複合的異常パターンの自動検出

グローバル市場展開でのAI開発の競争優位性

日本の医療機器メーカーがグローバル市場で競争力を維持するためには、AI技術の活用が不可欠となっています。

国産AI技術の開発により、日本固有の医療データと日本語による学習を活用した競争優位性の確立が期待されています。日本の医療現場で安心して使えるAIの実現を目指したオープンで透明性の高い医療用大規模言語モデル構築の取り組みが重要な課題となっています。

PMDAのAI医療機器に関する報告書では、AI医療機器の可塑性、予測可能性、データ品質、自律性の4つのパラメータによる評価枠組みが示されており、国際的な規制調和が重要な課題として認識されています。

次世代医療機器開発におけるAI技術の展望

2025年は「AIエージェント元年」とも呼ばれ、自律的に判断し業務を遂行するAIエージェントの進化が急速に進んでいます。

医療機器開発においても、AIエージェントが設計プロセスの自動化や最適化を担う時代が到来しており、従来の人手による開発プロセスが大幅に変革されています。特に、Claude MCPやChatGPT o1 Proモードなどの最新技術により、会食の予約やデータベース操作などの日常業務の自動化が現実味を帯びており、医療機器開発プロセスにおいても同様の自動化が期待されています。

AMED医薬品等規制調和・評価研究事業では、「AIを利用した医療機器プログラムの市販後学習時の性能評価に資する研究」が進行中であり、性能評価プロセスの妥当性判断に必要な留意点の検討が行われています。

自律的判断能力を持つAIエージェントが医療機器の設計プロセスを自動化し、開発効率を飛躍的に向上させる

リアルワールドデータを活用した継続的な性能改善により、医療機器の価値を持続的に向上させる

GMLP(Good Machine Learning Practice)などの国際基準により、グローバル展開が加速する

AIの導入は、医療機器の設計から市販後監視に至るまでのプロセス全体に変革をもたらしています。

近年では、異常検知や設計自動化といった領域でAIエージェントの実用性が急速に高まっています。

IEC 62366開発×AIに関してよくある質問

AI搭載医療機器のユーザビリティ評価は従来と何が違いますか?

AI搭載医療機器のユーザビリティ評価では、従来の機械的な操作性評価に加えて、AIの判断プロセスの理解可能性と予測可能性が重要な評価項目となります。

PMDAの最新ガイドラインでは、AI技術の可塑性、予測可能性、データ品質、自律性の4つのパラメータによる評価が求められており、特にユーザーがAIの提案を適切に理解し、最終判断に活用できるかが重要視されています。また、AIの学習データセットや性能評価指標の透明性も、ユーザビリティ評価の新たな要素として加わっています。市販後の性能変化に対応するため、継続的な評価プロセスの確立も必要となります。

IEC 62366-1:2015/AMD1:2020でAI開発に追加された要件はありますか?

IEC 62366-1:2015/AMD1:2020では、AI特有の要件として明示的に追加された項目はありませんが、既存の要求事項をAI技術に適用する際の解釈が重要となります。

特に、使用関連仕様の作成において、AIアルゴリズムの動作範囲と制限事項を明確に定義することが求められており、ユーザビリティエンジニアリングファイルにはAI特有の情報を含める必要があります。PMDAは、これらの情報がユーザーの適切な機器使用を支援するために不可欠であると強調しています。また、基本要件基準の改正により、2024年4月以降はサイバーセキュリティ対応状況の確認が必須化されました。

AIアルゴリズムの複雑性をユーザーにどう説明すべきですか?

AIアルゴリズムの複雑性をユーザーに説明する際は、段階的な情報開示システムの実装が効果的です。

基本的な判断結果から詳細な分析データまで、ユーザーのニーズと専門知識レベルに応じて情報の詳細度を調整できるインターフェースを設計することが重要です。説明可能AI(XAI)技術を活用し、視覚的な表現手法(注目領域のハイライト表示、類似症例の提示など)により、AIの判断根拠を直感的に理解できるようにすることが推奨されています。

総務省のAI利活用原則では、透明性の原則とアカウンタビリティの原則が重要な要素として位置づけられています。

ユーザビリティエンジニアリングファイルにAI特有の記述は必要ですか?

AI医療機器のユーザビリティエンジニアリングファイルには、従来の要求事項に加えて、AI特有の項目を含める必要があります。

具体的には、アルゴリズムの学習データセット、性能評価指標、予期される動作範囲、制限事項の詳細な記述が求められます。また、AIの判断プロセスの透明性確保のための設計仕様や、ユーザーのAI過信・不信感を適切に管理するための対策についても記載することが重要です。

これらの情報は、規制当局の審査において重要な評価項目となっており、GMLP(Good Machine Learning Practice)の概念に基づいた品質管理体制の文書化も求められています。

AI医療機器のPMDA審査でユーザビリティ評価のポイントは何ですか?

PMDA審査におけるAI医療機器のユーザビリティ評価では、AIの判断プロセスの透明性とユーザーの理解可能性が最重要ポイントとなります。

特に、AI技術が不適切な診断決定を誘発するリスクや、過度な介入による治療機会の損失を防ぐための対策が重要視されています。また、AIの性能データと成功事例の適切な提示により、ユーザーの適度な信頼関係構築を支援する設計も評価対象となります。

継続的な市販後監視体制の確立も、審査における重要な評価項目の一つです。IDATEN(医療機器変更計画確認申請制度)を活用した市販後の性能変化への対応計画も評価されます。