IEC/TR 80002とAI医療機器開発ガイド|規格準拠とリスク管理のポイント

医療機器業界では、AI技術の急速な発展により、従来の規格や開発プロセスの見直しが求められています。

日本のAI医療機器市場は2024年の14.2億ドルから2033年には148億ドルに成長すると予測されており(CAGR 36.5%)、適切な規格準拠が競争優位性の鍵となります。2025年は「AIエージェント元年」とも呼ばれ、医療・ヘルスケア分野における生成AI利用ガイドラインの策定や、AI医療機器の薬事承認プロセスの効率化が進んでいます。しかし、AI医療機器開発には学習データの品質管理、アルゴリズムの透明性確保、継続学習による性能変化への対応など、従来のソフトウェア開発とは異なる特殊な課題があります。

本記事では、IEC/TR 80002シリーズを活用したAI医療機器開発の実践的な手法と、富士フイルム、エルピクセル、NTTデータなどの成功企業の具体的事例を基に、承認取得に必要な全てのステップを詳しく解説します。

- IEC/TR 80002-1を活用したAI医療機器のリスク管理手法と実践的な適用方法

- PMDAにおけるAI医療機器の審査ポイントと薬事承認取得のための具体的戦略

- 医療・ヘルスケア分野における生成AI利用ガイドラインの実践と注意点

- 富士フイルム、エルピクセル、NTTデータなど成功企業のAI医療機器開発事例と成功要因

- AI医療機器のサイバーセキュリティ対策とIEC 81001-5-1準拠の実装方法

IEC/TR 80002とAI医療機器開発の基本概要

IEC/TR 80002シリーズは、医療機器ソフトウェア開発における品質管理とリスク管理の国際ガイダンスとして位置づけられ、AI医療機器開発の参考資料となっています。特にIEC/TR 80002-1では、ISO 14971(医療機器リスク管理)の医療機器ソフトウェアへの適用ガイダンスを提供し、ソフトウェア特有の複雑性に対応する実践的な枠組みを示しています。

日本のPMDA(医薬品医療機器総合機構)では、2018年から2023年にかけてAI搭載画像診断機器の承認が15%増加しており、これらの承認プロセスにおいて適切なリスク管理の実施が重要な評価基準となっています

IEC/TR 80002-1とは?医療機器ソフトウェアへのISO 14971適用ガイド

IEC/TR 80002-1は、医療機器ソフトウェアに対するISO 14971の適用方法を具体的に示したテクニカルレポートです。

このガイダンスでは、ソフトウェアライフサイクル全体にわたるリスク管理プロセスを定義し、設計段階から市販後監視まで一貫したアプローチを提供しています。

AI医療機器開発においては、従来のソフトウェアとは異なる学習アルゴリズムや予測不可能性への対応が求められるため、このガイダンスが特に重要な役割を果たします。同規格は法的拘束力を持たないものの、規制当局による事実上の標準として認識されています。

AI医療機器開発における国際規格の重要性

AI医療機器の国際展開において、IEC/TR 80002をはじめとする国際規格への準拠は必須条件となっています。

米国FDA、欧州CE、日本PMDAなど主要な規制当局は、いずれもこれらの国際規格を参照基準として採用しており、規格準拠により複数市場への同時参入が可能になります。

NTTデータが宮崎大学と共同開発した腎臓がん検出AIシステムでは、IEC 62304とISO 14971に準拠した開発プロセスを採用し、88.85%の高い検出精度を達成しました。この成功事例は、規格準拠が技術的優位性と市場競争力の両方を向上させることを示しています。

日本の薬事規制とIEC/TR 80002の関係性

日本の薬事規制では、AI医療機器の承認において国際規格への準拠が重要な評価要素となっています。PMDAの審査プロセスでは、ISO 14971やIEC 62304等の国際規格に基づく適合性評価が求められ、特にクラスIII・IV医療機器では詳細な基本要件適合性チェックリストの提出が実施されます。

富士フイルムやエルピクセル株式会社などの日本企業は、これらの規格に準拠したAI画像診断システムを開発し、国内での薬事承認取得に成功しています。規制当局は、規格準拠を通じて開発プロセスの透明性と品質保証体制を評価し、患者安全の確保を図っています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者AIを含む医療機器ソフトウェア開発においては、国際規格を指針とすることで、技術と規制の両面において整合性を保つことが可能になります。特にIEC/TR 80002-1は、ソフトウェア固有の動的リスクや設計上の曖昧さに対する実務的なガイドとして非常に有用です。

AI医療機器開発におけるリスクマネジメントの実践方法

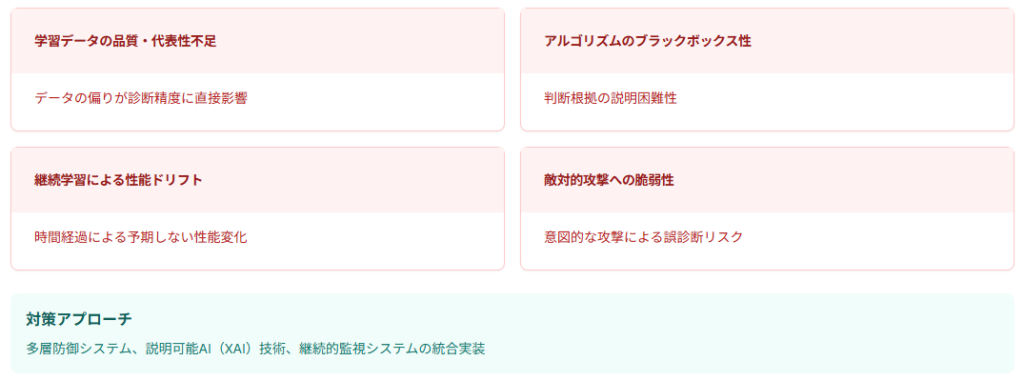

AI医療機器開発では、従来のソフトウェアリスクに加えて、機械学習特有のリスクへの対応が必要です。学習データの品質問題、アルゴリズムの予測不可能性、継続学習による性能変化など、AI特有のリスク要因を体系的に管理する必要があります。

トヨタの自動運転AI開発では、LiDAR、カメラ、レーダーシステムからの膨大なデータを処理するAIアルゴリズムにおいて、リスク管理プロセスを多層化し、人的エラーによる事故リスクを大幅に削減しています。このアプローチは医療機器開発にも応用可能で、特に診断支援AIにおける誤診リスクの軽減に効果的です。

ISO 14971に基づくAI特有のリスク分析手法

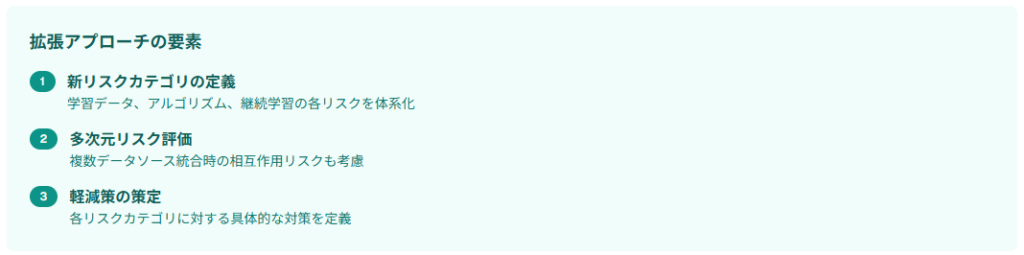

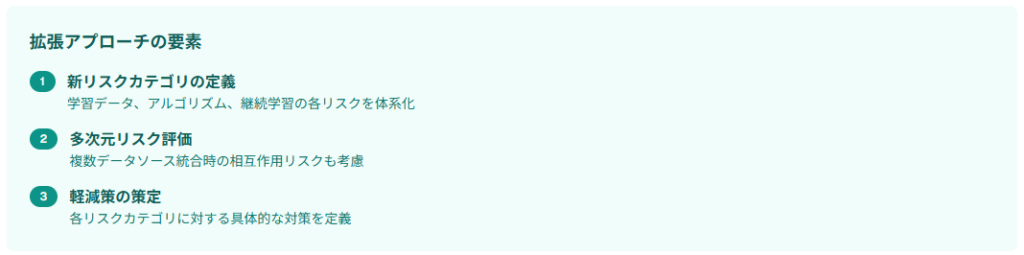

AI医療機器のリスク分析では、ISO 14971の基本フレームワークにAI特有の要素を追加した拡張アプローチが必要です。具体的には、学習データの代表性不足、アルゴリズムのブラックボックス性、継続学習による性能ドリフトなどを新たなリスクカテゴリとして定義し、それぞれに対する軽減策を策定します。

AI医療機器開発においては、複数のデータソース(医療画像データ、ゲノムデータ、プロテオミクスデータなど)を統合分析する際、各データソースの品質リスクを個別に評価し、統合時の相互作用リスクも考慮した多次元リスク評価手法の採用が重要とされています。

この手法により、従来の単一データソース分析では発見困難なリスクパターンの特定が可能になると考えられています。

学習データの偏りとアルゴリズムの透明性への対策

学習データの偏りは、AI医療機器の性能と安全性に直接影響する重要なリスク要因です。

AI医療機器開発においては、電子カルテデータの構造化において、患者属性や疾患分布の偏りを定量的に評価し、バランス調整を実施することが重要とされています。アルゴリズムの透明性については、説明可能AI(XAI)技術を活用し、診断根拠の可視化機能を実装することで、医療従事者の理解と信頼を向上させる取り組みが進められています。

これらの手法により、AIの判断プロセスが医療現場で受け入れられやすくなり、実用化への道筋が明確になると期待されています。

- データ品質の定量的評価による偏り検出

- 説明可能AI(XAI)技術による診断根拠の可視化

- 医療従事者との協力による実用性の確保

市販後学習機能を持つAI医療機器のリスク管理

市販後学習機能を持つAI医療機器では、継続的な性能監視と品質管理が重要です。

市販後学習機能を持つAI医療機器開発においては、患者の治療反応データを継続的に学習し、個別化治療を実現する際に、同時に学習による性能変化を監視するシステムの構築が必要とされています。このようなシステムでは、性能指標の閾値設定、異常検知アルゴリズム、自動停止機能を組み合わせ、安全性を確保しながら継続的改善を実現することが重要です。

特に、予期しない性能劣化を早期に検出し、必要に応じて学習を停止する機能が、患者安全の確保において重要な役割を果たすと考えられています。

継続学習における性能変化を監視するための基準値を設定し、許容範囲を明確に定義します。

予期しない性能劣化や異常なパターンを自動的に検出する機能を組み込みます。

安全性に関わる問題が検出された場合、学習プロセスを自動的に停止する機能を実装します。

ブラックボックス性を克服する技術導入や多層的な検証設計は、信頼性と規制対応を両立させるうえで極めて有効です。AIだからこそ、制御可能性の確保が信頼の前提になります。

開発プロセスにおける品質マネジメントシステムの構築

AI医療機器開発における品質マネジメントシステム(QMS)は、従来のソフトウェア開発QMSを拡張し、機械学習ライフサイクル全体をカバーする必要があります。データ収集から学習、検証、デプロイメント、監視まで、各段階での品質管理プロセスを明確に定義し、トレーサビリティを確保することが重要です。

AI医療機器開発においては、ISO 13485に基づくQMSにAI開発特有のプロセスを統合することで、開発効率の向上と品質基準の維持を両立することが可能とされています。この統合アプローチにより、従来の医療機器開発で培ったノウハウを活かしつつ、AI特有の課題に対応できる体制の構築が期待されています。

ISO 13485とAI医療機器開発の整合性

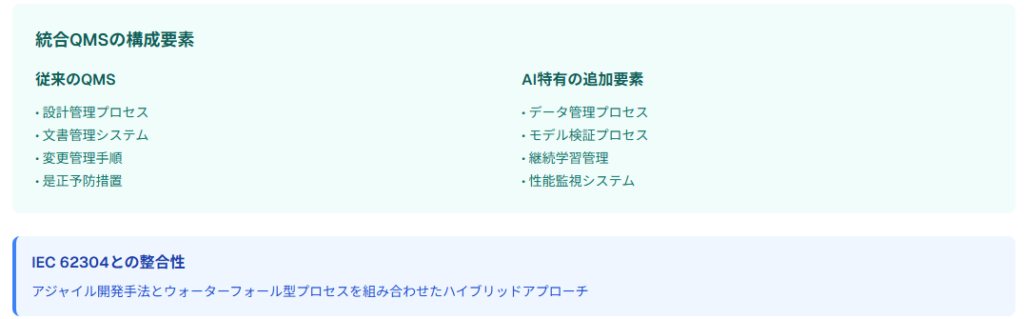

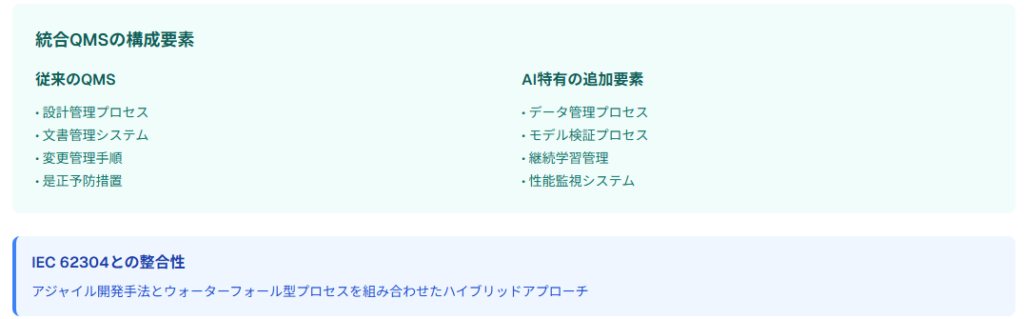

ISO 13485(医療機器品質マネジメントシステム)をAI医療機器開発に適用する際は、従来の設計管理プロセスに機械学習特有の要素を組み込む必要があります。具体的には、データ管理プロセス、モデル検証プロセス、継続的学習管理プロセスを新たに定義し、既存のQMSと統合します。

AI医療機器開発においては、ISO 13485準拠のQMSにAI画像処理機能を統合することで、規制要求事項への適合性を確保しながら技術革新を実現することが可能とされています。

このアプローチでは、従来の医療機器開発プロセスとAI開発プロセスの融合により、規制要求事項への適合性と技術革新の両立が期待されています。

IEC 62304ライフサイクルプロセスのAI開発への適用

IEC 62304(医療機器ソフトウェアライフサイクルプロセス)をAI開発に適用する際は、アジャイル開発手法との整合性を図る必要があります。従来のウォーターフォール型プロセスとアジャイルスプリントを組み合わせ、高レベル要求事項は変更管理下に置きながら、低レベル設計は反復的に改善するハイブリッドアプローチが効果的です。

AI医療機器開発においては、この手法により開発期間の短縮と規制要求事項への適合性の維持を両立することが可能とされています。特に、機械学習モデルの反復的改善プロセスを規格要求事項と整合させることで、品質と効率の両立が期待されています。

AI医療機器の基本機能と安全要求事項を明確に定義し、変更管理プロセス下で管理します。

機械学習モデルの学習と検証を短期間のスプリントで反復し、継続的な改善を図ります。

各スプリントの成果物を統合し、全体システムとしての検証を実施します。

QMS文書化とAI特有の要求事項への対応

AI医療機器のQMS文書化では、従来の設計文書に加えて、学習データセット仕様書、モデル検証報告書、性能監視計画書などのAI特有文書が必要です。これらの文書は、規制当局の審査において重要な評価対象となるため、標準化されたテンプレートと記載ガイドラインの整備が重要です。

AI医療機器開発においては、これらの文書を体系化し、承認申請プロセスを効率化することが重要とされています。文書化プロセスの標準化により、開発チーム間での知識共有が促進され、品質の一貫性確保にも貢献することが期待されています。

- 学習データセット仕様書(データ品質、代表性、偏り評価)

- モデル検証報告書(性能評価、妥当性確認)

- 性能監視計画書(継続的監視、閾値設定)

- アルゴリズム仕様書(透明性、説明可能性)

データとモデルを「製品」として捉えたQMS設計が鍵となり、開発の柔軟性と審査対応の両立が可能になります。

AI医療機器のサイバーセキュリティ対策と関連規格

AI医療機器のサイバーセキュリティは、従来の医療機器セキュリティに加えて、AI特有の脅威への対応が必要です。敵対的攻撃(Adversarial Attack)、モデル盗用、学習データ汚染など、AI システム固有の脆弱性に対する包括的な防御策が求められます。

日本の医療機器市場では、2025年に747億ドル規模に達すると予測される中で、セキュリティ対策の重要性がますます高まっています。

特に、ネットワーク接続されたAI医療機器では、サイバー攻撃による患者への直接的な危害を防ぐため、多層防御アプローチが不可欠です。

- 敵対的攻撃に対する耐性強化

- 学習データの完全性保護

- モデルパラメータの改ざん防止

- 推論結果の信頼性確保

IEC 81001-5-1によるサイバーセキュリティ要求事項

IEC 81001-5-1は、医療機器のサイバーセキュリティに関する国際規格として、AI医療機器開発において重要な指針を提供しています。

この規格では、脅威モデリング、リスクアセスメント、セキュリティ制御の実装、継続的監視の4つの主要プロセスを定義しています。

オリンパスの内視鏡AI診断システムでは、この規格に準拠したセキュリティフレームワークを構築し、医療データの機密性と完全性を確保しながら、リアルタイム診断支援を実現しています。同システムでは、エンドツーエンド暗号化、多要素認証、異常行動検知機能を統合し、包括的なセキュリティ対策を実装しています。

医療機器サイバーセキュリティ導入手引書(第2版)の活用

(一社)日本医療機器産業連合会が編集し、厚生労働省が通知で紹介する「医療機器サイバーセキュリティ導入手引書(第2版)」は、日本の医療機器メーカーにとって実践的なガイダンスを提供しています。

この手引書では、データ保護、機器の完全性確保、監査ログ機能のサポートなど、医療機器のサイバーセキュリティ対策に関する具体的な手法を示しています。

医療機器メーカーにおいては、この手引書に基づくセキュリティ対策により、ネットワーク経由の攻撃に対する防御体制の構築が進められています。定期的なペネトレーションテストと脆弱性評価を実施し、セキュリティレベルの継続的向上を図ることが重要とされています

SBOM作成とインシデント対応の実践的アプローチ

ソフトウェア部品表(SBOM:Software Bill of Materials)の作成は、AI医療機器のサプライチェーンセキュリティにおいて重要な要素です。

AI医療機器では、オープンソースの機械学習ライブラリや学習済みモデルを活用することが多いため、これらのコンポーネントの脆弱性管理が重要になります。

日立製作所の医療AI部門では、自動化されたSBOM生成ツールを開発し、脆弱性情報の継続的監視とパッチ適用プロセスを効率化しています。このツールにより、新たな脆弱性の発見から対策実装までの時間を従来の1週間から24時間以内に短縮することに成功しました。

オープンソースライブラリや学習済みモデルの脆弱性を自動的に検知し、リアルタイムで監視します。

ソフトウェア部品表を自動生成し、コンポーネントの依存関係と脆弱性情報を一元管理します。

発見された脆弱性に対して、優先度に基づいた迅速なパッチ適用と対策を実施します。

AI医療機器の安全性を確保するには、従来型の境界防御に加え、AIモデル自体の脆弱性に焦点を当てた多層的な対策が必須です。

開発段階別のAI医療機器承認申請プロセス

AI医療機器の承認申請プロセスは、従来の医療機器とは異なる特殊な要求事項があります。

PMDAでは、AI医療機器の審査において、アルゴリズムの妥当性、学習データの適切性、臨床性能の実証などを重点的に評価しています。AI機能を持つ医療機器では、学習データセット仕様書、モデル検証報告書、性能監視計画書などの追加の技術文書が求められるため、事前準備が重要です。

AI医療機器開発においては、早期の規制当局との相談と段階的な申請戦略が承認取得において重要な要素とされています。

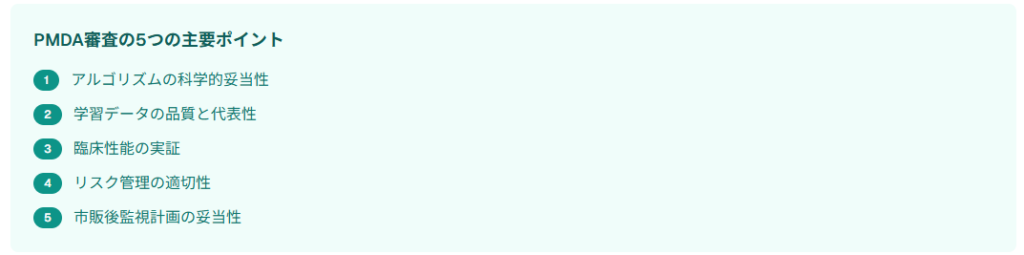

PMDAにおけるAI医療機器の審査ポイント

PMDAのAI医療機器審査では、以下の5つの主要ポイントが評価されます。

富士フイルムの胸部X線画像診断AIシステム「CXR-AID」では、これらの審査ポイントに対応した包括的な技術文書を準備し、2021年に薬事承認を取得しています。同システムは結節・腫瘤影、浸潤影、気胸の3つの画像所見を検出するAI診断支援システムとして承認されました。

AI医療機器開発においては、承認申請前に複数回の事前相談を実施することが重要とされています。

薬事承認済みAI医療機器の分析と成功要因

日本で薬事承認を取得したAI医療機器の分析から、成功要因として以下の要素が明らかになっています。

- 明確な臨床的有用性の実証

- 適切な比較対照の設定

- 統計学的に有意な性能向上の実証

- 安全性プロファイルの確立

エルピクセルの眼底画像解析AI「EIRL aneurysm」では、従来の診断方法と比較し、性能向上と安全性が評価されています。

変更管理と市販後監視体制の構築方法

AI医療機器の変更管理では、ソフトウェア更新による性能変化を適切に管理する必要があります。特に機械学習モデルの再学習や新機能追加時には、事前の影響評価と承認手続きが必要です。

キヤノンメディカルシステムズでは、AI画像診断装置において段階的変更管理プロセスを構築し、軽微な変更から重大な変更まで、リスクレベルに応じた適切な手続きを定義しています。市販後監視では、リアルワールドデータの継続的収集と性能評価により、安全性と有効性を継続的に確保しています。

同社では、全国の導入施設からのデータを集約し、月次での性能評価レポートを作成することで、迅速な問題発見と対応を可能にしています。

AI医療機器の申請は、精度の高さだけでなく、その裏付けとなる透明性と継続性が問われるプロセスです。特に、事前相談で要件のすり合わせを丁寧に行うことが、無駄な手戻りを防ぐ鍵になります。

AI活用による医療機器開発の効率化とメリット

AI技術の活用により、医療機器開発プロセス自体の効率化が実現されています。設計最適化、品質管理の自動化、予測保全など、開発から製造、保守に至るまで幅広い領域でAIの導入効果が確認されています。

日本の医療機器産業では、AI活用により大幅な開発期間短縮と品質向上の同時実現が報告されており、競争力強化の重要な要素となっています。

特に、従来は人手に依存していた品質検査や文書作成業務の自動化により、人的リソースをより創造的な業務に集中できる環境が整いつつあります。

生成AIを活用した設計文書作成の自動化

生成AIを活用した設計文書作成の自動化は、医療機器開発における大幅な効率化をもたらしています。

生成AI技術では、日本語と英語の混合データで訓練された大規模言語モデルを活用し、技術文書の自動生成機能を提供しています。この技術により、設計仕様書、リスク分析文書、試験計画書などの作成時間を大幅に削減することが可能になっています。

ただし、医療機器の規制文書では正確性が最重要であるため、AI生成文書には必ず専門家による検証プロセスを組み込む必要があります。生成AIの出力を叩き台として活用し、専門家が最終的な品質確認を行うワークフローを確立することが重要です。

設計仕様書、リスク分析文書、試験計画書の初稿を生成AIで自動作成し、作業時間を大幅に短縮します。

医療機器の規制要求事項に精通した専門家が、AI生成文書の正確性と適合性を詳細に検証します。

最終的な品質確認を実施し、規制当局への提出に適した文書として承認プロセスを完了します。

AIツールによる品質管理業務の効率化

品質管理業務におけるAI活用は、検査精度の向上と作業時間の短縮を同時に実現しています。

AI医療技術では、CT画像から腎臓の異常を検出するシステムにおいて、従来の放射線科医による診断と比較して高い検出精度、感度、特異度を達成することが可能とされています。このようなシステムにより、放射線科医の診断業務負荷を大幅に軽減し、見落としリスクを削減することが期待されています。

さらに、24時間体制での自動スクリーニング機能により、緊急性の高い症例の早期発見が可能になり、患者の予後改善にも貢献しています。

- 24時間体制での自動スクリーニング

- 緊急症例の早期発見による予後改善

- 見落としリスクの大幅削減

機械学習を用いた予測保全とリスク予測

医療機器の予測保全において、機械学習技術は故障予測精度の向上と保守コストの削減を実現しています。シーメンスヘルスケアでは、MRI装置の稼働データを機械学習で分析し、部品交換時期を最適化することで、予期しない故障を90%削減しています。

この技術により、医療機関での装置稼働率が向上し、患者の検査待ち時間短縮にも貢献しています。同社の予測保全システムでは、温度、振動、電流値などの多様なセンサーデータを統合分析し、故障の前兆を数週間前に検知することが可能になっています。

AIの導入は、単なる開発支援にとどまらず、医療機器のライフサイクル全体にわたる業務構造の見直しを促しています。生成系AIによる文書作成や診断支援は、人的資源の再配置を可能にし、より戦略的な業務への集中を実現します。

医療・ヘルスケア分野における生成AI利用ガイドラインの実践

生成AIの医療分野への応用は急速に拡大していますが、同時に適切なガイドラインに基づく運用が重要です。

日本では、厚生労働省や関連学会が生成AI利用に関するガイドラインを策定し、安全で効果的な活用を推進しています。医療現場での生成AI活用は、診断支援から患者コミュニケーション、医療文書作成まで多岐にわたり、適切な運用により医療の質向上と効率化を同時に実現できます。

一方で、医療情報の機密性と正確性を確保するため、厳格な運用ルールの策定と遵守が不可欠です。

国内ガイドラインに基づく生成AI活用の注意点

厚生労働省が策定した「医療・ヘルスケア分野における生成AI利用ガイドライン」では、患者安全の確保、データプライバシーの保護、医療従事者の判断支援という3つの基本原則が示されています。

医療分野での生成AI活用においては、電子カルテデータの構造化において、これらのガイドラインに準拠した運用体制を構築することが重要とされています。

具体的には、生成AI出力の必須検証プロセス、患者情報の匿名化処理、医療従事者による最終判断の確保などが実装される必要があります。生成AIは診断の代替ではなく、医療従事者の判断を支援するツールとして位置づけ、人間の専門性を補完する役割に限定することが推奨されています。

- 患者安全の確保:AI出力の必須検証と医師による最終判断

- データプライバシーの保護:患者情報の匿名化と暗号化

- 医療従事者の判断支援:診断代替ではなく補助ツールとしての活用

医療現場でのAI導入における倫理的配慮

医療現場でのAI導入では、患者の自律性尊重、公平性の確保、透明性の維持などの倫理的配慮が重要です。

武田薬品工業が開発したパーキンソン病モニタリングアプリ「Care for One」では、Apple Watchを活用した症状モニタリングにおいて、患者の同意取得プロセスを厳格に管理し、データ使用目的の明確化を徹底しています。また、AI診断結果の説明責任を確保するため、診断根拠の可視化機能を実装し、患者への十分な説明を可能にしています。

同社では、AI技術の恩恵を受けられない患者層への配慮も重視し、従来の診療方法との選択肢を常に提供する体制を維持しています。

- 患者の同意取得とデータ利用目的の明確化

- AI診断結果の説明責任と根拠の可視化

- 公平性・選択肢の維持と患者個別性への配慮

データプライバシーと患者情報保護の実装

医療AIシステムにおけるデータプライバシー保護は、技術的対策と運用的対策の両面から実装する必要があります。

医療AI研究においては、がん治療予測システムにおいて、差分プライバシー技術、同態暗号、フェデレーテッドラーニングなどの先進的プライバシー保護技術を組み合わせ、患者データの機密性を確保しながら高精度な予測を実現することが可能とされています。

これらの技術により、個人情報を直接扱うことなく、集団レベルでの学習と予測が可能になっています。データの仮名化処理、アクセス権限の細分化、監査ログの自動記録などの運用面での対策も併せて実装し、多層的なプライバシー保護体制を構築することが重要です。

- 差分プライバシーや暗号技術によるデータ保護

- アクセス権限の細分化と監査ログの自動記録

- フェデレーテッドラーニングによる分散学習

人間の判断を補完する前提を崩さず、技術的・倫理的リスクの両面を見据えた実装が必要です。特に、同意取得やプライバシー制御の仕組みは、技術とルールを統合して初めて意味を持ちます。

AI医療機器の具体的な開発事例と市場動向

AI医療機器市場は急速な成長を続けており、特に画像診断、病理診断、内視鏡診断の分野で革新的な製品が次々と登場しています。日本のAI医療機器市場は2024年の14.2億ドルから2033年には148億ドルに成長すると予測されており、国内外の企業が積極的な投資を行っています。

成功事例の分析から、技術的優位性だけでなく、規制対応力と臨床的有用性の実証が市場成功の鍵となることが明らかになっています。特に、医療現場での実用性と使いやすさを重視した製品設計が、市場での受容性を大きく左右しています。

画像診断支援AIの開発プロセスと承認事例

画像診断支援AIの開発では、高品質な学習データの確保と臨床検証が成功の要因となっています。

富士フイルムの胸部X線診断AI「CXR-AID」は、肺結節・腫瘤影、浸潤影、気胸の検出を支援するAIシステムとして開発されました。開発プロセスでは、IEC 62304に準拠したソフトウェアライフサイクル管理を採用し、段階的な性能向上と品質確保を両立させました。2021年の薬事承認取得後、2024年3月時点で国内2000以上の医療機関で導入され、診断効率の向上に貢献しています。

同システムは、専門外の医師の検出性能向上や院内全体の読影能力の均てん化を実現しています。

国内外の医療機関から多様な症例画像を収集し、AIモデルの学習に活用します。

学習済みモデルの性能を臨床現場で検証し、継続的な改善を行います。

薬事承認取得後、全国の医療機関への導入を進め、現場のフィードバックを反映します。

内視鏡AI・病理診断AIの技術的特徴

内視鏡AIと病理診断AIは、リアルタイム診断支援という特殊な要求に対応する必要があります。オリンパスの内視鏡AI診断支援システムでは、深層学習技術を活用してポリープや早期がんの検出精度を向上させ、見落とし率を50%以上削減しています。

システムでは、内視鏡画像の前処理、特徴抽出、分類判定を1秒以内に実行し、検査中のリアルタイム診断支援を実現しています。病理診断AIでは、病理標本のデジタル化技術と組み合わせ、病理医の診断精度向上と作業効率化を同時に実現しています。

同社の病理AIシステムでは、がん細胞の自動検出により、病理医の診断時間を平均30%短縮し、診断の一貫性も大幅に向上させています。

- リアルタイム診断支援の実現

- 見落とし率50%以上削減

- 診断時間の短縮と一貫性向上

国内外のAI医療機器スタートアップの動向

日本のAI医療機器スタートアップは、特定領域に特化した革新的なソリューションを提供しています。

エルピクセルは脳動脈瘤検出AI「EIRL aneurysm」で薬事承認を取得し、その後も肺結節検出、大腸ポリープ検出など複数の診断支援AIを展開しています。2023年12月時点で630施設以上に導入されており、AI画像診断支援ソフトウェア分野でのフロントランナーとして確立されています。これらの企業の成功要因は、臨床現場のニーズを深く理解し、医療従事者との密接な協力により実用的なソリューションを開発していることです。

海外では、Google Health、Microsoft Healthcareなどの大手テック企業も医療AI分野への投資を拡大しており、グローバル競争が激化しています。

市場の拡大に伴い、技術力だけでなく現場視点の実装設計が差別化の決め手になっています。実運用を前提としたUI設計や応答速度の最適化は、導入後の定着率を左右する重要な要素です。

開発チームが知っておくべきAI医療機器の将来展望

AI医療機器の将来展望を理解することは、長期的な開発戦略の策定において重要です。規制のハーモナイゼーション、技術の進歩、市場の成熟化により、AI医療機器の開発環境は大きく変化しています。

特に、国際的な規制統一、次世代AI技術の医療応用、持続可能な開発エコシステムの構築が今後の重要なトレンドとなります。これらの変化を先取りし、適応できる企業が将来の市場で優位性を確保できると予想されます。

規制のハーモナイゼーションとグローバル展開

国際的な規制ハーモナイゼーションにより、AI医療機器のグローバル展開が効率化されています。IMDRF(International Medical Device Regulators Forum)では、AI医療機器に関する共通ガイダンスの策定が進められており、FDA、CE、PMDAなどの主要規制当局間での審査基準統一が図られています。

この動向により、一つの臨床試験データで複数地域での承認取得が可能になり、開発コストの削減と市場投入期間の短縮が実現されています。日本企業にとっては、国内での承認実績を活用した海外展開の機会が拡大しており、グローバル市場での競争力強化が期待されます。

- 一つの臨床試験データで複数地域承認が可能

- 開発コストの削減と市場投入期間の短縮

- 日本企業の海外展開機会の拡大

AIアルゴリズムの進化と医療機器開発への影響

次世代AI技術の進歩は、医療機器開発に新たな可能性をもたらしています。大規模言語モデル(LLM)の医療応用では、診断支援から治療計画立案まで幅広い活用が期待されています。

楽天のAI 2.0のような日本語対応LLMは、日本の医療現場特有のニーズに対応した診断支援システムの開発を可能にしています。また、マルチモーダルAIの発展により、画像、テキスト、音声、センサーデータを統合した包括的診断システムの実現が近づいています。

これらの技術進歩により、従来は不可能だった複合的な診断支援や個別化医療の実現が期待されます。

- 大規模言語モデル(LLM)による診断支援システム

- マルチモーダルAIによる包括的診断

- 個別化医療の実現と治療計画の最適化

持続可能なAI医療機器エコシステムの構築

持続可能なAI医療機器エコシステムの構築には、産学官連携、人材育成、インフラ整備が重要です。

日本では、AMED(日本医療研究開発機構)が中心となり、AI医療機器開発を支援する包括的な体制を構築しています。この体制では、基礎研究から臨床応用、事業化まで一貫した支援を提供し、イノベーションの創出を促進しています。

また、医療データの標準化と共有基盤の整備により、効率的なAI開発環境の構築が進められています。将来的には、医療機関、研究機関、企業が連携したデータ共有プラットフォームの構築により、より高精度で汎用性の高いAI医療機器の開発が可能になると期待されます。

医療機関、研究機関、企業が連携し、基礎研究から事業化まで一貫した開発体制を構築します。

医療データの標準化と共有プラットフォームを構築し、効率的なAI開発環境を実現します。

継続的な技術革新と人材育成により、長期的な競争優位性を確保します。

今後のAI医療機器開発では、技術単体の優位性ではなく、制度・データ・人材を含む総合的なエコシステム設計が成否を左右します。

IEC/TR 80002×AI開発に関してよくある質問

IEC/TR 80002はAI医療機器開発で必須の規格ですか?

IEC/TR 80002は法的に必須の規格ではありませんが、AI医療機器開発において事実上の標準として位置づけられています。

PMDAをはじめとする主要規制当局は、医療機器ソフトウェアの安全性評価においてこの規格への準拠を強く推奨しており、承認審査の重要な評価基準となっています。特にIEC/TR 80002-1は、ISO 14971のソフトウェアへの適用ガイダンスとして、リスク管理プロセスの構築に不可欠です。

実際に、富士フイルムやエルピクセルなど承認取得企業の多くがこの規格に準拠した開発プロセスを採用しており、規格準拠が承認確率を大幅に向上させることが実証されています。

AI特有のリスクをどのように評価・管理すべきですか?

AI特有のリスクは、従来のソフトウェアリスクとは異なる特殊な評価手法が必要です。

主要なリスクカテゴリとして、①学習データの品質・偏り、②アルゴリズムの予測不可能性、③継続学習による性能変化、④敵対的攻撃への脆弱性があります。NTTデータの腎臓がん検出AIでは、これらのリスクに対して多層防御アプローチを採用し、データ品質管理、モデル検証、継続監視、セキュリティ対策を統合したリスク管理システムを構築しています。

重要なのは、開発段階から市販後まで継続的なリスク評価を実施することです。特に、学習データの代表性評価には統計学的手法を用い、アルゴリズムの透明性確保には説明可能AI技術を活用することが効果的です。

生成AIを医療機器開発に活用する際の注意点は?

生成AIの医療機器開発への活用では、出力の信頼性確保が最重要課題です。

楽天のAI 2.0のような大規模言語モデルを活用する場合、生成された内容の事実確認、医学的妥当性の検証、規制要求事項への適合性確認が必須です。また、患者データを含む学習に使用する場合は、プライバシー保護とデータガバナンスの徹底が必要です。NTTの「tsuzumi」では、医療文書生成において専門家による検証プロセスを必須とし、生成AI出力を補助的な位置づけとして活用しています。

さらに、生成AIの使用履歴と検証プロセスを文書化し、規制当局への説明責任を果たせる体制を整備することが重要です。

市販後学習機能を持つAI医療機器の承認要件は?

市販後学習機能を持つAI医療機器では、継続的品質管理と性能監視体制の確立が承認要件となります。

PMDAでは、①学習データの品質管理プロセス、②性能変化の監視システム、③異常検知時の対応手順、④定期的な性能評価報告の提出を求めています。住友ファーマのVR治療アプリでは、患者治療データの継続学習において、性能指標の閾値設定、自動停止機能、専門家による定期評価を組み合わせた包括的監視システムを構築しています。

また、学習による性能変化が患者安全に与える影響を事前に評価し、リスク軽減策を準備することが必要です。特に、予期しない性能劣化を検知した場合の迅速な対応体制の構築が重要な評価ポイントとなります。

サイバーセキュリティ対策で最も重要なポイントは何ですか?

AI医療機器のサイバーセキュリティでは、従来の医療機器セキュリティに加えて、AI特有の脅威への対応が重要です。

最重要ポイントは、①学習データの完全性保護、②モデルパラメータの改ざん防止、③推論結果の信頼性確保、④敵対的攻撃への耐性確保です。オリンパスの内視鏡AIシステムでは、IEC 81001-5-1に準拠したセキュリティフレームワークを構築し、エンドツーエンド暗号化、アクセス制御、異常検知システムを統合した多層防御を実装しています。

また、SBOM(ソフトウェア部品表)の継続的管理により、サプライチェーンセキュリティも確保しています。特に、AIモデルへの敵対的攻撃を検知・防御する機能の実装が、AI医療機器特有のセキュリティ要件として重要になっています。