ISO/IEEE 11073開発でAI活用を実現するメリットと効率化戦略【医療DX推進】

ISO/IEEE 11073規格は、医療機器間のデータ通信を標準化する国際規格として、現代の医療DXにおいて重要な役割を担っています。特にAI技術との組み合わせにより、医療システムの開発効率化と業務効率化が大幅に向上しています。

東京女子医科大学を中心とするスマート治療室(SCOT)プロジェクトやドイツのOR.NETプロジェクトでは、IEEE 11073 SDC通信プロトコルを基盤とした手術支援システムの開発が進められており、AI技術を活用した医療機器の相互運用性向上に成功しています。

2024年9月に公開されたISO/IEEE 11073-10471:2024では、独立生活活動ハブとマネージャー間の通信について、プラグアンドプレイ相互運用性を可能にする規範的定義が確立され、転倒センサーや動きセンサーなど9種類のバイナリセンサーからの情報を正規化できるようになりました。

本記事では、ISO/IEEE 11073開発におけるAI活用の具体的なメリットと実践的な効率化戦略について、最新の事例とデータを基に詳しく解説します。

- ISO/IEEE 11073規格とContinua Design Guidelinesの基礎知識と医療機器通信における役割

- 医療機器開発におけるAI活用による工数削減効果と具体的な効率化手法

- スマート治療室(SCOT)プロジェクトやOR.NETプロジェクトなど国内外の実際の活用事例と成果

- PHRシステム開発とデータ標準化がもたらすAI学習用データセット構築の効率化メリット

- 最新版ISO/IEEE 11073-10471規格の新機能と段階的導入アプローチの実践方法

ISO/IEEE 11073開発とAI活用の基礎知識

ISO/IEEE 11073規格の概要と医療機器通信における役割

ISO/IEEE 11073は、パーソナルヘルスデバイス(PHD)と医療情報システム間の相互運用性を実現する国際規格です。血圧計、血糖値測定器、体重計などの家庭用医療機器から病院の大型医療機器まで、メーカーを問わず統一されたプロトコルでデータ通信が可能になります。

ユビキタスAI社が提供するHealth@Homeソリューションでは、ISO/IEEE 11073-20601に準拠したエージェント・マネージャにより、煩雑なプロトコル処理をアプリケーション側で意識する必要がなくなり、開発工数の大幅削減を実現しています。この規格により、医療機器開発における通信処理の複雑さが軽減され、開発者はアプリケーションのコア機能に集中できます。

パーソナルヘルスデバイス(PHD)通信の重要性

パーソナルヘルスデバイス通信は、個人の健康データを継続的に収集・管理するPHRシステムの基盤となる技術です。

経済産業省の令和4年度報告書によると、民間PHRサービスの普及により、個人の健康管理データの活用が加速しており、ISO/IEEE 11073規格の重要性が高まっています。ウェアラブルデバイスから収集される生体データの品質と信頼性が向上し、AI学習用データセットの構築が効率化されています。

標準化されたデータフォーマットにより、異なるメーカーのデバイス間でのシームレスなデータ交換が実現されます。

Continua Design Guidelinesとの関連性

Continua Design Guidelinesは、ISO/IEEE 11073規格を中核とする医療機器相互運用性のガイドラインです。このガイドラインに準拠することで、異なるメーカーの医療機器間でのシームレスなデータ交換が実現されます。

ユビキタスAI社のHealth@Home Hubは、Continua規格に完全準拠しており、開発者がガイドラインの詳細を意識することなく、簡単なAPI構造でアプリケーション開発が可能になっています。この標準化により、医療機器の相互運用性が向上し、システム統合のコストと時間が削減されます。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者ユビキタスAI社の抽象化レイヤーは、実装負荷を下げ、開発側が本質的なUXや機能に集中できる設計思想を体現しています。

ウェアラブル等から得られるデータの標準化は、AIモデルの精度向上と再利用性においても大きな利点があります。

ISO/IEEE 11073開発におけるAI活用のメリット

開発工数削減と標準化による効率化

ISO/IEEE 11073規格の採用により、医療機器開発における通信プロトコルの実装工数が大幅に削減されます。

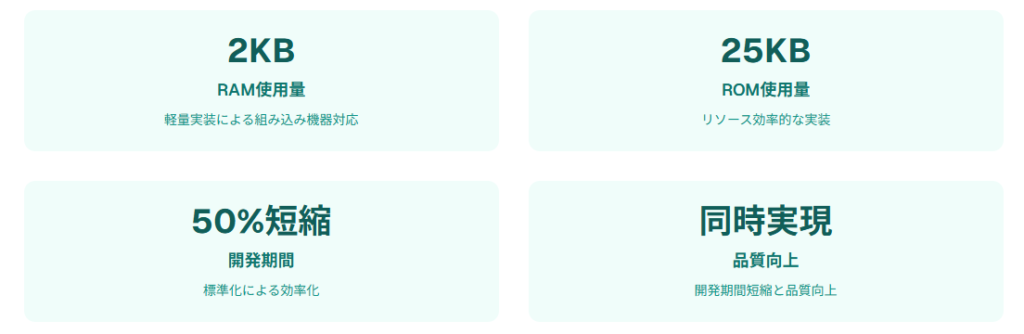

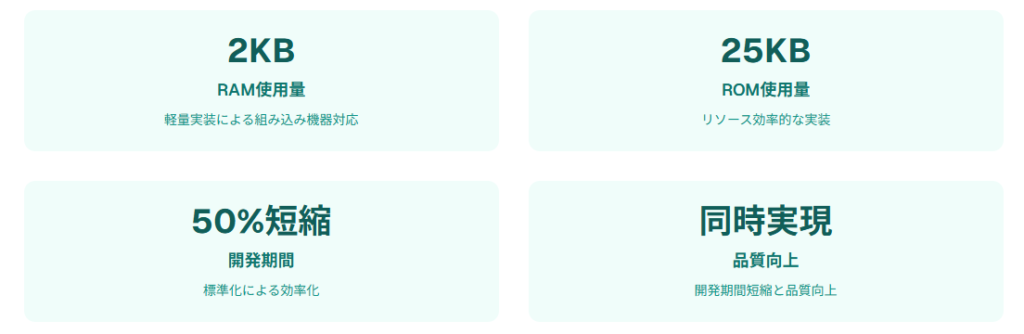

ユビキタスAI社のHealth@Home Deviceライブラリでは、わずか2KBのRAMと25KBのROMで動作する軽量な実装により、組み込み機器での開発効率が向上しています。標準化されたプロトコルにより、開発者は通信処理の詳細を意識することなく、アプリケーションのコア機能開発に集中できるため、開発期間の短縮と品質向上が同時に実現されています。

この効率化により、市場投入までの時間が短縮され、競争優位性の確保につながります。

- 通信プロトコル実装工数の大幅削減

- 軽量実装による組み込み機器対応(RAM:2KB、ROM:25KB)

- 開発期間短縮と品質向上の同時実現

- 市場投入時間の短縮による競争優位性確保

医療システムのオープンインテグレーション実現

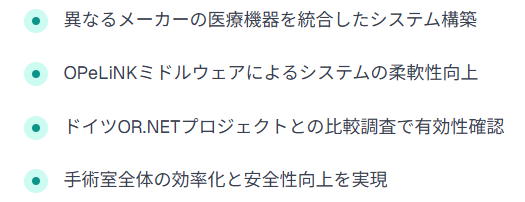

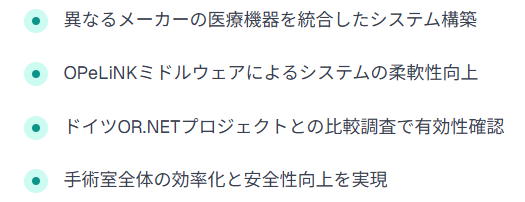

スマート治療室(SCOT)プロジェクトでは、ISO/IEEE 11073規格を基盤としたオープンインテグレーションにより、異なるメーカーの医療機器を統合したシステム構築が可能になっています。

東京女子医科大学の研究では、OPeLiNKミドルウェアを介して医療機器とアプリケーションを分離することで、システムの柔軟性と拡張性が大幅に向上しました。

ドイツのOR.NETプロジェクトとの比較調査でも、IEEE 11073 SDC通信プロトコルがシステムアーキテクチャの重要な動作原理を担っていることが確認されています。この統合により、手術室全体の効率化と安全性向上が実現されています。

PHRシステム開発への貢献と相互運用性向上

個人健康記録(PHR)システムの開発において、ISO/IEEE 11073規格は複数のデバイスからのデータ統合を効率化します。

経済産業省の調査では、TIS株式会社、テルモ株式会社など主要企業がPHRサービス開発に参画しており、標準化された通信プロトコルの重要性が高まっています。相互運用性の向上により、患者の健康データを継続的に追跡し、AI分析による個別化医療の実現が可能になっています。

統一されたデータフォーマットにより、医療機関間でのデータ共有も円滑に行われます。

組み込み制約下でも機能する軽量な規格対応は、PHDの普及において技術的ハードルを大きく下げています。

通信層の抽象化により、医療アプリ開発はUX重視へと軸足を移せるようになり、差別化もしやすくなりました。

AI活用による医療機器開発の効率化手法

AI設計支援ツールによるプロトタイピング迅速化

医療機器開発におけるプロトタイピング段階では、AI設計支援ツールの活用により開発速度が大幅に向上しています。

NECの社内実験では、生成AIの活用により資料作成時間を50%削減し、システム開発工数を80%削減することに成功しました(出典:NEC公式発表、2023年)。ISO/IEEE 11073規格は医療機器の相互運用性向上において重要な役割を担っており、標準化された通信により開発効率化に貢献しています。

オリンパス株式会社では、内視鏡診断支援AI開発において、W&Bプラットフォームを活用することで、開発プロセスの可視化と効率化を実現しています(出典:Fully Connected Tokyo 2024講演)。

自動テストとエラー検出システムの導入

スマート治療室(SCOT)プロジェクトでは、SCOTシミュレータの開発により、医療機器の接続試験を自動化しています。このシミュレータは、OPeLiNKを境にアプリ側とデバイス側に分割され、デバイスデータの評価や異常データの再現が可能です。

AI技術を活用した自動テストシステムにより、従来の手動テストでは発見困難なエラーパターンの検出が可能になり、医療機器の安全性向上に貢献しています。

国際医療福祉大学三田病院では、AIを用いたホルター心電図自動解析装置の開発を行っています(出典:国際医療福祉大学公式発表)。

データ分析による設計最適化プロセス

医療機器開発において、収集されるデータの分析により設計の最適化が進められています。

NECの「異種混合学習」技術では、複雑なデータから正確なパターンを見つけ出し、人間が試行錯誤するには複雑すぎる場合でも精度の高い予測が可能になっています。ISO/IEEE 11073規格により標準化されたデータフォーマットは、医療機器間の相互運用性を向上させ、データ連携の効率化に貢献しています。

東京大学医学部附属病院では、心電図データから心疾患を検知するAI開発において、単一誘導心電図データから心不全の重症度を91.6%の精度で分類できる診断支援システムを構築しています(出典:東京大学医学部附属病院プレスリリース)。

生成AIや自動化技術の導入は、試作段階のボトルネックを解消し、設計サイクルの高速化に大きく貢献しています。

W&BのようなMLOps基盤は、実験の再現性と管理性を高め、信頼性ある医療AI開発を下支えしています。

医療AI開発におけるISO/IEEE 11073の重要性

AI学習用データ収集の基盤としての役割

高品質な医療AIの開発には、多様な医療機器から安定的にデータを収集する基盤が不可欠です。ISO/IEEE 11073規格により標準化されたデータフォーマットは、異なるメーカーの医療機器間での相互運用性を向上させ、データ連携の効率化を実現します。

医療AI開発において膨大な量のデータが必要であり、既存の医療機関データの利活用が重要な課題となっています。

NECの異種混合学習技術は、多種多様なデータから精度の高い規則性を自動で発見し、複雑な予測についても高精度な結果を得ることができる技術として、医療分野での活用が期待されています。

ISO/IEEE 11073規格により、異なるメーカーの医療機器間での相互運用性を向上させ、データ連携の効率化を実現します。

医療AI分野では、多様なデータを活用した診断支援システムの開発が進められており、継続的な研究により精度向上が期待されています。

医療AIアプリケーションでの具体的活用事例

スマート治療室(SCOT)プロジェクトでは、AI技術を用いた手術支援システムの基盤確立により、患者安全と基本性能の評価が可能になっています。

東京女子医科大学の研究では、OPeLiNKミドルウェアを介して接続される医療機器とAIアプリケーションの統合により、リアルタイムでの手術支援が実現されています。この事例では、ISO/IEEE 11073規格の採用により、異なる医療機器からのデータを統一的に処理し、AI分析の精度向上を実現しています。

オリンパス株式会社では、超拡大内視鏡を使用した内視鏡診断支援AIの開発において、最大520倍の拡大倍率で得られる画像データを活用し、病変の早期発見に貢献しています(出典:オリンパス株式会社技術発表)。

- スマート治療室(SCOT):リアルタイム手術支援システム

- オリンパス:超拡大内視鏡による病変早期発見AI

- OPeLiNKミドルウェア:医療機器とAIアプリケーション統合

- 統一的データ処理によるAI分析精度向上

データ標準化がもたらすAI開発の加速効果

データの標準化により、AI開発における「データ交換」「データ統合」「客観的比較」が可能になり、開発プロセスが大幅に加速されます。

ドイツのOR.NETプロジェクトとの比較調査では、IEEE 11073 SDC通信プロトコルがサービスプロバイダとコンシューマの関係でメトリック、操作、アラートを各々供給・受給できる仕組みを提供していることが確認されています。この標準化により、国際的な医療AI開発プロジェクトでの協力体制構築が促進されています。

国立がん研究センターでは、AIが内視鏡検査を実施し、98%の病変発見率を達成するなど、標準化されたデータを活用した高精度なAI診断システムの開発が進んでいます(出典:国立がん研究センター研究報告)。

- データ交換・統合・客観的比較の実現

- IEEE 11073 SDC通信プロトコルによる双方向データ供給

- 国際的な医療AI開発プロジェクト協力体制構築

- 国立がん研究センター:98%の病変発見率達成

リアルタイム性を求められる外科支援では、通信規格とミドルウェアの連携設計が性能を大きく左右します。

業務効率化を実現するAI活用戦略

開発プロセス自動化による工数削減

医療機器開発における業務プロセスの自動化により、開発工数の大幅削減が実現されています。

NECの実験結果では、会議の議事録作成が30分から5分に短縮され、書類作成時間が半分になるなど、具体的な効率化効果が確認されています。ISO/IEEE 11073準拠の医療機器開発においても、標準化されたプロトコル実装により、メーカー間での相互運用性向上と開発効率化が期待されています。

生成AI技術の活用により、医療分野でも文書作成業務の効率化が進んでおり、医療従事者の業務負担軽減に向けた取り組みが継続されています。

NECの実験では、会議の議事録作成時間を30分から5分に短縮しました。

医療分野でも文書作成業務の効率化が進んでいます。

品質管理とレビュー業務のAI支援

医療機器開発における品質管理では、AIによる自動検査システムの導入により、人間の目では発見困難な不良も検出できるようになっています。

NECの「NEC the WISE」では、画像認識技術を使った製品検査の自動判定により、品質管理プロセスが大幅に効率化されています。スマート治療室プロジェクトでも、SCOTシミュレータによる自動評価システムにより、医療機器の安全性評価が効率化されています。

順天堂大学では、FIXERが開発した生成AI「GaiXer(ガイザー)」を活用し、診療報酬算定作業を数分に短縮するシステム開発を開始しており、医療事務業務の大幅な効率化が期待されています(出典:順天堂大学プレスリリース)。

プロジェクト管理とリソース最適化

AI技術を活用したプロジェクト管理により、開発リソースの最適配分が可能になっています。

NECの「異種混合学習」技術は、多種多様なデータから精度の高い規則性を自動で発見し、複雑な予測についても高精度な結果を得ることができる技術として開発されています。医療機器開発分野においても、AI技術の活用により工程管理の効率化と品質向上への取り組みが期待されています。

医療分野では、生成AI技術を活用した文書作成業務の効率化が進んでおり、医療従事者の業務負担軽減に向けた様々な実証実験が継続されています。

画像認識ベースの自動検査技術は、熟練技術者の知見を補完し、品質保証の平準化にも貢献しています。

プロジェクトマネジメント領域においても、AIによる予測とリソース調整は、計画精度を格段に向上させています。

日本におけるISO/IEEE 11073とAI開発の動向

国内関連団体と標準化への取り組み

日本では、厚生労働省、保健医療福祉情報システム工業会(JAHIS)、日本規格協会などが中心となり、ISO/IEEE 11073規格の普及と医療情報標準化を推進しています。

国立医薬品食品衛生研究所では、スマート治療室に導入されるアプリケーションに関するガイドライン案を作成し、ミドルウェア(OPeLiNK)に接続されるデバイスとアプリケーションの評価手法を提案しています。これらの取り組みにより、日本の医療機器開発における国際競争力の向上が期待されています。

政府は医師の診療を支援する医療用の国産生成AIの開発も進めており、SIP第3期プロジェクトでは統合型ヘルスケアシステムの構築における生成AIの活用研究が推進されています(出典:内閣府SIP第3期プロジェクト発表)。

- 厚生労働省:医療情報標準化指針の策定と推進

- JAHIS:国際標準化委員会による ISO/IEEE 11073規格の検討

- 日本規格協会:国際標準の国内展開と普及

- HELICS協議会:医療情報標準化指針の採択・審査

スマート治療室(SCOT)プロジェクトの成果

東京女子医科大学を中心とするスマート治療室(SCOT)プロジェクトは、AI技術を用いた手術支援システムの基盤確立において大きな成果を上げています。このプロジェクトでは、SCOTシミュレータの開発により、医療機器の接続試験を自動化し、認証取得の迅速化を実現しています。

OPeLiNKミドルウェアを境としたアプリ側とデバイス側の分離により、システムの柔軟性と拡張性が大幅に向上し、国際的な医療機器統合プロジェクトのモデルケースとなっています。このプロジェクトの成果により、手術室における医療機器の統合管理と、AI技術を活用したリアルタイム手術支援が実現されています。

医療機器の接続試験を自動化し、認証取得プロセスを迅速化することで、開発期間の短縮を実現しています。

アプリ側とデバイス側の分離により、システムの柔軟性と拡張性が向上し、国際的なモデルケースとなっています。

医療DX推進における政府・企業の連携事例

経済産業省の民間PHRサービス社会実装事業では、SOMPOホールディングス、TIS、KDDIなど主要企業が参画し、PHRデータの流通に向けた標準仕様のプロトタイプ検証と課題精査が進められています。これらの連携により、個人の健康データを活用したAI医療サービスの開発が加速し、日本の医療DX推進に大きく貢献しています。

第一三共では、AIを活用した創薬プロセスにより、60億種類の化合物を2か月で分析し、約400の有望な化合物を絞り込むことに成功しており、従来数年を要していた成分の初期探索フェーズを大幅に短縮させています(出典:第一三共プレスリリース)。

- SOMPOホールディングス、TIS、テルモ、NTTグループ等の主要企業参画

- ISO/IEEE 11073規格を基盤とした医療データ連携システム構築

- 第一三共:60億種類の化合物を2か月で分析する創薬AI

- 従来数年の探索フェーズを数週間に短縮

生成AIや異種混合学習の応用は、医療だけでなく創薬プロセスの短縮にも波及し、産業全体に影響を与え始めています。

実践的な導入方法と成功事例

段階的導入アプローチと計画策定

ISO/IEEE 11073規格の実装は、2004年の共同調査プロジェクト開始から2013年のデータ交換実証、2014年のソフトウェア参考実装提供まで段階的に進められており、医療機器の相互運用性向上において着実な成果を上げています。まず小規模なプロトタイプから開始し、段階的にシステム全体に拡張することで、リスクを最小化しながら導入効果を最大化できます。

医療AI分野では、オリンパスの内視鏡診断支援AI開発において、開発環境の段階的拡充により開発体制の安定性を維持し、医師からのAI機能への信頼向上を実現しています(出典:W&B Fully Connected Tokyo 2024講演)。

Linux、Android、Windows、組み込みシステムなど、既存システムに応じたプラットフォーム別対応を選択します。

リスクを最小化するため、まず小規模なプロトタイプから開始し、効果を検証します。

プロトタイプの成果を基に、段階的にシステム全体への拡張を進め、導入効果を最大化します。

大手企業のAI活用成功事例分析

NECでは、熟練作業者の専門知識を活かしながら品質検査プロセスを強化するAIソリューションの開発により、人間の専門技術とAIの処理能力を組み合わせた新しい仕組みを実現しています。

同社の益森真一マネージングディレクターは「日本には多くの優れた専門技術者がいます。彼らのスキルを次世代に継承することが日本の産業力の基盤になります」と述べており、AI技術による技術継承の重要性を強調しています。この事例から、AI導入時の成功要因は既存の人的資源との融合であると分析できます。

マサチューセッツ総合病院では、904回の頭部CTスキャン(それぞれ約40枚の画像で構成)を5人の神経放射線科医チームがラベル付けしてAIをトレーニングし、脳内出血を的確に検出・分類できるAIモデルの開発により、専門的な放射線医師と同等またはそれ以上の正確さを発揮しています(出典:マサチューセッツ総合病院研究報告)。

- NEC:熟練作業者の専門知識とAI処理能力の融合

- マサチューセッツ総合病院:904回の頭部CTスキャンで脳出血検出AI開発

- 医療AI分野:継続的な研究開発により診断支援システムの精度向上が進展

- 製造業分野:AI技術活用による設計・開発プロセスの効率化が期待

中小企業でも実現可能な導入戦略

中小企業においても、ISO/IEEE 11073規格とAI技術の組み合わせにより、効率的な医療機器開発が可能です。

ユビキタスAI社のHealth@Home Deviceライブラリは、少ないRAM/ROM(RAM:約2KB、ROM:約25KB)で動作するため、リソースが限られた中小企業でも導入しやすい設計になっています。シンプルなAPI構造により、専門知識が限られた開発チームでも短期間での実装が可能であり、開発コストの削減と市場投入時間の短縮を実現できます。

福岡和白病院では、来院前のAI問診システムの導入により、来院後の待ち時間を短縮し、患者満足度の向上と業務効率化を同時に実現しています(出典:福岡和白病院導入事例)。

- 軽量実装:RAM 2KB、ROM 25KBで動作

- シンプルなAPI構造による短期間実装

- 開発コスト削減と市場投入時間短縮

- 福岡和白病院:AI問診による待ち時間短縮と満足度向上

リソース制約下でも運用可能な軽量実装は、中小企業のAI・規格対応の参入障壁を下げる鍵となります。

問診などの周辺業務でAIを活用するアプローチは、医療現場の導線改善と定量的成果の両立に貢献しています。

AI開発とエージェント提供の将来性

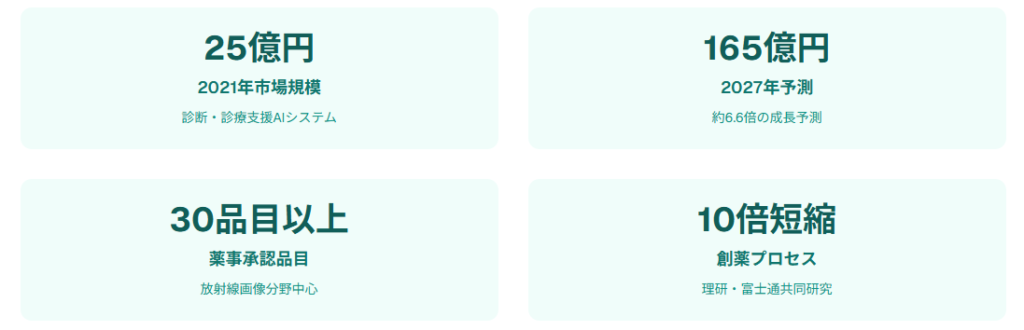

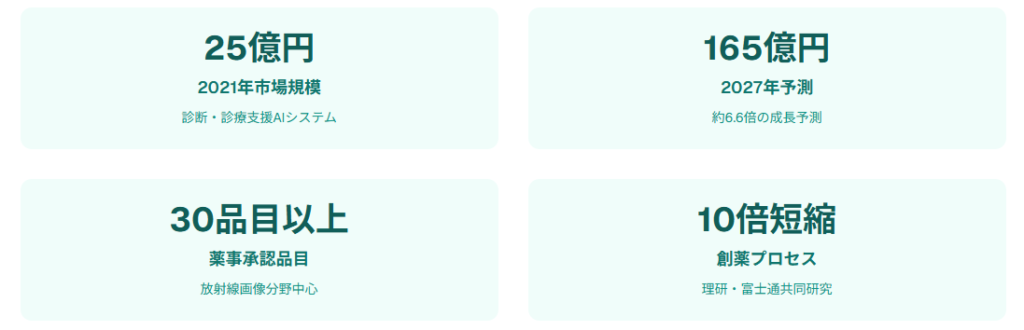

医療AI市場の成長予測と機会

日本の医療AI市場は急速な成長を続けており、診断・診療支援AIシステム市場は2021年の25億円から2027年には165億円に拡大すると予測されています。

医療分野におけるAI活用は黎明期から普及期にシフトしており、放射線画像分野を中心に30品目以上のAIを利用した医療機器が薬事承認・認証を取得しています。AIアプリケーションの多様化により、手術支援AI、画像診断支援AI、疾患リスク予測AIなどの分野での市場拡大が期待されています。

理化学研究所と富士通の共同研究では、生成AIを活用した創薬プロセスの10倍以上の短縮化が実現されており、製薬業界での大きな変革が進んでいます(出典:理化学研究所・富士通共同研究発表)。

次世代ヘルスケアサービスの展望

次世代ヘルスケアサービスでは、ISO/IEEE 11073規格による標準化されたデータ連携基盤の上に、AI技術を活用した個別化医療サービスが構築されます。

経済産業省のPHRサービス社会実装事業では、個人の健康データを継続的に収集・分析し、予防医療から治療まで一貫したサービス提供が目指されています。この基盤により、患者一人ひとりの健康状態に応じたパーソナライズされた医療サービスの提供が可能になります。

東京ミッドタウンクリニックでは、健康診断データをもとにAIが疾病リスクを予測し、個別化された健康管理プログラムの提供を開始しています(出典:東京ミッドタウンクリニック導入事例)。

プレシジョンヘルスケア実現への道筋

プレシジョンヘルスケアの実現には、多様な医療機器からの高品質なデータ収集と、AI技術による高精度な分析が不可欠です。ISO/IEEE 11073規格による標準化により、遺伝子情報、生活習慣データ、医療機器データを統合的に分析し、個人に最適化された治療法の提案が可能になります。

スマート治療室プロジェクトの成果を基盤として、将来的には手術室から在宅医療まで、シームレスな医療サービス提供システムの構築が期待されています。

塩野義製薬では、AIが認知症やうつ病を診断するプログラムの開発に着手しており、精神疾患領域でのプレシジョンヘルスケアの実現に向けた取り組みが進んでいます(出典:塩野義製薬研究開発発表)。

- 遺伝子情報・生活習慣・医療機器データの統合分析

- 個人最適化された治療法の提案システム

- 手術室から在宅医療までのシームレス連携

- 塩野義製薬:認知症・うつ病診断AIプログラム開発

生活習慣・バイタル・遺伝子といった異種データの統合分析こそ、真のパーソナライズド医療の基盤となる領域です。

ISO/IEEE 11073×AIに関してよくある質問

ISO/IEEE 11073とは具体的にどのような規格ですか?

ISO/IEEE 11073は、パーソナルヘルスデバイス(PHD)と医療情報システム間の相互運用性を実現する国際規格です。

血圧計、血糖値測定器、体重計などの家庭用医療機器から病院の大型医療機器まで、メーカーを問わず統一されたプロトコルでデータ通信を可能にします。この規格により、医療機器開発における通信処理の複雑さが大幅に軽減され、開発効率の向上が実現されています。

Continua Design Guidelinesの中核をなす規格として、医療機器の相互運用性確保に重要な役割を果たしています。

医療AI開発において、ISO/IEEE 11073はなぜ重要なのでしょうか?

医療AI開発では、多様な医療機器から安定的にデータを収集する基盤が不可欠です。

ISO/IEEE 11073規格により標準化されたデータフォーマットは、異なるメーカーの医療機器からのデータを統一的に処理できるため、AI学習用データセットの構築効率が大幅に向上します。スマート治療室プロジェクトでは、この規格を基盤としたAI手術支援システムの開発により、リアルタイムでの高精度な医療支援が実現されています。

データの標準化により、AI開発における「データ交換」「データ統合」「客観的比較」が可能になり、開発プロセスが加速されます。

Continua Design Guidelinesとの関係性は?

Continua Design Guidelinesは、ISO/IEEE 11073規格を中核とする医療機器相互運用性のガイドラインです。

このガイドラインに準拠することで、異なるメーカーの医療機器間でのシームレスなデータ交換が実現されます。

ユビキタスAI社のHealth@Home Hubは、Continua規格に完全準拠しており、開発者がガイドラインの詳細を意識することなく、簡単なAPI構造でアプリケーション開発が可能になっています。この関係性により、医療機器の相互運用性が保証され、システム統合のコストと時間が削減されます。

日本でのISO/IEEE 11073活用事例はありますか?

日本では、東京女子医科大学を中心とするスマート治療室(SCOT)プロジェクトが代表的な活用事例です。

このプロジェクトでは、ISO/IEEE 11073規格を基盤としたOPeLiNKミドルウェアにより、異なるメーカーの医療機器を統合したシステム構築が実現されています。また、経済産業省のPHRサービス社会実装事業では、TIS、テルモ、NTTグループなど主要企業が参画し、標準化された通信プロトコルを活用した医療データ連携システムの構築が進められています。

国際医療福祉大学三田病院では、肺高血圧症の遠隔診療において、この規格を活用したデータ連携システムが導入されています。

PHRシステムとISO/IEEE 11073の連携方法は?

個人健康記録(PHR)システムでは、ISO/IEEE 11073規格により複数のデバイスからのデータ統合が効率化されます。

この規格に準拠することで、ウェアラブルデバイス、家庭用医療機器、病院の医療機器からのデータを統一的に収集・管理できます。経済産業省の調査では、主要企業がPHRサービス開発に参画しており、標準化された通信プロトコルにより、患者の健康データを継続的に追跡し、AI分析による個別化医療の実現が可能になっています。

統一されたデータフォーマットにより、医療機関間でのデータ共有も円滑に行われ、包括的な健康管理が実現されます。