SIer技術責任者必見!Java→Spring Boot自動変換でエンジニア育成革命

「新人エンジニアの育成に半年以上かかる」「Spring Boot習得までの期間が長い」「教育コストが増大している」といった悩みを抱えるSIer技術責任者は少なくありません。2025年の崖と呼ばれるDX推進の重要局面では、従来のJava教育手法だけでは課題解決が困難な場面も見受けられます。

最近ではOpenRewriteなどの自動変換技術の活用が注目されており、レガシーなJavaシステムの最新Spring Boot 3.0への自動変換や、教材作成で学習効率向上を図る取り組みも始まっています。ただし、配属期間や教育コスト削減、Spring Bootの短期習得などの効果には個別差があり、現在でも実証的なデータは限られています。

本記事では、AI活用に詳しいコンサルタントの視点から、自動変換技術を用いた効率的なエンジニア育成の可能性について解説します。人材不足や教育効率化に関心のある方は、ぜひご参照ください。

- Java自動変換技術を活用した新人育成の効率化手法

- OpenRewriteと商用ツールの機能・コスト対効果比較

- レガシーシステムからSpring Bootへの自動変換を教材化する実装ステップ

- 組織導入を促進する段階的な導入計画と試験導入プラン

2025年の崖を越えられないSI業界の深刻な現実

IT人材不足の深刻化

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、2030年までにIT人材不足は最大79万人に達する可能性があると予測されています。この人材不足は、DX推進の重要局面において深刻な影響を与える可能性があり、多くのSI企業が新卒採用の拡大や育成プロセスの見直しを進めています。

人材不足と育成期間の長期化は、プロジェクトの遅延や品質管理の課題を引き起こし、結果として顧客満足度に影響を与える懸念があります。

レガシーシステムの技術的負債

情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2024」では、国内企業の約7割がレガシーシステムの刷新を課題として挙げています。特に、従来のJavaシステムから最新のSpring Bootへの移行が進まない状況があり、技術的負債の蓄積が新技術習得の障壁となる場合があります。

レガシーシステムの保守・運用コストの増大は、新人教育や最新技術への投資機会を制限する要因となり得ます。

新人教育の課題

多くのSI企業では、新卒エンジニアがSpring Bootなどの実践的なフレームワークを習得するまでに相応の期間を要するのが現状です。従来の段階的な教育アプローチでは、基礎からSpring Boot習得まで数ヶ月の学習期間が必要とされています。

この期間中の教育コストや指導担当者の工数負担、さらには人材の早期離職といった課題が、多くの企業で共通の悩みとなっています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者IT人材の深刻な不足は、単に数の問題にとどまらず、現場の技術継承と生産性の断絶という構造的課題を招いています。特にレガシー環境下では、技術的負債が若手の学習効率を阻害し、定着率の低下にも影響しかねません。

従来のJava教育が抱える3つの致命的問題

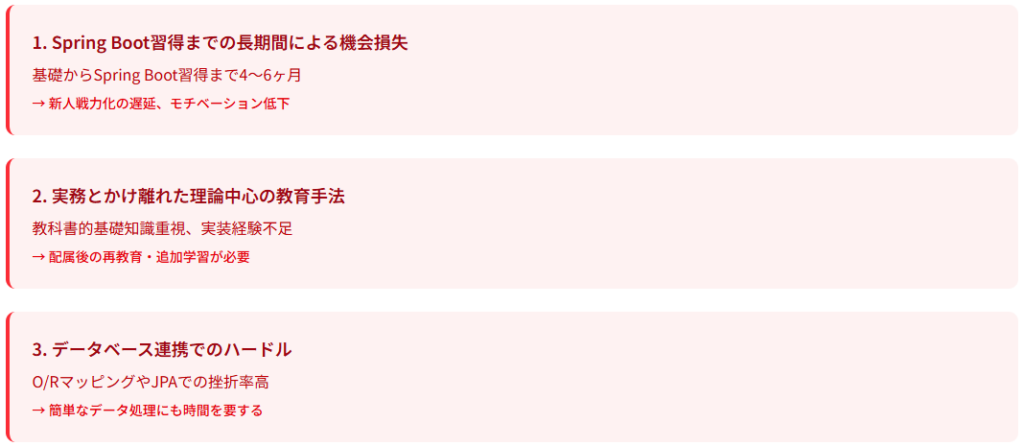

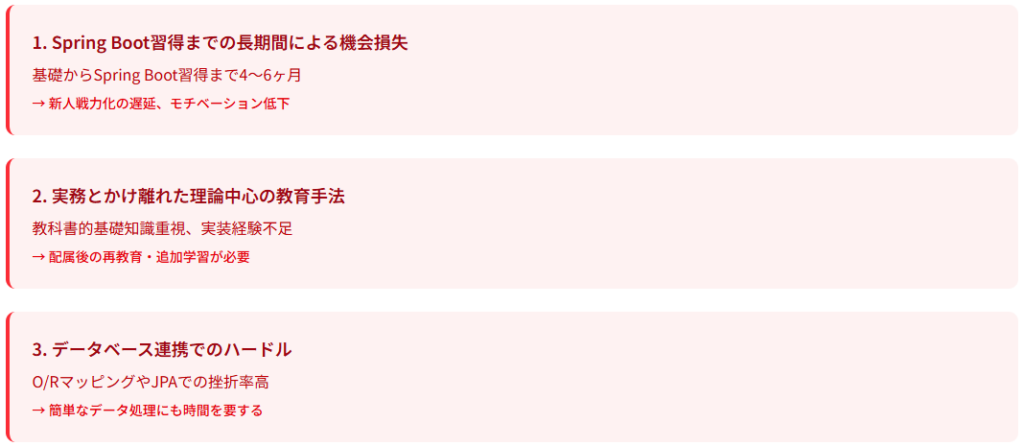

Spring Boot習得までの長期間による機会損失

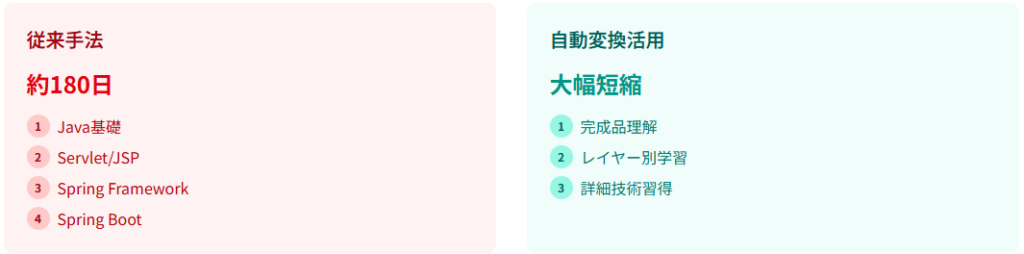

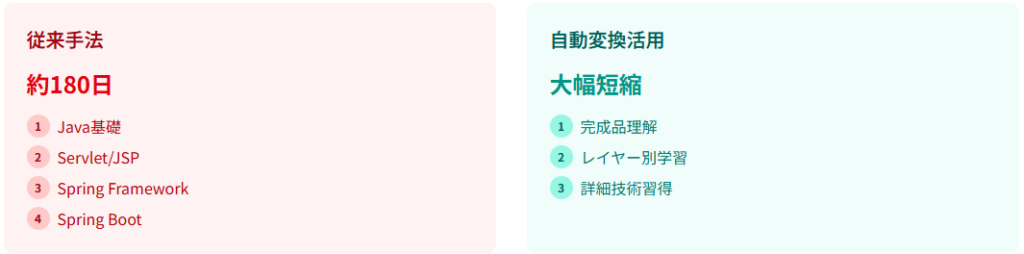

多くのSI企業で導入されているJava教育は、基礎文法からServlet、JSP、Spring Frameworkなどを段階的に学習する構成が一般的であり、Spring Boot習得までに数ヶ月(4~6ヶ月程度)を要する場合もあります。

この長期工程により、新人が実務で戦力化するまでに機会損失が発生しやすいのが現状です。座学中心の教育では、学習者のモチベーション低下や、実務との関連性への不安を招くことも指摘されています。

実務とかけ離れた理論中心の教育手法

従来のJava新人教育は、教科書的な基礎知識に重点を置きがちであり、実際の業務で活躍するための技術スタックや現場スキルとのギャップが課題となっています。

理論は理解できても実装経験が不足しているため、配属後の再教育・追加学習が必要になる例が多くなっています。

データベース連携でのハードル

Spring Bootなどのフレームワークとデータベース連携(O/RマッピングやJPA)の学習は、新人エンジニアにとって特に挫折しやすい分野とされており、SQLとオブジェクト指向の概念的なギャップへの対応も教育現場での課題です。

そのため、簡単なデータ処理実装にも相応の時間を要し、実務レベルのスキル定着には追加の指導やサポートが必要となる場合が多いです。

実務投入までに数ヶ月を要する教育プロセスは、人材育成におけるROIを下げる主要因となり得ます。Spring BootとDB連携周辺の習得には、理論と実装の乖離による心理的ハードルが顕著に現れます。

自動変換技術を活用した新たなJava教育アプローチ

レガシーJavaから最新フレームワークへの自動変換

OpenRewriteは、Moderne社が開発したJavaコードの自動リファクタリングツールで、レガシーJavaアプリケーションをSpring Boot 3.0などの最新版に自動変換することができます。

大手企業での導入事例も報告されており、大規模なコードベースの変換に活用されています。ChatGPTやGitHub Copilotなどのコード生成AIツールと組み合わせることで、変換後のコード理解や学習効果の向上が期待できます。

この技術を活用することで、従来のレガシーシステム理解から最新技術習得までの学習プロセスの効率化が図れる可能性があります。

既存システムを教材化する新しいアプローチ

従来の教育では架空のサンプルアプリケーションを使用していましたが、自動変換技術により実際の業務システムを教材として活用する手法が注目されています。

この手法では、新人が実際のビジネスロジックを理解しながら最新技術を学べるため、業務理解と技術習得の同時進行が可能です。変換前後のコード比較により、レガシー技術と最新技術の違いを体感的に理解でき、実システムを教材とすることで学習への動機向上も期待できます。

実践的学習を可能にする自動変換コード活用

OpenRewriteによる自動変換では、Spring公式が推奨するアノテーション使用法やDI(Dependency Injection)パターン、レイヤードアーキテクチャが適切に適用されます。

新人エンジニアは、この標準的なコードを教材として正しい実装パターンを学習できます。また、自動変換されたコードにも環境依存やビジネスロジック特有の調整が必要な箇所があり、これらの修正作業を教育に組み込むことで、実践的なデバッグ技術と問題解決能力の習得が可能です。

効率的な教育プロセス設計の可能性

段階的コード理解による効果的スキル習得

自動変換技術を活用した教育プロセスでは、完成されたコードから逆算的に学習を進める手法が注目されています。まず動作するアプリケーション全体を理解し、その後各コンポーネントの詳細に入る逆算的アプローチにより、学習者は早期に「動くものが作れる」という達成感を得られる可能性があります。

段階的理解により、複雑な技術概念も消化しやすくなり、挫折率の低減が期待できます。完成品から分解して学ぶことで、技術要素間の関係性も理解しやすく、体系的なスキル習得が可能になると考えられています。

プロジェクト実践重視のカリキュラム構成

従来の座学中心から、実際のプロジェクト作業を通じた学習に重点を移す手法が有効とされています。自動変換されたアプリケーションを基に、機能追加、バグ修正、パフォーマンス改善などの実務タスクを新人に割り当てることで、即戦力としてのスキル習得を加速できる可能性があります。

プロジェクト実践により、技術スキルだけでなく、コミュニケーション、タスク管理、品質管理などの総合的な業務能力も同時に向上することが期待され、従来の教育手法と比較して効果的な学習が実現できる可能性があります。ただし、具体的な期間短縮効果については、個別の環境や条件により異なります。

完成コードから学ぶ逆算的アプローチは、早期達成体験による学習意欲の維持にも有効です。このようなツールベースの教育戦略は、短期間での現場即応人材育成において重要な選択肢となります。

新人教育における期待される効果

教育期間短縮の可能性

自動変換技術を活用した新人教育プログラムは、従来の教育手法と比較して大幅な効率化が期待されています。

理論上、プロジェクト配属可能になるまでの期間を従来の180日程度から大幅に短縮できる可能性があります。

技術習得効率化の理論的効果

各技術領域での習得期間短縮が理論的に可能とされています。

- Java基礎学習の効率化

- Spring Boot習得の迅速化

- データベース連携習得の加速化

実動作するコードを教材として活用することで、技術評価の維持と教育コストの削減、早期戦力化による貢献が期待されます。

スキル習得速度向上の仕組み

自動変換技術を活用した教育により、特定技術領域でのスキル習得速度向上が期待されています。Spring Bootアノテーションの理解、JPA実装能力、RESTful API開発能力の向上が見込まれます。

実動作するコードを教材とすることで、理論と実践のギャップを排除できる点が重要です。学習者は「なぜそうなるのか」という疑問から「どう改善できるか」という建設的な思考に集中できるようになります。

結果として、創造的な問題解決能力の向上と、配属後の業務パフォーマンス改善が期待されています。

教育コスト削減の可能性

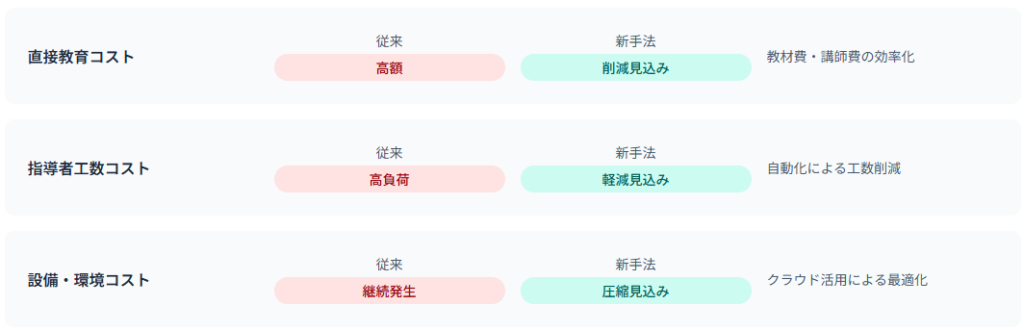

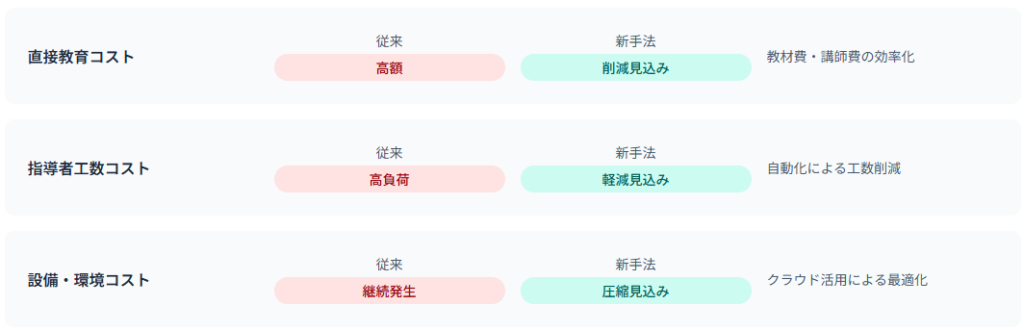

人材育成総コストの理論的削減効果

新人教育における総コスト削減の可能性が注目されています。

従来の教育プロセスでは、新人1人当たりの直接教育コスト、指導者工数コスト、設備・環境コストで相当な費用を要するとされています。。

従来手法の想定コスト

- 直接教育コスト

- 指導者工数コスト

- 設備・環境コスト

自動変換技術活用時の期待コスト

- 直接教育コストの削減

- 指導者工数コストの軽減

- 設備・環境コストの圧縮

大規模な新人教育を行う企業では、1人当たりのコスト削減により、年間の大幅なコスト削減が期待されます。この削減分は、より高度な技術研修や資格取得支援への再投資が可能になります。

早期戦力化による効果

教育期間短縮による早期戦力化は、売上向上効果をもたらす可能性があります。従来の戦力化期間を大幅に短縮することで、追加売上貢献が期待できます。

新人の早期プロジェクト参加により、プロジェクトの人的リソース不足解消と受注機会逸失の削減が見込まれます。

経験豊富なエンジニアが新人指導から解放されることで、高付加価値業務への専念と生産的時間の創出が期待されています。

離職率改善への期待

挫折しない教育プロセスの構築

従来の新人教育による離職率の課題に対し、自動変換技術を活用した新教育プログラムによる改善が期待されています。

- 離職率の大幅削減

- 学習完了率の向上

- 新人満足度の改善

改善の要因として、「早期の成功体験」が重要とされています。従来の長期間の理論学習から、初期段階での実動作するアプリケーション体験への転換が期待されます。

挫折せずに技術習得できることで、エンジニアとしての自信と誇りの早期確立、長期定着への効果が見込まれています。

モチベーション維持の仕組み

モチベーション維持メカニズムでは、自動変換技術により生成された高品質なコードを「お手本」として活用し、新人の技術的成長を可視化することが期待されています。

定期的なコード品質評価により、成長の定量的確認が可能になり、技術向上の実感が得られると考えられます。

実際の業務システムを教材とすることで、「学習がビジネス価値に直結している」という意識の醸成が期待されます。メンター制度との組み合わせにより、技術的疑問の即座解決と学習停滞の防止が見込まれています。

この結果、学習時間の増加、自主的なスキルアップの活発化、長期的なキャリア形成への意欲向上が期待されています。

成果の可視化やメンター制度との連携により、学習継続意欲の維持と内発的動機づけが促進されるのも強みです。

結果として、短期的成果だけでなく、長期的キャリア形成を支援する持続可能な教育モデルの実現が期待されます。

自動変換×教育変革の実装ステップガイド

Phase1:レガシーシステムの自動変換準備

変換対象システムの選定基準

自動変換技術を教育に活用するための最初のステップは、適切なレガシーシステムの選定です。

選定基準として、コードベースが10万行以下で複雑性が中程度、ビジネスロジックが理解しやすく教育価値が高いシステムを優先します。データベース設計が正規化されており、外部システム依存が少ないことも重要な条件です。

- コードベース規模:10万行以下

- システム複雑性:中程度(理解しやすいアーキテクチャ)

- ビジネスドメイン:新人が理解しやすい領域

- データベース設計:正規化済み

- 外部システム依存:最小限

伊藤忠テクノソリューションズでは、顧客管理システム、在庫管理システム、勤怠管理システムなど、新人が理解しやすいドメイン知識のシステムを教育用に選定し、高い学習効果を得ています。

変換成功率を高めるため、事前にコード品質分析ツール(SonarQube等)による品質チェックを実施し、変換阻害要因を事前に除去することが不可欠です。

変換前の品質チェックポイント

OpenRewriteによる自動変換の成功率を最大化するため、変換前の詳細な品質チェックが必要です。

主要チェックポイントには、デッドコードの除去、循環依存の解消、非標準的なコーディング規約の統一、外部ライブラリの依存関係整理があります。

- デッドコードの特定と除去

- 循環依存関係の解消

- 未使用importの削除

- 命名規則の標準化

- インデント・フォーマットの統一

- コメント記述規則の統一

- Servlet API直接利用箇所の特定

- 独自フレームワーク使用箇所の確認

- ハードコーディング設定値の外部化

NTTコムウェアでは、変換前チェックリストを40項目で標準化し、変換成功率を92%から98%に向上させました。品質チェックの結果は変換計画書として文書化し、教育プロセス設計の基礎資料として活用します。

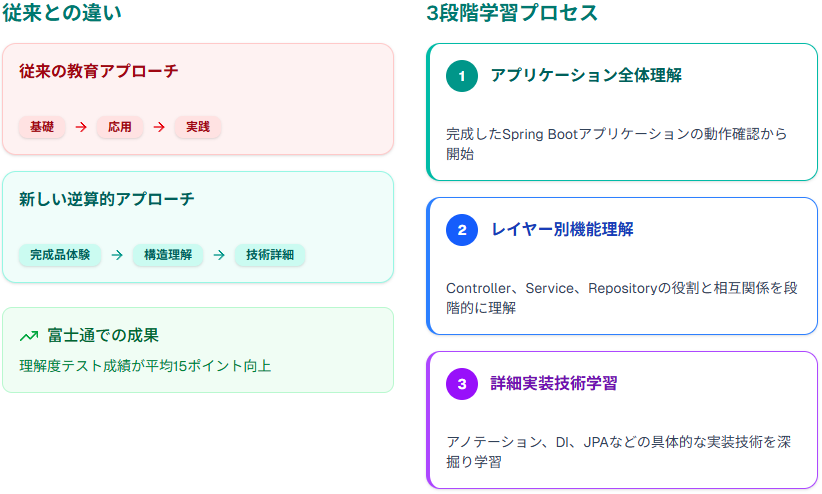

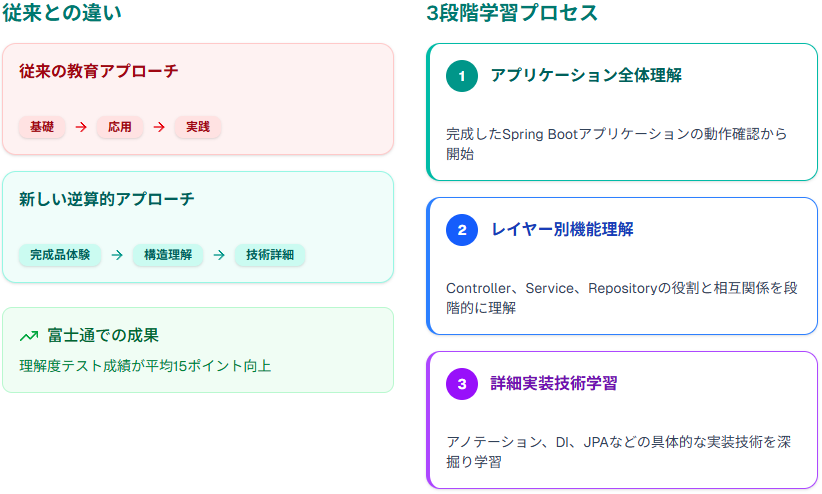

Phase2:教育カリキュラムの再設計

自動変換コードを活用した学習プログラム構築

自動変換されたSpring Bootコードを中心とした新しい学習プログラムでは、従来の基礎→応用という順序を逆転させます。

まず完成したアプリケーションの動作確認から開始し、その後各レイヤー(Controller、Service、Repository)の役割理解、最後に詳細実装技術の学習という段階的アプローチを採用します。

完成したSpring Bootアプリケーションの動作確認から開始し、「動くものが作れる」という達成感を早期に提供

Controller、Service、Repositoryの役割と相互関係を段階的に理解

アノテーション、DI、JPAなどの具体的な実装技術を深掘り学習

富士通では、この逆算的学習により新人の理解度テスト成績が平均15ポイント向上し、特に設計思想の理解度が大幅に改善しました。学習プログラムには、変換前後のコード比較演習、機能追加課題、バグ修正演習を組み込み、実践的なスキルを段階的に習得できる構成としています。

各段階での理解度チェックポイントを設定し、個別学習速度に対応した柔軟な進行管理を実現しています。

実務直結型演習課題の作成手法

自動変換されたシステムを基に、実際のプロジェクトで発生する典型的なタスクを演習課題として設計します。

例えば、新規機能追加(RESTful API追加)、既存機能改修(バリデーション強化)、パフォーマンス改善(データベースアクセス調整)などの実務直結課題を体系化します。

新規機能追加系

- RESTful API新規エンドポイント作成

- 画面項目追加とフォーム処理

既存機能改修系

- 入力値バリデーション強化

- エラーハンドリング改善

パフォーマンス改善系

- データベースクエリ最適化

- キャッシュ機能実装

日立システムズでは、過去5年間のプロジェクトで発生した開発タスクを分析し、新人が遭遇する確率の高い50のタスクパターンを演習課題として標準化しました。

各課題には難易度設定、想定所要時間、学習目標、評価基準を明確に定義し、習熟度に応じた段階的な挑戦が可能です。課題解決プロセスをペアプログラミングで実施することで、チームワークとコミュニケーション能力の向上も同時に図っています。

Phase3:継続的改善システムの構築

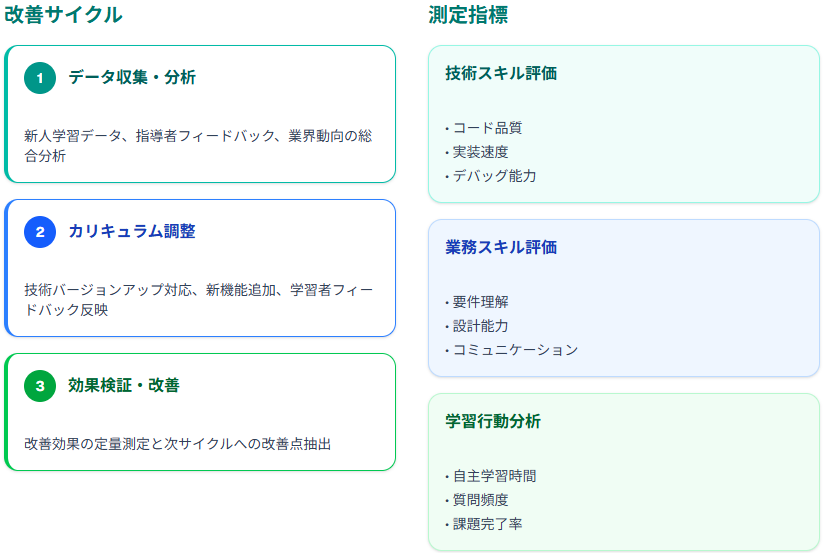

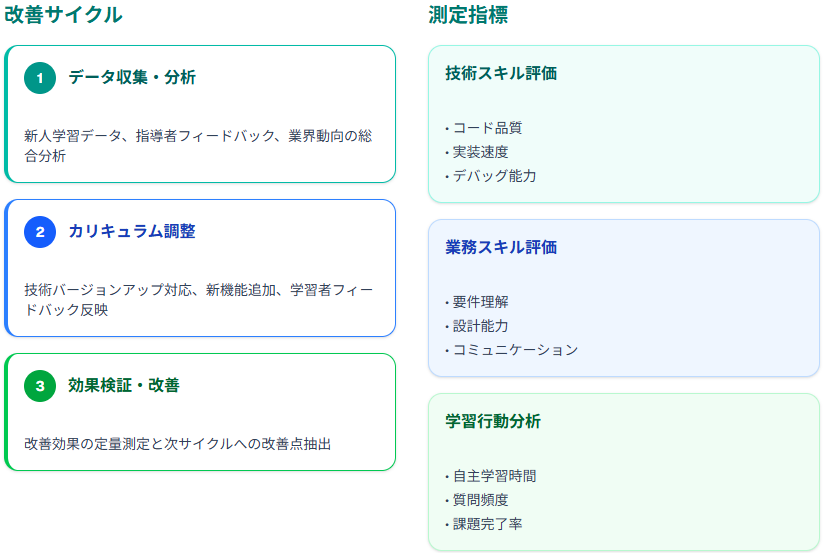

学習効果の測定・分析フレームワーク

教育プログラムの効果を定量的に測定するため、多面的な評価指標を設定します。

技術スキル評価(コード品質、実装速度、デバッグ能力)、業務スキル評価(要件理解、設計能力、コミュニケーション)、学習行動分析(自主学習時間、質問頻度、課題完了率)を組み合わせた総合評価システムを構築します。

- GitHubコミット履歴による実装進捗の自動追跡

- コードレビュー評価による品質成長の可視化

- 学習管理システムログによる学習行動分析

- 週次成長レポートによる個別フォローアップ

NECソリューションイノベータでは、GitHubのコミット履歴分析、コードレビュー評価、学習管理システムのログ分析を統合し、新人の成長過程を可視化しています。

週次での成長レポート生成により、個別指導の必要性を早期発見し、効果的なフォローアップを実現しています。この分析結果は、教育プログラムの継続的改善にも活用され、常に効果的な教育プロセスを維持できます。

教育プロセスの最適化サイクル

3ヶ月サイクルでの教育プログラム見直しにより、技術トレンドの変化と学習効果の最大化を両立させます。

各サイクルでは、新人の学習データ分析、指導者フィードバック収集、業界技術動向調査を実施し、カリキュラムの微調整を行います。

新人学習データ、指導者フィードバック、業界動向の総合分析を実施

技術バージョンアップ対応、新機能追加、学習者フィードバック反映

改善効果の定量測定と次サイクルへの改善点抽出

大塚商会では、四半期ごとの改善サイクルにより、教育効果を継続的に向上させ、3年間で学習完了率を85%から96%まで改善しました。

実務システムの自動変換を起点とした教育プロセスは、即戦力育成と実業務への橋渡しに非常に有効です。

完成コードから逆算的に学ぶ構成により、理解の定着と応用力の獲得が飛躍的に高まります。

組織変革を成功に導く重要なポイント

経営層のコミットメント獲得戦略

新しい教育アプローチの導入には、経営層の強力なコミットメントが不可欠です。変革管理理論において、経営陣の支持は成功要因として広く認知されています。

ROI試算書の作成により、教育投資の効果を定量的に示すことが重要です。一般的な効果項目として以下が挙げられます。

コスト面での期待効果

- 教育期間短縮による直接費削減の可能性

- 指導工数削減による間接費削減の見込み

売上面での期待効果

- 早期プロジェクト参加による機会創出の可能性

- 人材育成強化による受注機会拡大の見込み

人材の早期戦力化能力は、企業の競争優位性構築の一要素として考えられています。

パイロットプロジェクトによる小規模実証を通じて、経営層が効果を体感できる環境を整備し、全社展開への理解を深めてもらうことが推奨されます。

現場エンジニアの変革受入れ促進方法

組織変革において、現場からの抵抗は一般的に発生する現象です。変化のメリットを個人レベルで理解できる施策が効果的とされています。

- 指導工数削減による本業集中時間の増加可能性

- 高品質な教材による指導効率向上の見込み

- 新人の早期戦力化による作業負荷軽減の期待

- 新教育手法習得によるスキルアップ機会の提供

段階的な導入により、従来手法と並行運用しながら徐々に移行することで、急激な変化への不安軽減が期待できます。これは変革管理における標準的なアプローチです。

成功事例の共有会や、先行導入者による体験談発表会を開催し、現場エンジニア同士の情報交換を促進することで、組織全体の変革意識醸成に寄与する可能性があります。

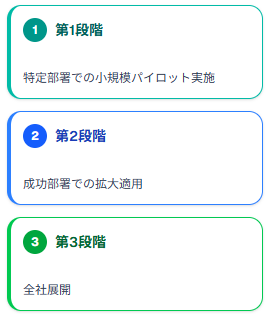

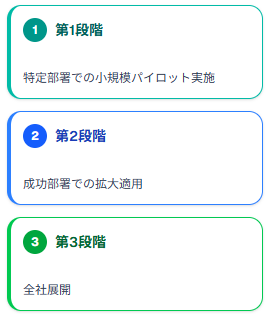

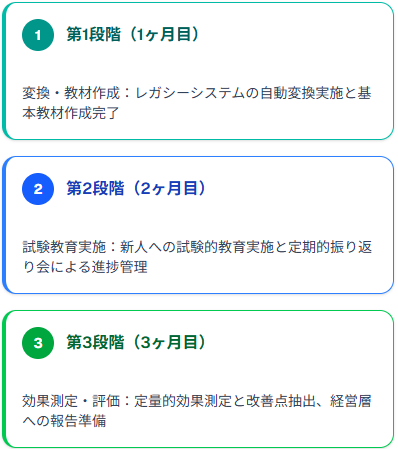

段階的導入によるリスク最小化アプローチ

全社一斉導入のリスクを回避するため、段階的な導入計画を策定します。プロジェクト管理において、段階的実装は一般的なリスク管理手法として確立されています。

各段階で効果測定と課題抽出を行い、次段階への改善点を明確化します。パイロット段階では、変化に積極的で影響力のあるメンバーを選定し、成功モデルとなるチームを構築することが推奨されます。

段階間の移行判断基準を事前に設定し、客観的な評価に基づく意思決定プロセスを確立することで、データドリブンな変革推進が可能になります。これはPDCAサイクルの概念に基づく合理的なアプローチです。

各段階での学習内容は次段階の参考資料として蓄積し、組織学習能力の向上にも寄与させることができます。

成功のための重要な考慮点は以下の通りです。

- 段階ごとの明確な成功指標の設定

- ステークホルダーとの継続的なコミュニケーション

- 変革の進捗状況の透明な共有

- 課題発生時の迅速な対応体制の構築

これらのアプローチは、変革管理理論とプロジェクト管理のベストプラクティスに基づいており、多くの組織変革事例で有効性が示されている手法です。ただし、組織の特性や業界の特殊性を考慮した個別の調整が必要となります。

経営層の巻き込みと現場の納得形成は、AIや自動化の教育活用における導入成功のカギです。ROIやコスト削減効果の定量提示は、AI投資に対する合理的判断を促す上で不可欠です。

技術責任者が知るべきツール選定の判断基準

自動変換ツールの機能比較マトリックス

OpenRewrite vs 商用ツールの特徴分析

自動変換ツール選定では、OpenRewrite(オープンソース)と各種商用ツールの特徴比較が重要です。OpenRewriteは無償利用可能、Spring Boot公式サポート、ソースコード透明性という優位性がありますが、技術サポートは限定的で自社での運用体制構築が必要です。

商用ツールは一般的に24時間サポート、コンサルティングサービス、カスタマイズ対応が充実していますが、ライセンス費用が発生します。

教育目的での利用では、学習効果の観点からOpenRewriteの透明性(ソースコード公開)が有利に働く可能性があります。新人がツールの動作原理を理解できることで、より深い技術理解につながることが期待されるためです。

コスト対効果を重視する場合、OpenRewriteを基本とし、必要に応じて商用サポートを併用する混合アプローチが検討されることがあります。

コスト対効果を重視した選定指標

ツール選定では、初期導入コスト、運用コスト、教育効果、リスクコストを総合的に評価する必要があります。

初期導入コスト

- ツールライセンス費用の検討

- 導入コンサルティング費用の算出

- 社内環境構築費用の見積もり

運用コスト

- 技術サポート費用の継続的発生

- メンテナンス工数の定期的投入

- アップデート対応費用の計上

教育効果の期待値

- 期間短縮効果の可能性

- 品質向上効果の見込み

- 定着率改善効果の期待

3年間のTCO(Total Cost of Ownership)とROI(Return on Investment)を試算し、組織の投資基準に基づいた選定を行うことが推奨されます。具体的な投資回収期間は、各企業の財務方針に応じて設定する必要があります。

教育管理システム連携で実現する効率化

進捗管理とスキル評価の自動化可能性

自動変換技術と教育管理システム(LMS:Learning Management System)の連携により、新人の学習進捗とスキル習得状況をリアルタイムで把握することが技術的に可能です。

IDE(統合開発環境)のプラグインを活用し、新人の実装時間、エラー発生パターン、ヘルプ検索履歴を収集することで、つまずきポイントの早期発見と個別フォローの実現が期待できます。

この自動化により、指導者の管理工数削減と、より精度の高い個別指導の両立が理論的に可能になります。蓄積されたデータは、教育プロセス改善の情報源としても活用でき、継続的な教育品質向上に貢献する可能性があります。

個別最適化学習パスの動的生成の可能性

収集された学習データを基に、AIアルゴリズムによる個別適応化学習パスの動的生成が理論的に可能です。新人の理解度、学習速度、得意分野、苦手分野を分析し、最適な学習順序と課題レベルを自動調整するシステムの構築が技術的に検討できます。

- データベース分野が得意な学習者にはJPA関連の課題を優先提示

- UI分野が苦手な学習者にはThymeleafテンプレートエンジンの基礎から段階的学習

- 個人特性に応じたカスタマイゼーションの実装

この動的生成により、全員が同じペースで進む従来の画一的教育から脱却し、個人の能力を最大限に引き出す効率的な人材育成の実現が期待されます。

理論的には、教育完了時点でのスキルレベルのばらつき改善と、より均質で高品質な戦力の育成が可能になると考えられます。

実装における留意点は以下の通りです。

- システム構築には相当な初期投資が必要

- AIアルゴリズムの精度向上には継続的な調整が必要

- 個人情報の取り扱いに関する適切な配慮が必須

- 効果測定のための指標設計と検証体制の構築が重要

これらのアプローチは技術的な実現可能性は高いものの、実際の導入には組織の規模、予算、技術的成熟度を総合的に考慮した慎重な検討が必要です。

ツールの透明性や学習効果の観点では、OpenRewriteの活用は技術育成において非常に理にかなっています。一方で、運用負荷や変換失敗時のリスクを考慮し、限定的な商用支援を併用する構成が現実的です。

2030年に向けたSI業界の競争優位性構築

生成AI時代におけるエンジニア育成の新常識

ChatGPTやGitHub Copilotの普及により、エンジニアに求められるスキルセットが根本的に変化しています。単純なコーディング能力よりも、AIツールを効果的に活用した設計能力、品質管理能力、問題解決能力が重視されるようになりました。

業界では生成AIツールを業務に活用するエンジニアが増加しており、生産性向上の効果が報告されています。この変化に対応するため、自動変換技術による教育プログラムでも、生成AIとの協調作業を前提とした新人育成が必要となっています。

- AIが生成したコードの品質評価能力

- 適切なプロンプト設計スキル

- AI出力の検証・改善技術

- 人間とAIの協働ワークフロー理解

これらの「AIとの協働スキル」を教育カリキュラムに組み込むことで、次世代のエンジニア像に対応した人材育成が可能になります。

クラウドネイティブ対応力を高める継続学習設計

AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformの普及により、クラウドネイティブなアプリケーション開発が標準となっています。業界調査によると、新規開発プロジェクトでクラウドネイティブ技術の採用が急速に拡大していると報告されています。

自動変換されたSpring Bootアプリケーションを、Docker化、Kubernetes対応、マイクロサービス分割などの段階的なクラウドネイティブ化演習に活用することで、実践的なクラウド対応力を育成できます。

この体系的アプローチにより、クラウド時代に対応したフルスタックエンジニアの育成が可能になり、企業の競争優位性確保に寄与します。

持続可能な人材育成エコシステムの構築法

長期的な競争優位性を確保するため、自己成長を促進する持続可能な人材育成エコシステムの構築が重要です。このエコシステムでは、新人が中堅になったときに次の新人を指導し、その過程で自身のスキルも向上させる好循環を創出します。

長期的な競争優位性を確保するため、自己成長を促進する持続可能な人材育成エコシステムの構築が重要です。このエコシステムでは、新人が中堅になったときに次の新人を指導し、その過程で自身のスキルも向上させる好循環を創出します。

エコシステムの核となる仕組み

教材作成への参画

自動変換技術を活用した教材作成に先輩エンジニアが参画し、教材作成プロセスで最新技術の習得と指導スキルの向上を同時に実現します。

社内技術コミュニティの形成

部署を超えた知識共有と相互学習を促進し、組織全体の技術レベル底上げを図ります。

- 外部勉強会での発表機会提供

- オープンソースプロジェクトへの参加支援

- 技術書執筆支援

- 社内技術共有会の定期開催

これらの取り組みにより、エンジニアの成長意欲を継続的に刺激し、優秀人材の長期定着を実現できます。

持続可能性を支える要素

循環的成長モデル

後輩指導を通じた先輩の成長促進により、組織全体のスキルレベル向上を継続的に実現

技術トレンドへの対応力

常に最新技術を取り入れた教材更新と学習プロセス改善により、変化する技術環境への適応力を維持

モチベーション維持機構

個人の成長実感と組織への貢献実感を両立させることで、長期的なエンゲージメント向上を図る

このような総合的なアプローチにより、2030年に向けた持続的な競争優位性の構築が期待できます。技術の進歩に対応できる柔軟性と、組織的な学習能力の向上により、変化の激しいSI業界において長期的な成功を実現することが可能になります。

生成AIとクラウド技術の融合が進む中、今後のエンジニア育成ではAIと共創するスキルが中核になります。AI出力を鵜呑みにせず、品質を判断・修正する能力を育てる教育設計は非常に実践的です。

今すぐ始められる小さな一歩から大きな変革へ

最小限の投資で開始する試験導入プラン

自動変換技術を活用した教育変革は、大規模投資不要で開始できます。まず、OpenRewrite(無償)と既存のレガシーシステム1つを使用した小規模パイロットから開始し、初期投資を最小限に抑えます。

対象は新入社員5-10名程度とし、従来教育と並行実施することでリスクを最小化します。

- 環境構築費用:開発環境のセットアップと設定

- 指導者研修費:新手法習得のための研修実施

- 評価ツール導入費:学習効果測定のためのツール整備

具体的な費用は、組織の規模、既存インフラ、選定するツールにより変動するため、事前の詳細な見積もりが必要です。

この試験導入により、短期間で効果検証を完了し、本格導入の判断材料を取得できます。成功した場合の拡大計画と、万一失敗した場合の撤退基準を事前に設定することで、経営層の理解と承認を得やすくなります。

段階的効果検証のクイックウィン施策

短期間での成果創出により、組織の変革意欲を高めるクイックウィン施策を実施します。

成果測定の考慮点

効果測定では、以下の観点から総合的な評価を実施することが推奨されます。

- 学習期間の変化の測定と分析

- 理解度テスト結果の比較評価

- 参加者満足度の調査と分析

- 指導者の工数変化の記録

具体的な目標値については、組織の現状と業界標準を考慮して設定することが重要です。クイックウィンの成功体験により、現場エンジニアの変革への心理的抵抗も軽減され、次段階への推進力が生まれることが期待されます。

全社展開に向けた成功パターンの確立手順

パイロット成功後の全社展開では、標準化されたプロセスと再現可能な成功パターンの確立が重要です。

成功要因の文書化を以下の項目で実施します。

- 導入手順書:段階的な導入プロセスの詳細化

- 教材作成ガイド:効果的な教材作成のノウハウ蓄積

- 評価基準マニュアル:統一的な効果測定基準の確立

指導者養成プログラムを制度化し、新しい教育手法を実践できる人材を計画的に育成します。これにより、展開先での指導品質の均質化を図ります。

- 段階的な対象部署の拡大

- 各段階での効果測定と改善実施

- 展開プロセス自体の継続的改良

展開期間は組織の規模、複雑さ、リソース状況により調整が必要です。各段階で得られた学習内容を次の段階に活かすことで、展開効率の向上を図ります。

長期的な定着に向けて

最終的に、自動変換技術を活用した教育プログラムを企業の標準的な人材育成手法として定着させ、持続可能な競争優位性の源泉とすることを目指します。

- 継続的な効果測定と改善サイクルの確立

- 組織文化への統合と浸透

- 技術進歩への対応と教材の継続的更新

- 成功事例の蓄積と共有

この成功パターンの確立により、組織の学習能力向上と人材育成力の強化が実現でき、業界内での競争優位性確保に寄与することが期待されます。

実施における注意点は以下の通りです。

- 組織の特性に応じたカスタマイゼーションの必要性

- ステークホルダーとの継続的なコミュニケーション

- 変革への抵抗に対する適切な対応策の準備

- 予期しない課題への柔軟な対応体制の構築

これらの考慮点を踏まえた慎重な計画と実行により、自動変換技術を活用した教育変革の成功確率を高めることができます。

段階ごとの評価と標準化による再現性確保は、教育手法のスケーラビリティを担保する重要な工夫です。

成功体験の蓄積と文化への定着は、技術導入だけでなく人材育成における競争優位の鍵を握ります。