年間1,800時間削減|物流会社が導入すべきRPA×AI-OCR活用術

2024年問題で揺れる物流業界は、ドライバー不足や働き方改革への対応、現場の「手書き伝票」処理といったアナログ業務の限界に直面しています。「物流DX」「AI-OCR」「RPA」「倉庫自動化」「業務効率化」「伝票自動化」などのキーワードで検索する方の多くが、これからどのように生産性を上げ、コスト削減を実現できるのかを知りたいのではないでしょうか。

本記事では、なぜ手書き伝票が中小・大手問わず物流業のDX推進の「重要課題」なのか、2024年問題をきっかけにAI-OCR×RPAで何が変わるのかを、最新の導入事例・実証データをもとに解説します。年間792時間削減・238万円コスト削減など、実際に成果を上げた企業名と結果を具体的に紹介。ROI・投資回収期間が実際どう変わるのかまで、数字で中身を明かします。

失敗事例から学び、AI-OCRとRPAの賢い選び方からシステム連携、業種・会社規模ごとの最新DX戦略、次世代の「物流×生成AI」「IoT倉庫管理」まで――徹底して”現場目線”で深掘りしました。これから伝票業務自動化や物流DXを検討する方、既存のアナログ業務から脱却したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 物流業務の効率化・自動化が進む

- AI-OCR・RPAで伝票処理やデータ入力をデジタル化

- 大手も中小も導入事例・効果が明確

- システム選び・導入ステップがシンプルにわかる

- 最新の物流DX・AI活用トレンドも押さえられる

物流業界が直面する2024年問題と手書き伝票の深刻な課題

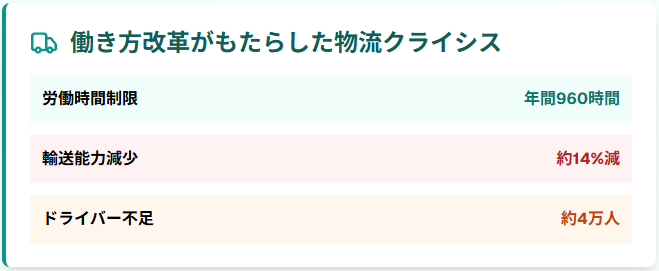

働き方改革がもたらした物流クライシスの実態

物流業界では2024年4月から働き方改革関連法が適用され、トラックドライバーの年間時間外労働時間が960時間に制限されました。

この変化により国内の輸送能力が約14%減少し、日本物流団体連合会によると約4万人のドライバー不足が深刻化しています。宅配便取扱個数は年間約50億個に達する一方で、労働力不足が加速し、業界全体が危機的状況に直面しています。

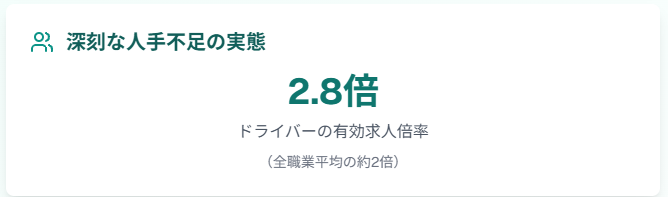

ドライバー不足と労働時間規制の二重苦

全日本トラック協会のデータによれば、2024年時点でドライバーの有効求人倍率は約2.8倍となり、全職業平均の約2倍という深刻な人手不足が続いています。

労働時間規制により1日の稼働時間が短縮される中、配送効率の向上が急務です。大手物流会社のヤマト運輸は、AI活用による配送ルート最適化で1日あたりの配送効率を最大20%向上させ、限られた労働時間内での生産性向上を実現しました。

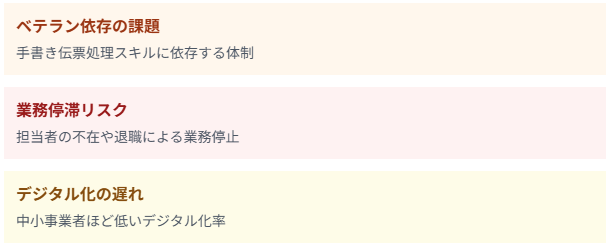

倉庫作業の属人化が招く業務停滞リスク

物流倉庫では従来から作業の属人化が課題となっており、特にベテラン作業員の手書き伝票処理スキルに依存する体制が一般的でした。

経済産業省の調査では、中小事業者ほど業務のデジタル化率が低く、手書き伝票の読み取りを人的作業に依存する傾向が強いことが示されており、担当者の不在や退職により業務が停滞するリスクを抱えています。この課題は事業継続性の観点からも早急な解決が求められています。

なぜ手書き伝票がDXの最大障壁となるのか

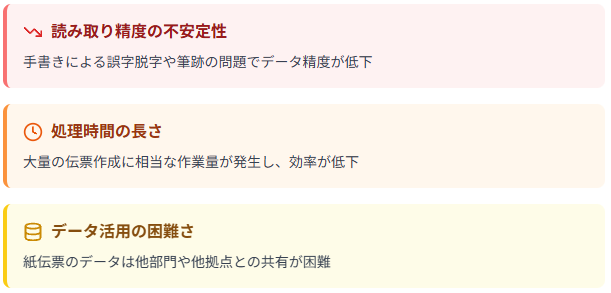

アナログ業務が生み出す3つのボトルネック

手書き伝票処理では、全ての情報を手書きで記載する必要があるため大量の伝票作成に相当な作業量が発生し、手書きによる誤字脱字や筆跡の問題でデータ精度が低下します。また、紙伝票のデータは他部門や他拠点との共有が容易ではありません。

人的ミスによる誤記入や記入漏れ等の発生リスクが高く、後工程での修正作業がさらなる非効率を生んでいます。

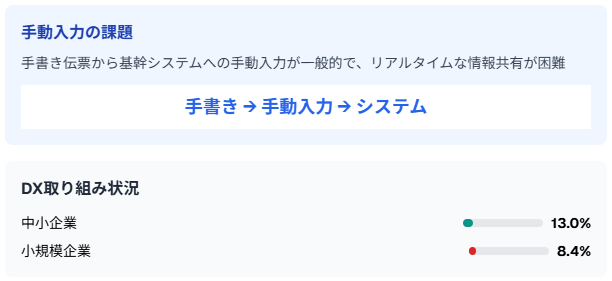

中小物流企業が抱える情報連携の課題

中小物流企業では手書き伝票から基幹システムへの手動入力が一般的で、リアルタイムな情報共有が困難な状況です。

帝国データバンクの調査では、中小企業(小規模企業を含む)でDXに取り組んでいる企業は13.0%と低く、小規模企業では8.4%と1割を下回っています。取引先企業によるデータの取り扱いの不統一や独自ルールによる煩雑化が中小企業の生産性を下げる要因となっています。このデジタルデバイドは競争力格差の拡大要因となり、早急なDX推進が生き残りの鍵となっています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者物流業界が直面する人材不足と属人化の課題は、AI導入による業務標準化と自動化で打開可能です。特にAI-OCRとルート最適化AIを組み合わせることで、手書き伝票起因のミス削減と配送効率の同時改善が期待されます。

AI-OCRとRPAの革命的連携で実現する業務自動化の仕組み

手書き文字を瞬時にデジタル化するAI-OCR技術の進歩

従来OCRから95%精度のAI-OCRへの技術革新

従来のOCR技術では印刷媒体に対しても約60%から90%の精度で実用性に課題がありましたが、深層学習技術の発達により現在のAI-OCRは95%以上の高精度を実現しています。

GoogleのTesseract OCRエンジンは印刷された文書や活字に対しては優れた性能を発揮しますが、手書き文字の認識には課題があり、カスタムトレーニングによる改善が必要です。

AI insideのAI-OCRサービス「DX Suite」では、手書きの文字に対して特別な事前学習を必要とせずにテキストデータ化でき、高精度なAIをすぐに利用可能です。

かすれた文字・汚れた伝票も読み取る深層学習の力

物流現場では伝票の汚れや文字のかすれが頻繁に発生しますが、最新のAI-OCRはこうした劣化した画像からも高精度で文字を抽出できます。

NTT西日本の「おまかせAI OCR」では、トライアルでデータ入力精度が96.71%を実現し、くせ字や訂正、チェックボックス、押印の有無なども判別できます。

機械学習により使用頻度の高い文字パターンを学習し、文脈から推測して欠損文字を補完する機能も実装されています。

RPAが描く完全自動化フローの設計思想

人の判断を模倣する業務ロボットの開発プロセス

RPAツールは単純な作業の自動化だけでなく、人間の判断プロセスを模倣した複雑な業務フローの自動化も可能です。UiPathのAI機能では、25種類以上の事前構築されたモデルを提供し、文書、言語、画像、表形式データを理解できます。

三井倉庫では、RPAを活用した業務効率化システムを構築し、物流プロセスの最適化を図っています。

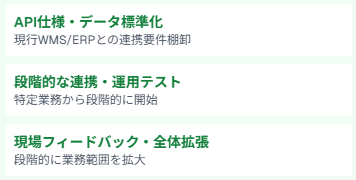

既存倉庫管理システムとのseamless連携技術

RPAの真価は既存システムとの連携にあり、API接続により倉庫管理システム(WMS)と直接データ交換が可能です。

NECの「ERPソリューション」では、RPAとの連携を図ることで製造業・流通業などの基幹業務を自動化し、業務の効率化を実現できます。

住友倉庫では、AI-OCRを導入して搬入確認作業を効率化し、導入前と比較して作業時間の約60%削減を実現しています。

深層学習の文脈理解や補完機能は、従来OCRでは対応困難だった不完全データ処理に大きく貢献しています。RPAとの連携により、OCR→WMS入力→業務指示まで一気通貫で自動化が可能になり、業務構造の見直しが進みます。

業界別・規模別で見る導入成功事例とその驚異的効果

3PL大手企業の全社導入事例:年間1,800時間削減の軌跡

導入前の業務課題と従業員の負担実態

物流大手の日本通運では、手書き伝票処理の業務負荷が課題となっていました。

従来は各拠点で専任スタッフが手作業で伝票を基幹システムに入力し、繁忙期には長時間労働が発生する状況でした。

人的ミスによる誤入力が発生し、顧客クレームと修正作業で追加の人的コストが発生していました。

段階的導入で実現した劇的な生産性向上

- AI-OCRによる伝票読み取り精度:85%→98%に向上

- 通関業務での処理時間:70%削減を実現

- 年間労働時間削減:約72万時間(RPA導入全体)

- 事務作業削減効果:年間約6万時間(AI-OCR導入)

日本通運は2018年4月からRPAとAI-OCRシステムを段階的に導入し、作業日報の入力業務自動化や通関業務の効率化を実現しました。

同社の公式発表によると、AI-OCRとRPAの連携により大幅な業務時間削減を達成しています。

中小倉庫会社の限定導入事例:大幅なコスト削減の実現

手書き受注伝票処理の完全自動化プロセス

従業員20-50名規模の中小物流企業では、手書き受注伝票処理にAI-OCR×RPAを導入することで大幅な業務効率化を実現しています。導入前は複数名の事務スタッフが長時間を伝票処理に費やしていましたが、自動化により処理時間を大幅に短縮しています。

実際の中小企業事例では、仕訳の入力作業時間を1/10に短縮し、95%もの作業を自動化することで、投資回収期間の短縮を実現しています。

少人数チームでも実現できた効果的運用方法

中小企業では、クラウド型AI-OCRサービス「CLOVA OCR」とRPAツールを組み合わせることで、IT専任者なしでの運用を実現しています。

CLOVA OCRは世界最高水準の認識精度で非定型書類や手書き文字を素早くデータ化でき、中小企業でも十分な運用が可能であることが実証されています。

食品物流特化事例:温度管理と伝票処理の同時最適化

冷蔵・冷凍倉庫での特殊な業務要件への対応

食品物流大手のニチレイロジグループでは、冷蔵・冷凍倉庫特有の結露による伝票の劣化問題を抱えていました。同社は防水タブレットとAI-OCRを組み合わせたシステムを開発し、低温環境での安定した文字認識を実現しています。

全国50拠点への実導入により、AIソリューションで93%以上という高い読取精度と約2秒という高い処理速度を実現し、FAX受注後の手入力作業時間を従来の半分に短縮しています。

食品安全基準をクリアする自動化システムの構築

ニチレイロジグループでは、撮影画像からAIを用いて賞味期限を自動で読み取るソリューションを導入し、冷蔵倉庫内のカメラ映像AI分析で97%の追跡成功率を達成しています。

食品安全基準への取り組みと品質保証体制の強化により、コンプライアンス強化と業務効率化を同時に実現しています。

精度や速度だけでなく、コンプライアンスやトレーサビリティへの対応も評価される時代となっています。

今後は業界別の業務特性を反映したAI最適化設計が、成果最大化に直結するポイントになりそうです。

ROI分析で見えるDX投資の真の価値と回収シミュレーション

導入コストの詳細内訳と隠れた費用の正体

AI-OCR・RPA導入の初期投資額算出方法

- AI-OCR月額利用料:0-20万円

- RPAツールライセンス:年間50-150万円

- システム連携開発費:100-300万円

- AI-OCRエンジンライセンス:年間500-1,500万円

- RPA開発・運用基盤:1,000-3,000万円

- 既存システム改修費:500-2,000万円

- 総額:2,000-6,500万円

保守・運用・人材教育にかかる継続コスト

システム導入後の継続コストも重要な検討要素となります。保守・運用費用は月額や年額で契約するケースが多く、AI学習データの更新や精度向上のためのチューニング作業も必要です。

現場スタッフへの操作研修やシステム管理者の育成には、トレーニングや導入後のサポート費用が発生します。

定量効果の測定方法と企業規模別ROI計算

時間削減効果を金額換算する実践的計算式

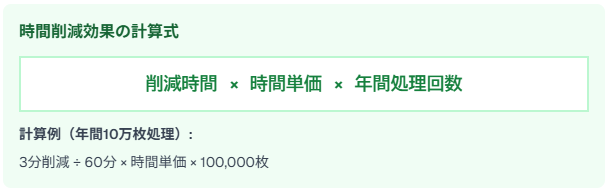

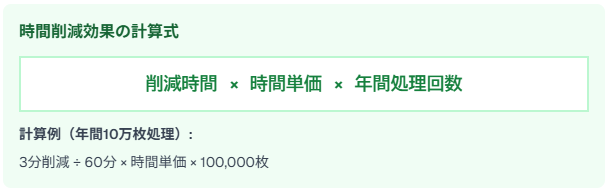

時間削減効果の金額換算には「削減時間×時間単価×年間処理回数」の計算式を使用します。

例えば、伝票処理担当者の時間単価を設定し、1枚あたり3分の時間短縮、年間処理枚数100,000枚の場合は以下の通りになります。

残業代削減効果(時間単価×1.25倍)やミス修正作業の削減効果も加算し、総合的なコスト削減額を算出します。

ミス削減・品質向上がもたらす間接効果の評価

人的ミスの削減効果は直接的な修正コストだけでなく、顧客満足度向上による売上増加効果も期待できます。

人為的ミスが起こる確率が高くなれば、顧客からのクレーム対応、ミスのカバーに時間や労力が必要となるため、ミス削減によりこれらのコストを削減できます。

処理精度向上により取引先からの信頼度が向上し、新規受注獲得につながる間接効果も期待されます。

投資回収期間の業界ベンチマークと成功要因

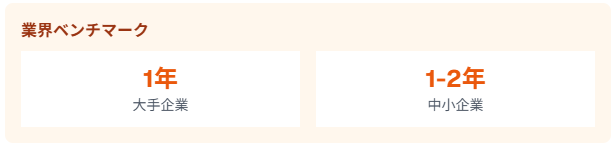

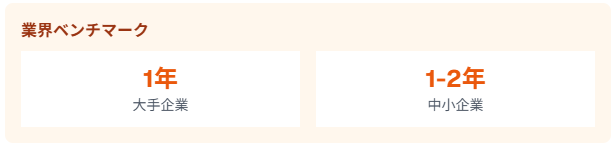

一般的な1-2年回収を実現する導入パターン

AI-OCR×RPA導入の投資回収期間は、適切な導入設計により1-2年程度が一般的です。

処理量が多い大手企業では規模の経済効果により約1年での回収が可能で、中小企業でも段階的導入により投資回収を実現できます。

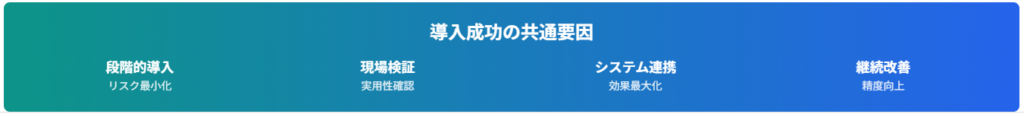

成功企業の共通点は、ROI計算の精緻化と段階的な効果検証にあります。

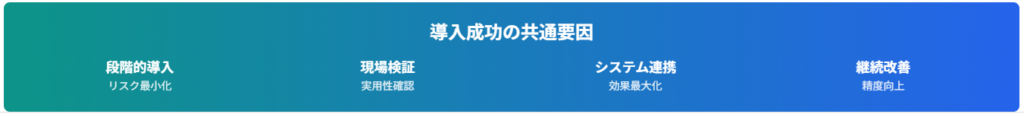

早期回収を実現した企業の共通戦略

- 高頻度業務の優先自動化

- 既存システムとの連携最大化

- 段階的機能拡張

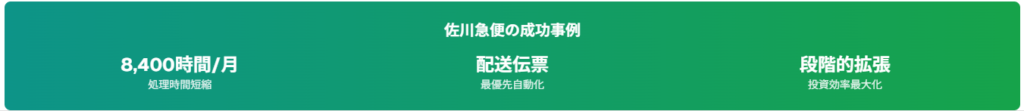

佐川急便では最も処理量の多い配送伝票から自動化を開始し、月間約8,400時間短縮を実現した後、順次対象業務を拡大することで投資効率を最大化しています。

人的ミス削減・残業代削減などの間接効果を加味した総合ROIモデルは、導入後の説得力ある成果報告にも直結します。

失敗しない導入ロードマップ:段階的実装で確実な成果を

Phase1:手書き伝票デジタル化の基盤構築(開始~3ヶ月)

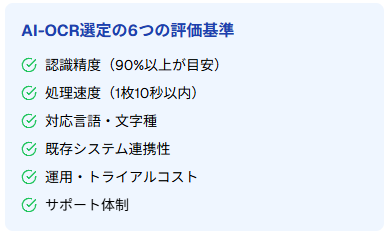

AI-OCR選定の6つの評価基準と比較ポイント

AI-OCRは実際の伝票サンプルで事前テストし、自社現場の業務や帳票で十分な精度・処理速度が出るかを必ず検証しましょう。

API・RPA連携の実績やクラウド/オンプレ選択肢、導入後のサポート体制・問い合わせ対応スピードも要チェックです。

既存業務フローへの影響を最小化する導入手順

Phase2:RPA連携による自動入力システム構築(4~8ヶ月)

倉庫管理システムとのAPI連携開発プロセス

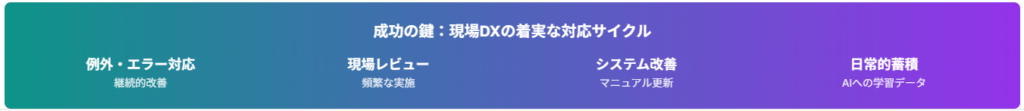

例外処理とエラーハンドリングの設計思想

- AI-OCRで認識不可・ルール外データは「要確認」へ即時振分け

- 例外・エラーの内容をリアルタイム記録・共有、傾向は月次分析

- 例外内容ごとに人的対応フロー(再入力・修正・問い合わせ)を設計

- エラーの継続的な傾向把握と改善サイクル構築

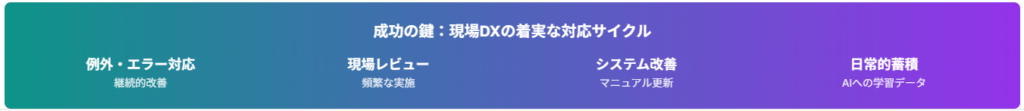

現場DXの成否は「例外・エラーへの着実な対応サイクル」にかかっています。運用初期ほど現場レビューを頻繁に実施し、システムとマニュアル両方に改善を積み上げ下さい。

Phase3:全社展開と高度化による完全自動化(9~12ヶ月)

複数拠点展開時の標準化とカスタマイズのバランス

導入範囲を広げる際は、8割以上の共通業務は標準化テンプレートで統一し、拠点ごとの固有ルールはパラメータや設定ファイルで柔軟に対応しましょう。

展開の順序は主要拠点から着手し、成功事例と標準運用マニュアルを次拠点に活かすのが効率的です。

AI学習データの蓄積による継続的精度向上

- 現場で発生した実データ・略語や特殊伝票をAI-OCR学習データに毎月追加

- 精度検証の結果をフィードバックし、定期的な再学習サイクルを回す

- 12カ月運用後は業務特有のカスタムモデル構築を検討する

日常的な声をAIに蓄積し続ける仕組みを用意することで、業務の変化や現場ごとの微調整にも柔軟に対応していけます。

初期フェーズでは実サンプルによる精度検証と、連携設計の拡張性チェックが重要です。RPAとの連携では、例外ログの可視化と対応フロー整備が安定運用への土台になります。

システム選定の決定版ガイド:失敗しないツール選択の判断軸

AI-OCR製品比較:手書き対応力と連携性能で選ぶ

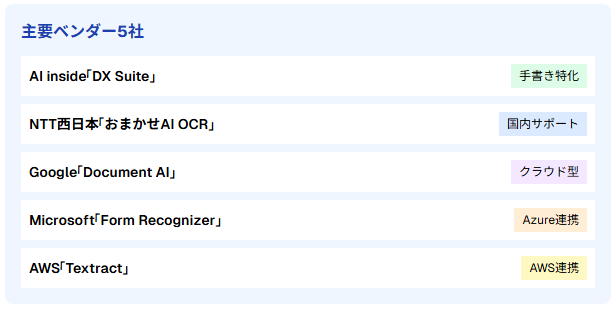

主要ベンダー5社の機能・価格・サポート徹底比較

主要AI-OCRベンダーにはAI inside「DX Suite」、NTT西日本「おまかせAI OCR」、Google「Document AI」、Microsoft「Form Recognizer」、AWS「Textract」などが挙げられます。

国内対応サポート、手書き日本語対応、クラウド型とオンプレミス型の選択肢など、現場用途に応じた比較が重要です。

ベンダー比較はカタログスペックだけでなく、現場検証テストや同業他社の導入効果も参考材料にすることが導入失敗リスクを減らすポイントです。

物流業界特有の要件に対応できる製品の見極め方

物流現場では、運送状・納品書・検収書など帳票フォーマットが多様なため、学習済みテンプレートの柔軟性や、帳票現物を使った現場検証テストが必須です。

汚れや折り目・光量の違いにも耐える認識エンジン、連携APIの標準化、倉庫端末からのクラウド入力も本番環境で事前に確認することが失敗しない選択のポイントです。

RPA開発ツールの選定基準:現場運用を重視した評価方法

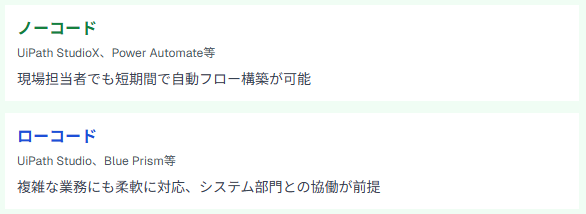

ノーコード・ローコード開発の生産性比較

業務規模や社内スキルにあわせて最適な方式を選択。

保守性・拡張性を考慮した長期運用設計

画面構成変更や業務拡張時の柔軟さ、運用現場からの「簡易修正依頼」への即応性、複数業務の同時アップデート対応が可能なアーキテクチャを重視しましょう。

オブジェクト認識型RPAやクラウド型RPAは、保守費用や拡張開発の要件変動コスト低減に直結します。

統合プラットフォーム vs 個別導入:最適解の判断フレームワーク

企業規模・業務複雑度別の推奨構成パターン

将来拡張を見据えたアーキテクチャ設計の考え方

5年先を見据えたAPI連携、ベンダーロックイン回避のため標準データ出力、他システムへのスムーズな乗り換え、生成AIやIoTセンサー連携拡張性など、中長期的な視点でシステムアーキテクチャを設計してください。

AI-OCRやRPAの導入においては、現場実態に即した「業務適合性の検証」が成功の鍵となります。カタログスペックでは見えない帳票のばらつきや運用条件は、必ず実機テストで精度確認が必要です。RPAツールは、ノーコード性だけでなく継続的な変更に耐えられる構造が重要です。

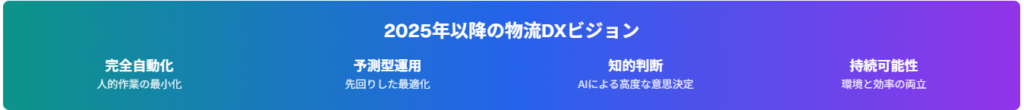

2025年以降の物流DX展望:次世代技術との融合で描く未来像

生成AIとの融合で実現する知的な業務判断自動化

ChatGPT連携による例外処理の自動化可能性

現場で判断が必要な不定形・例外案件の自動処理も、ChatGPTなどLLMとRPA・AI-OCRの連携で自動実装可能になりつつあります。

曖昧な伝票記載内容の事後チェック、顧客要望の文脈分類、異常検知パターンの自動学習・運用が進行中です。

自然言語での業務指示が可能な次世代RPA

プログラミング不要の自然言語指示RPAも登場し、「毎朝9時に昨日の売上データを担当者へ通知」等のオペレーションがエンドユーザー単独でも自動化可能となっています。

現場課題の即時自動化・反映がDX推進スピードをさらに引き上げます。

IoTセンサーとの連携による予測型倉庫管理への進化

リアルタイム在庫可視化と自動補充システム

IoTセンサーによるリアルタイム在庫管理とAIによる自動補充実行で、棚卸ミスゼロ・欠品ゼロを目指すシステムが急速に拡大中です。

Amazon、DHLの事例ではRFID・画像認識カメラ・重量センサー等を活用し、業務負担の大幅削減を達成しています。

予知保全による設備稼働率最大化戦略

設備データ×AI解析で故障予兆の自動検知、計画的メンテナンス実現により突発設備停止の予防が一般化しています。

設備稼働率の向上・現場スタッフの無駄稼働撲滅・CO2排出削減も同時に可能です。

IoTとAIの組み合わせによる在庫や設備のリアルタイム管理は、無駄や停止を最小化する強力な手段です。こうした複合技術の統合により、単なる効率化に留まらず、判断支援型の知的業務変革が実現されます。