Microsoft 365 Copilotの法人向けプラン|料金・機能・ライセンスを詳しく解説

「Microsoft 365 Copilot 法人向けって何ができるの?」「料金はいくら?」「個人向けとどう違う?」ビジネスでのAI活用を検討する中で、こうした疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。2025年現在、多くの日本の大手企業がMicrosoft 365 Copilotを導入し、住友商事では年間12億円のコスト削減、参天製薬では利用率98%を達成するなど、法人向けCopilotは日本のビジネスシーンを劇的に変えつつあります。

本記事では、法人向けMicrosoft 365 Copilotの料金体系、ライセンス要件、Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teamsでできること、無料版や個人向けCopilot Proとの違い、そして実際の日本企業の導入事例まで、2025年最新情報を網羅的に解説します。

「いつから使えるのか」「いらないケースはあるのか」といったサジェストワードの疑問にも答えながら、AIコンサルタントの視点で導入成功のポイントをお伝えします。業務効率化とコスト削減を実現したい経営者・IT担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

- Microsoft 365 Copilot 法人向けの料金体系とライセンス要件

- Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teamsで何ができるか

- 無料版・個人向けCopilot Pro・法人向けの違い

- 住友商事・日本ビジネスシステムズ・ベネッセなど日本企業の導入事例と効果測定

- 導入前に確認すべきセキュリティ対策と購入手順

法人向けMicrosoft 365 Copilotとは

業務データと統合されたAIアシスタント

Microsoft 365 Copilotは、Word・Excel・PowerPoint・Teams・Outlookといった日常業務で使うアプリケーションにAI機能を組み込んだ法人向けサービスです。

大規模言語モデル(LLM)が組織内のビジネスデータと統合され、メール・チャット・ドキュメント・会議情報などから必要な情報を瞬時に抽出してくれます。Microsoft Graphを通じて社内データにアクセスする仕組みにより、組織固有の文脈を理解した回答を得られるのが特徴です。

エンタープライズデータ保護(EDP)が標準装備されており、入力したプロンプトや応答がAIの学習データとして使われることはありません。AIコンサルタントの視点で見ると、従来のAIツールと異なり「組織の記憶」にアクセスできる点が最大の強みといえるでしょう。

個人向けとの主な違い

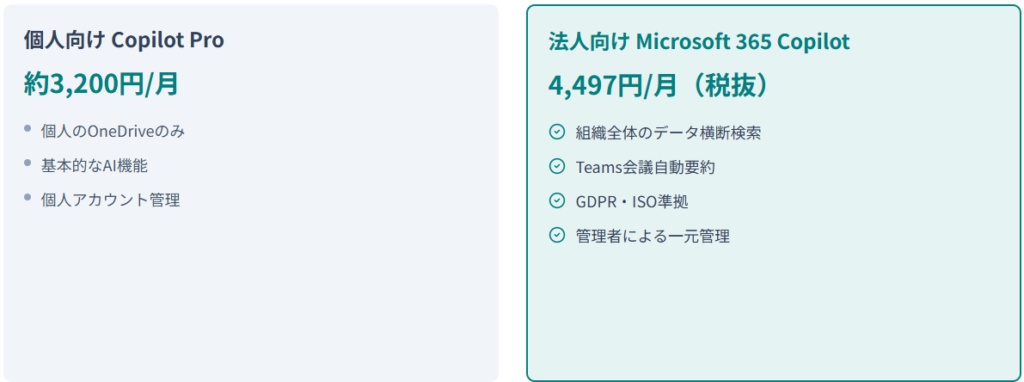

法人向けMicrosoft 365 Copilotと個人向けCopilot Proでは、アクセスできるデータの範囲とセキュリティレベルに大きな差があります。個人向けは約3,200円/月です($20/月相当)。Word・Excel・PowerPointなどのAI機能を利用できますが、参照できるのは個人のOneDriveに保存したファイルのみ。これに対し法人向けは月額月額4,497円(税抜、年間契約)で、社内のメール履歴・Teams会議録・SharePointドキュメントなど組織全体のデータを横断検索できます。

セキュリティ面では、法人向けがGDPR・ISO/IEC 27018に準拠した設計となっており、管理者による一元管理やコンプライアンス機能も充実しています。Microsoft 365管理センターで利用状況をグループ単位で確認できるため、適切な権限管理を実施しやすいのも法人向けならではのメリットです。

2025年の最新アップデート

2025年に入り、Microsoft 365 Copilotはビジネスユーザーにとってさらに使いやすく進化しました。5月のアップデートで追加されたPages機能により、Copilotとの対話内容をチームで共有・編集できるようになっています。

業務特化型のAIエージェントも続々登場しており、研究者向けの「Researcher agent」やデータアナリスト向けの「Analyst agent」が3月に発表されました。8月にはSharePointエージェントが追加され、組織内の膨大なドキュメントへのアクセスが一層簡素化されています。従量課金制の「Microsoft 365 Copilot Chat」も1月に発表され、必要な時だけAIを活用できる柔軟な料金体系を選べるようになりました。

ReAlice株式会社 AIコンサルタント

ReAlice株式会社 AIコンサルタントMicrosoft Graph経由で社内情報を横断的に扱えるため、コンテキストに即した出力精度が非常に高く、実務効率化に直結します。またプロンプトが学習に利用されない保証や、EDPなどの強固なセキュリティ層が企業導入の信頼性を支えています。

料金体系とライセンスの仕組み

月額料金と年間契約プラン

Microsoft 365 Copilotの法人向け料金は、1ユーザーあたり月額4,497円(税抜)となっています。契約形態は年間契約(自動更新)が基本で、月次での契約は選択できません。料金は既存のMicrosoft 365プランへの追加課金として、月額で請求されます。

既存のMicrosoft 365またはOffice 365プランの月額料金に追加される形で請求されるため、総コストは現在のプラン料金に4,497円を上乗せした金額になります。AIコンサルタントとして重要だと考えるのは、為替や税率の変動も最終的な支払額に影響する点です。年間契約を検討する場合は、早めに試算しておくことをおすすめします。

前提となるMicrosoft 365プラン

Copilotを利用するには、対象となるMicrosoft 365プランの契約が前提条件です。

- 一般法人向け(1〜300名):Microsoft 365 Business Basic、Business Standard、Business Premium

- 大企業向け:Microsoft 365 E3・E5・F1・F3

- 大企業向け:Office 365 E1・E3・E5・F3

具体例を挙げると、Business Standard(月額1,560円)を契約している場合、Copilot追加後の合計料金は月額約6,060円となります。Business Premiumを利用しているなら月額2,750円のプラン料金に4,497円が加算され、合計で月額約7,247円です。

注意すべき点は、Microsoft 365 Business Basicが対象外である点でしょう。BasicプランユーザーがCopilotを使いたい場合は、まずStandardまたはPremiumへのアップグレードが必要です。

追加でかかる費用の内訳

基本的には、Copilotライセンス料の月額4,497円が追加費用のすべてですが、前提となるMicrosoft 365プランの料金も含めて総コストを計算する必要があります。「既存プラン料金+Copilot月額」という計算式で導入コストを算出し、ユーザー数が増えるほどコスト差が積み上がっていく点を理解しておくべきです。

購入ルートは、Microsoft管理センターから直接購入するか、CSP(クラウドソリューションプロバイダー)経由で契約するかの2つがあります。従量課金制のMicrosoft 365 Copilot Chatを選べば、基本的なAIチャットは追加料金なしで利用でき、AIエージェント機能を使用する際のみ従量課金されます。ただし、Copilot ChatではMicrosoft Graph(組織データ)へのフルアクセスや、Word・Excel・PowerPoint内での直接的なCopilot機能は利用できません。

組織データの活用やOfficeアプリ統合が必要な場合は、通常のMicrosoft 365 Copilot(月額4,497円)が必要です。実務経験から言えば、パイロット導入の段階では従量課金制を活用し、効果が確認できてから年間契約に切り替える企業が増えています。

従量課金型のCopilot Chatと正規ライセンス版のCopilotでは機能に大きな差があるため、導入目的に応じた選定が重要です。

各アプリでできること

Word・Excel・PowerPointでの活用

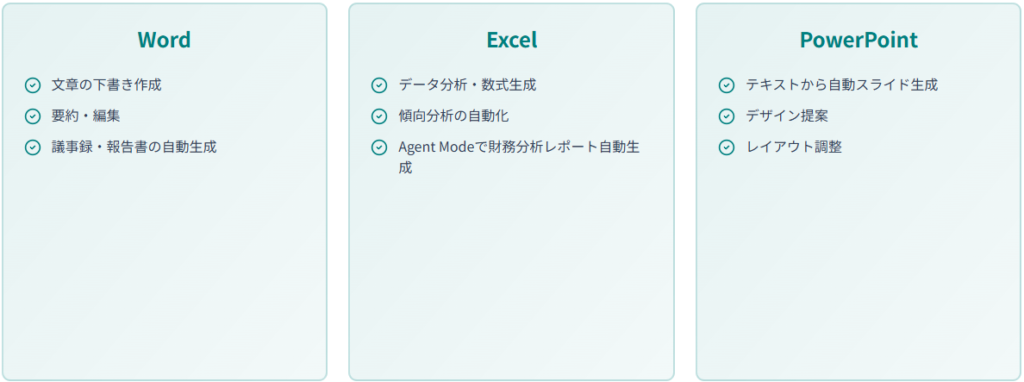

Wordでは、文章の下書き作成・要約・編集をCopilotに依頼でき、議事録や報告書の作成時間を大幅に短縮できます。Excelでは複雑なデータ分析や数式生成をAIがサポートし、傾向分析やインサイト抽出も自動化されます。2025年9月に導入されたAgent Modeにより、Excelで財務分析レポートの自動生成からデータ検証まで一貫して実行できるようになりました。PowerPointではテキストから自動的にスライドを生成し、デザイン提案やレイアウト調整まで行ってくれます。

AIコンサルタントの視点では、単純作業の自動化だけでなく、データから新たなビジネスインサイトを発見するツールとしてExcelのCopilot活用が注目に値します。

OutlookとTeamsでの業務効率化

Outlookのメール自動作成・返信文生成・要約機能により、日々の大量メール処理が劇的に効率化されます。Teamsでは会議の自動要約・リアルタイム議事録作成・アクションアイテム抽出が実現し、会議後のフォローアップ作業が不要になるケースも増えています。

- 住友商事:Teams活用により年間12億円のコスト削減を達成

- 参天製薬:利用率98%を達成し、1人あたり年間約70時間の業務削減を実現

実務でよく見られるのは、英語の会議を日本語で要約してもらうといった多言語対応の活用シーンです。

Microsoft 365 Chatによる横断検索

Microsoft 365 Chatは、組織内のメール・チャット・ドキュメント・会議情報を横断的に検索し、必要な情報を即座に提示してくれます。従来のキーワード検索では見つけられなかった関連情報も、自然言語での質問に対して文脈を理解した回答として返してくれるため、情報収集の時間が大幅に削減されます。

Copilot Pages機能を使えば、長期的なプロジェクトの情報を整理・管理でき、複数のドキュメントから必要な情報を集約して表示してくれます。2025年1月に発表されたMicrosoft 365 Copilot ChatはGPT-4oを活用しており、インターネット上の知識と社内データを統合した回答を提供します。SharePointエージェントの追加により、組織内の膨大なドキュメント群からも効率的に情報を引き出せるようになりました。

AIコンサルタントとして特に推奨したいのは、新入社員のオンボーディングでの活用です。過去のプロジェクト資料や社内ルールを自然言語で質問するだけで必要な情報にたどり着けるため、教育コストの削減につながります。

Copilotは単なる業務自動化ツールにとどまらず、文脈を理解しながら業務知識へとつなげるAIアシスタントとして設計されています。ExcelやTeamsなどでは、人間の判断を補完する形で情報抽出・要約・分析を横断的に支援する点が技術的に大きな特長です。

日本企業の導入事例

住友商事の全社員9,000人導入

住友商事は2024年4月、日本企業として初めてMicrosoft 365 Copilotを全社員約9,000人に導入しました。

全社導入前から複数の部門でパイロット導入を実施し、具体的な業務プロセスでの効果を検証しました。例えば、不動産事業部門では物件情報の収集・整理作業において、Copilotのインターネット検索機能と表計算機能を組み合わせることで業務効率化を実現しました。

月間1万560時間の業務時間削減を達成(2024年12月時点)。月間利用者数は全社員の約75%に到達(2025年5月時点)

Teams会議の自動要約機能による会議後のフォローアップ作業削減や、各種業務プロセスの効率化により、年間12億円のコスト削減を達成

AIコンサルタントの視点から分析すると、住友商事の成功要因は3つあります。第一に、全社一斉導入による規模の経済効果、第二に、具体的な業務プロセスへの落とし込み、第三に、経営層のコミットメントです。

特に注目すべきは、単なるツール導入ではなく、業務プロセス全体を見直しながらAIを組み込んだ点でしょう。

日本ビジネスシステムズの契約書チェック効率化

日本ビジネスシステムズ(JBS)は、Microsoft Copilot for Microsoft 365の早期導入企業の一つです。同社はMicrosoft Viva Insightsと組み合わせた診断サービスも提供しており、従業員の業務負荷を可視化しながらCopilot活用を最適化しています。

具体的には、Copilotに「この契約書の中で一般的な商慣習と異なる条項を指摘してください」と指示すると、AIが過去の契約書データベースと照合しながら該当箇所を抽出してくれます。JBSはMicrosoft Viva Insightsと組み合わせた診断サービスも提供しており、従業員の業務負荷を可視化しながらCopilot活用を最適化しています。

AIコンサルタントとして強調したいのは、JBSの導入事例における2つの重要ポイントです。1つ目は、単なるツール導入ではなく業務プロセス全体を見直した点、2つ目は定着化のための従業員教育を並行して進めた点です。特に法務部門では、Copilotの提案内容を鵜呑みにせず、最終判断は人間が行うという運用ルールを徹底したことが、信頼性の高い業務遂行につながりました。

ベネッセホールディングスのAI活用事例

ベネッセホールディングスは、2つの異なるアプローチでAI活用を推進しています。

社内業務効率化「Benesse GPT」の開発

ベネッセホールディングスは2023年4月、Azure OpenAI Serviceを活用した社内AIチャット「Benesse GPT」をグループ社員1.5万人向けに提供開始しました。その後、Copilot Studioを活用して「社内相談AI」を独自開発し、イントラネットに蓄積した750ページ相当の情報と各部門の業務マニュアルをナレッジベースとして組み込みました。

- 業務効率化:従来、異なる部門への問い合わせに半日から1日かかっていた情報収集が、数分で完了するように改善

- セキュリティ重視:社内データを外部に送信しない設計で、機密情報を保護

- 回答精度向上:データセットの継続的改善により、初期の正答率が大幅に向上

Copilot Studioのノーコード開発環境により、現場の開発者・企画者が安心・安全な環境でAIチャットサービスを検証できる体制を整備しました。

教育現場支援「未来の教室」実証事業

ベネッセは2023年度、経済産業省「未来の教室」実証事業に参画し、生成AIを活用した教員の働き方改革に取り組んでいます。

- テスト問題の自動作成・採点システムの開発

- 小テストや単元末テストの作成にかかる所要時間の短縮(1テストあたり約30分の削減見込み)

- 教員の業務負担軽減と働き方改革への貢献

この実証事業では、生成AIが教員の負担を軽減しつつ、教育の質を維持・向上させる可能性を検証しています。

注目すべきは、ベネッセが汎用的なAIツールをそのまま使うのではなく、社内業務と教育現場という2つの異なる領域で、それぞれの特性に最適化したAI活用を実現している点です。特にCopilot Studioを活用した「社内相談AI」の内製化は、Microsoft製品上の社内データを活用でき、社員がアプリ上で簡単に開発・テスト・公開できる柔軟性が評価されています。このアプローチは、教育・医療・金融など規制の厳しい専門分野で特に有効でしょう。

企業が生成AIを全社展開する際に成功を収めるためには、単なるツール導入に留まらず、業務プロセス全体との統合的設計が不可欠です。今後はこうしたAIツールを自社仕様に合わせて柔軟に内製・展開できる体制が、競争優位のカギになるでしょう。

セキュリティとデータ保護

エンタープライズデータ保護(EDP)の仕組み

Microsoft 365 Copilotのエンタープライズデータ保護(EDP)は、入力したプロンプトと生成された応答をAIの学習データとして使用しない設計になっています。すべてのデータはMicrosoft 365のテナント境界内に保持され、他の組織のテナントとは完全に分離される仕組みです。

Copilot Chatを使用する際、商用データ保護のアイコンが表示されるため、現在のセッションが保護されているかを視覚的に確認できます。Microsoft 365管理センターでは、管理者がCopilot利用状況を監視できます。ライセンスの適格性、導入状況、アクティブユーザー数、各アプリケーションでの利用状況などのメトリックを確認し、適切な権限管理やポリシー設定を実施できます。

AIコンサルタントとして重要だと考えるのは、技術的な保護機能だけでなく、運用ルールと従業員教育の三位一体でセキュリティを確保する必要がある点です。実務でよく見られる失敗例は、従業員が個人アカウントのCopilotを誤って使用してしまい、機密情報が保護されない環境で処理されてしまうケースです。組織としては、法人向けCopilotの利用を徹底し、個人アカウントでの利用を禁止するポリシーを明確に設定すべきでしょう。

GDPR・ISO準拠の安全性

Microsoft 365 CopilotはGDPR(EU一般データ保護規則)およびISO/IEC 27018に準拠しており、国際的なデータ保護基準を満たしています。電子情報開示機能やMicrosoft Purviewとの連携により、法的要件に応じたデータ管理が実現されています。

日本国内の企業においても、個人情報保護法に対応したデータ管理体制を構築でき、金融・医療など規制の厳しい業界でも安心して導入できる設計です。サードパーティのセキュリティソリューションと組み合わせることで、データ漏洩リスクをさらに低減できます。

AIコンサルタントの視点で見ると、コンプライアンス対応は導入の大きなハードルになりがちですが、Microsoft 365 Copilotは主要な国際規格に準拠しているため、社内の承認プロセスを比較的スムーズに進められます。ただし、業界特有の規制(例:金融庁のガイドライン、医療法)については、別途確認が必要です。

プロンプトとデータの取り扱い

Microsoft 365 Copilotに入力したプロンプトと応答は、基礎モデルのトレーニングには使用されませんが、監査やeDiscovery、コンプライアンス目的でログに記録され保持されます。ユーザーがCopilotに送信した情報に、Microsoftのエンジニアがアクセスすることはなく、AIモデルの学習データとしても使用されない仕組みです。

- 法人向けはエンタープライズデータ保護が標準で有効化

- 個人用Microsoftアカウントでサインインした場合は保護対象外のため、機密情報の入力は厳禁(組織のEntraアカウントでサインインした場合はエンタープライズデータ保護が適用されます)

- 従業員が個人アカウントを誤って使用すると情報漏洩リスクが発生

- 組織として法人向けCopilotまたはEntraアカウントでのサインインを徹底するポリシー設定が必須

実務経験から言えば、定期的なセキュリティ研修でこの点を繰り返し伝えることが、情報漏洩を防ぐ最も確実な方法でしょう。

CopilotのEDP設計は、組織境界を明確に保ちつつセッションごとの保護状態が可視化できる点で他の生成AIとは一線を画します。技術的セキュリティだけでなく、利用ポリシーとユーザー教育の3層で守る設計思想が実務での安定運用を支えています。

他サービスとの比較

無料版Copilot Chatとの違い

Microsoft 365 Copilot Chatは、最新の大規模言語モデルを活用したAIチャットで、アクセスできるのはインターネット上の公開情報が中心です。一方、有料の法人向けMicrosoft 365 Copilotは、組織内のメール・チャット・ドキュメント・会議情報にアクセスし、社内データに基づいた回答を提供します。

Copilot Chatでも、組織のEntraアカウントでサインインした場合はエンタープライズデータ保護が適用されます。ただし、個人用Microsoftアカウントでサインインした場合は保護対象外となるため、機密情報の入力は避けるべきです。

法人向けは月額4,497円で、Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teamsなどのアプリ連携機能も含まれます。

AIコンサルタントとして推奨するのは、Copilot Chatで基本的な使い勝手を試してから有料版の導入を検討するアプローチです。ただし、個人用Microsoftアカウントではなく組織のEntraアカウントでサインインすることを徹底し、機密情報を扱う際には適切なデータ保護が適用されていることを確認するよう、従業員への注意喚起は必須でしょう。

個人向けCopilot Proとの比較

個人向けCopilot Proは月額3,200円で、Microsoft 365 PersonalまたはFamilyプランに追加することでWord・Excel・PowerPointのAI機能を利用できます。法人向けと比べると、組織データへのアクセスができず、利用できるのは個人のOneDriveに保存されたファイルのみという制約があります。

- 個人向けCopilot Pro:月額3,200円、個人ファイルのみアクセス可能

- 法人向けMicrosoft 365 Copilot:月額4,497円、組織データ全体を横断検索可能

- 価格差:約1,300円で、Teams会議自動要約・Microsoft 365 Chatなどビジネス特化機能が追加

個人事業主や小規模チームの場合、初期段階ではCopilot Proで試用し、組織が拡大した段階で法人向けに移行する戦略も有効です。

ChatGPTとの機能差

Microsoft 365 CopilotとChatGPTの最大の違いは、Microsoft 365アプリとの統合度と組織データへのアクセス権限です。ChatGPTは汎用的な対話型AIとして幅広いトピックに対応しますが、企業の社内データにはアクセスできません。Copilotは、Excelでのデータ分析やPowerPointでのスライド自動生成など、Office業務に特化した機能を持ちます。

AIコンサルタントの視点では、Microsoft 365を主要な業務基盤として使用している企業には、Copilotの方が導入コストと学習コストの両面で有利だと考えます。

一方、ChatGPTはクリエイティブな企画立案や技術的な質問対応など、汎用的なAI支援が必要な場面で優れています。理想的なのは、両方を使い分ける戦略でしょう。日常業務はCopilot、創造的な思考支援はChatGPTという役割分担が効果的です。

個人向けProやChatGPTと比較して、明確な利用シーンの棲み分けが可能で社内活用のガイド設計がしやすいのも利点です。Copilot Chatの無料版でも試用は可能ですがEntraアカウントを前提に保護環境での運用を徹底することが重要です。

導入の進め方

必要な準備とライセンス確認

Microsoft 365 Copilot導入前に、まず現在契約しているMicrosoft 365プランがCopilot対象プランかを確認します。

対象プラン(Microsoft 365 Business Standard・Business Premium・E3・E5・F1・F3、Office 365 E1・E3・E5・F3)の契約状況を確認。対象外の場合はプランのアップグレードが必要。

組織内のデータ権限を詳細に監査し、誰がどのデータにアクセスできるかを明確化。Copilotは既存のMicrosoft 365の権限設定に基づいてデータにアクセスするため、不適切な権限設定があると機密情報が意図しないユーザーに表示される可能性がある。

IT部門と協力し、SharePoint・OneDrive・Teamsのアクセス権を見直す。組織の規模やデータ量に応じて、導入前に十分な時間を権限整備に充てることを推奨。

AIコンサルタントとして最も重要だと考えるのは、この権限監査のステップです。実務でよく見られる失敗例は、権限設定を見直さずにCopilotを導入し、営業部門の担当者が人事部の機密資料にアクセスできてしまうといったトラブルです。

Microsoft管理センターからの購入手順

Microsoft 365 Copilotの購入は、Microsoft 365管理センターから行います。

Microsoft 365管理センターにログインし、「課金」→「サービスを購入する」の順に進む

「Microsoft 365 Copilot」を検索し、必要なライセンス数を入力。年間契約(自動更新)を選択

支払い方法を登録後、購入を確定。ライセンスが有効化される

CSP(クラウドソリューションプロバイダー)経由で購入する場合は、販売代理店に問い合わせて見積もりを取得します。大規模導入の場合は、Microsoftの営業担当者と直接交渉することでボリュームディスカウントを受けられる可能性もあります。

大規模導入の場合は、CSP経由で価格交渉の余地があり、導入後のサポートも充実している傾向があります。

定着化と社内教育のポイント

Copilot導入後の定着化には、段階的なロールアウトと継続的な教育が不可欠です。参天製薬では利用率98%を達成するために、有志によるアンバサダー制度を導入し、部門ごとに活用を推進する戦略を採用しました。

- ワークショップやe-learningを通じて、各アプリでの具体的な活用方法を伝える

- 社内コンテストを開催し、Copilot活用による業務改善事例を表彰する

- 週1回の活用事例共有会で、小さな成功体験を積み重ねる

- 導入初期の3か月間を「学習期間」と位置付け、失敗を許容する文化を作る

AIコンサルタントとして強く推奨するのは、従業員が試行錯誤しながらCopilotを使いこなせる環境を整備することです。従業員が安心してCopilotを活用できる雰囲気を作ることで、長期的な定着率が大幅に向上します。実務で見てきた成功企業の共通点は、「週1回の活用事例共有会」を開催していることです。

Copilotの導入準備においては技術的な要件チェック以上に、データ権限の棚卸しが運用の肝となります。特に誤ったアクセス権がAI経由で表出するリスクは、セキュリティ事故につながるため慎重な設計が必要です。

導入前に確認すべき注意点

試用版が提供されていない理由

Microsoft 365 Copilotには、原則として無料トライアルは提供されていませんが、企業によってはパイロットプログラムに参加できる場合があります。試用版が限定的なため、Microsoft 365 Copilot Chatで基本的な機能を体験し、自社の業務に適合するかを検証することが推奨されます。ただし、組織のEntraアカウントでサインインすることで、エンタープライズデータ保護が適用されることを確認してください。

Microsoftが公開している導入事例や活用動画を参考にし、具体的な業務シーンでの効果をイメージすることも重要です。

パイロット導入を小規模な部門で実施し、定量的な効果測定を行ってから全社展開するアプローチが有効です。この期間で投資対効果を見極められれば、全社展開の判断もしやすくなります。

最低ライセンス数と契約形態

Microsoft 365 Copilotの一般法人向けプランには、最低ライセンス数の制限はありません。1ユーザーから購入でき、従業員300名までの組織が対象です。大企業向けプランは300名以上が対象となり、契約形態や価格が異なる場合があります。契約は年間契約(自動更新)が基本で、月次契約は選択できません。

解約時の返金ポリシーは契約内容により異なるため、購入前に確認が必要です。従業員数が少ない中小企業でも導入しやすい価格設定ですが、全社員に一斉導入するとコスト負担が大きくなるため、段階的な展開を検討すべきでしょう。実務で見られる賢い導入パターンは、まず営業部門やマーケティング部門など効果が出やすい部門に集中投資し、成果を可視化してから他部門に展開する方法です。

効果測定とROIの考え方

Copilot導入のROI(投資対効果)を測定するには、導入前の業務時間をベースラインとして記録し、導入後の変化を定量的に把握します。

Microsoft 365管理センターのCopilotダッシュボードでは、利用率や活用頻度をグループ単位で確認でき、効果測定の基礎データとして活用できます。AIコンサルタントとしてアドバイスするのは、定量的な指標だけでなく、従業員満足度や創造的業務への時間配分増加など、定性的な効果も評価することです。

ROIは短期的な数値だけで判断せず、中長期的な組織変革の観点から測定すべきでしょう。実務で効果的なのは、「削減された時間を何に再配分したか」まで追跡することです。単に業務時間が減っただけでなく、その時間を戦略立案や顧客対応に充てられたかを確認することで、真の価値が見えてきます。

導入初期は、管理センターのメトリクスと現場ヒアリングの両輪で効果を可視化すべきです。

導入を急ぐより、定量と定性の両面から納得感のある評価軸を設定することが導入の鍵となります。

よくある質問|法人向けMicrosoft 365 Copilot

法人向けの料金はいくらですか?

Microsoft 365 Copilotの法人向け料金は、1ユーザーあたり月額4,497円(税抜)です。

既存のMicrosoft 365またはOffice 365プランに追加される形で請求されます。例えば、Microsoft 365 Business Standardを契約している場合、Copilot追加後の合計料金は既存プラン料金に月額4,497円(税抜)が加算されます。契約は年間契約(自動更新)が基本です。

家庭向けと法人向けの違いは何ですか?

個人向けのCopilot Proは月額3,200円($20/月相当)で、個人のOneDriveに保存されたファイルのみにアクセスできます。

法人向けMicrosoft 365 Copilotは月額4,497円で、組織内のメール・チャット・ドキュメント・会議情報など、社内データ全体を横断検索できます。法人向けは、GDPR・ISO準拠のセキュリティ設計となっており、管理者による一元管理が実現されています。Teams会議の自動要約やMicrosoft 365 Chatなど、ビジネス特化機能も豊富です。

どのMicrosoft 365プランで使えますか?

一般法人向け(1〜300名)では、Microsoft 365 Business Basic、Business Standard、Business Premiumが対象です。大企業向けでは、Microsoft 365 E3・E5・F1・F3、Office 365 E1・E3・E5・F3が対象となります。

重要な点として、Business Basicも対象プランに含まれるため、最もコストを抑えたプランでもCopilotを利用できます。ただし、対象プランを契約していることが前提条件となるため、現在のプラン状況を確認してください。

データのセキュリティは安全ですか?

Microsoft 365 Copilotは、エンタープライズデータ保護(EDP)により、入力したプロンプトと応答をAIの学習データとして使用しない設計です。

すべてのデータはMicrosoft 365のテナント境界内に保持され、他の組織とは完全に分離されます。GDPR・ISO/IEC 27018に準拠し、国際的なデータ保護基準を満たしています。ただし、個人用Microsoftアカウントでサインインした場合とは異なり、法人向けまたは組織のEntraアカウントでサインインした場合は標準でEDPが有効化されているため、従業員に適切なアカウントでのサインインを徹底することが重要です。

導入に最低何ライセンス必要ですか?

Microsoft 365 Copilotの一般法人向けプランには、最低ライセンス数の制限はありません。

1ユーザーから購入でき、従業員300名までの組織が対象です。小規模な部門でパイロット導入を行い、効果を測定してから全社展開する戦略も選択できます。大企業向けプランは300名以上が対象となり、契約形態が異なる場合があります。