Perplexity APIでリアルタイム情報検索を実現!導入手順から実際の活用事例まで

「なぜ同じ検索なのに、うちの競合はこんなに早く意思決定できるのか?」そんな疑問を感じたことはありませんか。実は、2025年に入り多くの企業がAI検索技術の導入を加速しており、その中でも注目されているのがperplexity apiです。

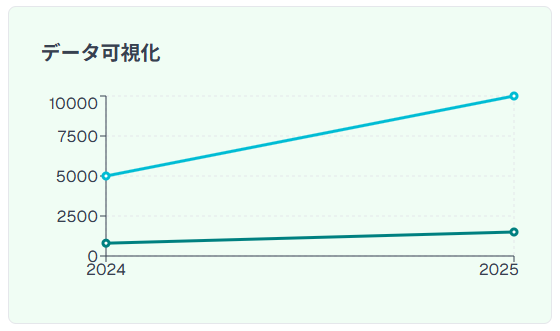

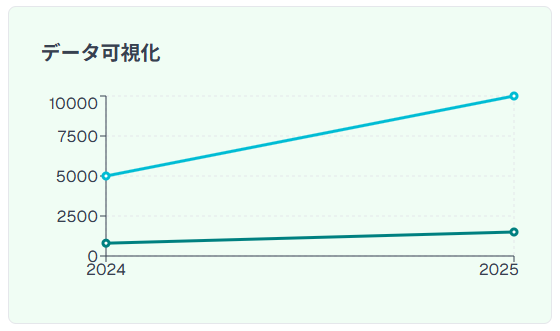

従来の検索ツールとは異なる出典付き回答機能により、マーケティング調査時間を3分の1に短縮し、マニュアル作成工数を半分以下に削減する企業が続出しています。株式会社オズビジョンは全社員にPerplexity Enterprise Proを導入し生産性向上を実現。現在、グローバルで1万社以上の企業・機関への導入が進んでおり、日本でもANRIとの提携により本格的なスタートアップ支援が開始されました。

本記事では、AI活用で業務効率化を実現したい経営者・IT担当者・マーケティング責任者の方に向け、perplexity apiが企業にもたらす具体的なメリットと実装方法を解説します。

AI活用がビジネスに与える変革の背景

日本企業におけるAI導入の現状

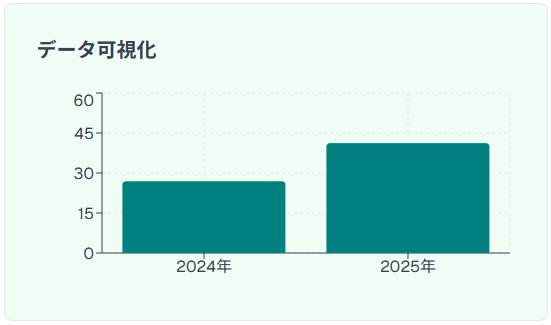

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の「企業IT動向調査2025」によると、日本企業の言語系生成AI導入率は41.2%に達し、前年度の26.9%から14.3ポイント急伸しました。

売上高1兆円以上の企業では73.7%が導入済みで、導入準備中を含めると92.1%の企業が何らかの形でAI活用に取り組んでいます。

導入済み企業の73.2%が何らかの効果を実感している一方、効果測定を行っていない企業が約6割となっており、課題も見えてきています。

- 売上高1兆円以上の企業:73.7%が導入済み

- 導入準備中を含めると:92.1%が取り組み中

- 効果実感企業:73.2%(導入済み企業)

perplexity apiの独自価値

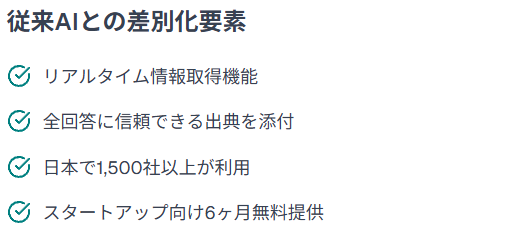

このAPIは従来のAIツールとは全く異なるアプローチを取っており、リアルタイム情報取得と出典付き回答という二つの機能を柱としています。

現在、日本では1,500社以上の企業が利用しており、検索エンジンの概念を超えた「回答エンジン」として機能しています。

2025年7月にはANRIとの提携により、日本のスタートアップ企業向けに6ヶ月間の無料提供とAPIクレジット5,000USドル分の支援プログラムを開始しました。

従来のAIツールとの差別化要素

Perplexityの最大の特長は、全ての回答に信頼できる出典を添付し、リアルタイムでWeb検索を実行する点です。OpenAI APIやClaude APIが過去の学習データに依存するのに対し、このサービスは常に最新の情報をWeb上から取得し、法的リスクを軽減しながらコンテンツ生成を可能にします。

NVIDIAのNeMoプラットフォームとの統合により、カスタムモデルの構築も実現しており、企業固有のニーズに対応できる柔軟性を持っています。

ReAlice株式会社 AIコンサルタント

ReAlice株式会社 AIコンサルタント生成AIの導入が日本でも急速に進む中、Perplexity APIのようなリアルタイム性と根拠提示を両立したツールは、法務・企画部門を中心に高い実務適応性を発揮しています。国内企業の課題である効果測定の仕組み化に対しても、出典明示やログ活用を通じて透明性ある評価がしやすくなります。

業務効率化に与える具体的インパクト

問い合わせ対応の自動化

サッポロビールでは、JBCCのAIチャットボット導入により社内問い合わせ対応の負担を大幅に軽減し、約4,000件のFAQデータベースを構築した実績があります。

一般的に、AI-FAQシステムの導入により問い合わせ対応時間を50%以上短縮する企業が多く、24時間365日の自動対応により顧客満足度の向上を実現しています。

NTTデータの調査によると、AI-FAQシステムの導入により問い合わせ件数を最大60%削減する効果が確認されています。

- AIチャットボット導入で問い合わせ対応負担を軽減

- 約4,000件のFAQデータベースを構築

- 対応時間:50%以上短縮

- 顧客満足度:向上効果

- 24時間365日自動対応

意思決定プロセスの高速化

perplexity apiを活用することで、市場調査時間を従来の3分の1に短縮し、マニュアル作成工数を半分以下に削減する企業が続出しています。

特に市場調査や競合分析において、リアルタイム情報取得機能により意思決定の精度と速度が大幅に改善されました。

従来10時間かかっていた調査を1時間以下に短縮する活用も可能です。

- 市場調査時間:従来の3分の1に短縮

- マニュアル作成工数:半分以下に削減

- 複雑な調査:10時間を1時間以下に短縮

社内ナレッジ管理の改革

同APIを社内ポータルに組み込むことで、業界情報・社内ドキュメント・外部ソースを横断した検索システムを構築できます。

従来のキーワード検索では困難だった複雑な業務プロセスや社内規定について、自然言語で質問するだけで即座に正確な回答を得られるようになりました。

CRMやMAツールとの連携により、営業現場での即時リサーチを実現し、商談成約率の向上に寄与しています。

自然言語での社内横断検索機能は、従来属人化していた知識へのアクセスを民主化し、ナレッジ共有の仕組みを刷新できます。また、定型業務から非定型業務までを一気通貫で支援できる点で汎用性の高いAIツールとして今後さらに導入が進むと考えられます。

perplexity apiの料金体系とコスト管理

従量課金制とクレジットシステム

利用には月額20ドルのPerplexity Proプランへの加入が必須で、毎月5ドル相当のAPIクレジットが自動付与されます 。超過分は従量課金制となり、利用したトークン数とモデルに応じて課金されます。

無料プランではAPIアクセスが利用できないため、商用利用を検討する企業は有料プランの契約が必要です。

- 月額基本料金:20ドル(Perplexity Pro必須)

- 毎月付与クレジット:5ドル相当

- 課金方式:トークンベース + モデル別

- API利用:Pay-as-you-go方式

モデル別料金体系

2025年9月に料金体系が更新され、Sonarモデルは3段階のサーチモード(High/Medium/Low)で料金が変動します。

基本的なSonarモデルは1Mトークンあたり0.2ドルから5ドルまで段階的に設定されており、利用目的に応じて最適なモデルを選択できます 。Chat Modelsは1,000リクエストあたりの固定料金と入出力トークンの可変料金を組み合わせた体系です。

- Low Mode:基本的な検索機能

- Medium Mode:バランス重視

- High Mode:最高精度の検索

企業向けプランの特徴

Perplexity Proでの無料利用枠

Perplexity Proユーザーには月間5ドル分の無料クレジットが付与され、小規模な利用であれば追加コストなしで運用可能です。

Claude 3.5、GPT-4o、Sonar、DeepSeek R1など高性能モデルへのアクセスが可能で、1日に300回以上のPro検索が利用できます。7日間の無料トライアルも提供されており、導入前の機能検証が可能です。

エンタープライズプランの付加価値

Perplexity Enterprise Proプランでは、月額40ドル/ユーザーで大規模運用向けの機能が提供されます。セキュリティ面では、SOC2 Type II準拠やGDPR・CCPAなどの法的要件への準拠機能が含まれ、企業データの適切な管理が保証されます。

ANRIとの提携事例では、スタートアップ企業に6ヶ月間の無料提供が行われており、導入コストの削減に大きく貢献しています。

- 月額料金:40ドル/ユーザー

- SOC2 Type II準拠:高セキュリティ

- スタートアップ支援:6ヶ月無料提供

従量課金型のトークン制と柔軟なクレジット設計により検証段階から本番運用まで段階的な導入が可能です。Sonarのサーチモードによる精度とコストのトレードオフ設計は、業務負荷に応じた最適化に役立ちます。

導入事例と活用シーン

マーケティング活動の自動化

マーケティング部門では、従来10時間かかっていた調査を1時間以下に短縮する活用が可能です。SEO記事の生成において出典付きコンテンツを作成することで、著作権リスクを軽減しながら効率的な記事制作を実現しています。

ソフトバンクとの提携により、日本市場向けのローカライゼーション機能が強化され、日本語検索の精度が向上しています。CRMやMAツールとの連携により、リードナーチャリングプロセスの効率化も図られています。

- 調査時間:10時間を1時間以下に短縮

- 競合製品のポジショニング分析

- キーワードごとのトレンド調査

- ユーザーの口コミやレビュー収集

- 海外市場の動向調査

カスタマーサポートの強化

一般的に、AI検索システムを顧客サポート業務に導入することで、商品に関する質問への回答精度が大幅に向上します。従来の定型回答では対応できなかった複雑な問い合わせに対しても、リアルタイム情報を基にした詳細な回答を提供できるようになり、顧客満足度の向上を実現しています。

チャットボットとの統合により、24時間365日の多言語対応を実現し、問い合わせ対応時間の大幅短縮が可能です。

学術研究支援システム

論文出典付き要約機能

学術研究分野では、AIを活用した論文調査により文献レビューの作業時間を大幅に短縮する活用が広がっています。論文データベースとの連携により、最新の研究動向を自動収集し、出典情報と共に要約を生成する機能を構築できます。

研究者は特定のテーマに関連する論文を自然言語で検索でき、関連性の高い文献を即座に特定できるようになります。

研究者向けダッシュボード構築

研究機関では、AIを活用した研究者向けダッシュボードにより、産業界の技術動向と学術研究の橋渡し機能を実現する取り組みが進んでいます。

特許情報、学術論文、業界ニュースを横断的に検索できる統合プラットフォームにより、研究開発の効率化が図られています。AIによる要約機能と出典表示により、情報の信頼性を保ちながら効率的な情報収集が可能になっています。

マーケティングや研究支援の領域において、AI検索と出典付き要約の組み合わせは、情報精度と生産性を両立できる非常に有効な手段です。特に複雑な質問や非定型的な問い合わせにも対応できる点は、チャットボット連携での顧客対応力を一段引き上げます。

技術実装のポイント

APIキー管理とセキュリティ

環境変数への保存、定期的なローテーション(60-90日ごと)、アクセス権限の制御により、セキュリティリスクを最小化する必要があります。GDPRやCCPAなどの法的要件への準拠も重要で、ユーザーデータの適切な取り扱いとプライバシー保護機能の実装が求められます。

HTTPS通信の徹底とAPIキーをクライアントサイドコードに露出させないことで、データ転送時のセキュリティを確保しています。

Settings > Workspace > API タブにアクセスします 。

API Group名、説明、住所情報を入力してグループを作成します。(支払い方法の設定が必要)

API Keysセクションで「+ Generate Key」をクリックし、即座にAPIキーが発行されます。

システム統合の手順

Python実装においては、requestsライブラリまたはOpenAI互換ライブラリを使用してAPI呼び出しを行います。

JSON形式のレスポンス処理とストリーミング対応により、リアルタイムでの応答表示が可能になります。既存のCRMやCMSとの統合では、Webhook機能を活用した自動連携システムを構築できます。

Docker環境での運用により、スケーラブルなデプロイメントも実現しています。

import requests

import json

# APIキー設定

api_key = "YOUR_API_KEY"

headers = {

"Authorization": f"Bearer {api_key}",

"Content-Type": "application/json"

}

# API呼び出し例

data = {

"model": "sonar-pro",

"messages": [

{

"role": "user",

"content": "最新のAI技術トレンドについて教えて"

}

],

"temperature": 0.7

}

response = requests.post(

"https://api.perplexity.ai/chat/completions",

headers=headers,

json=data

)

# レスポンス処理

if response.status_code == 200:

result = response.json()

print(result)

else:

print(f"エラー: {response.status_code}")

エラーハンドリングとレート制限対策

APIコール時の適切なエラーハンドリングとレート制限対策が、安定したシステム運用の鍵となります。

再試行ロジックの実装、タイムアウト設定の調整、サーキットブレーカーパターンの適用により、システムの堅牢性を向上させています。使用量監視ダッシュボードの構築により、リアルタイムでAPIコール数とトークン消費量を追跡できます。

アラート機能により、予算上限に近づいた場合の自動通知も実装可能です。

- 401エラー:認証失敗 – APIキーの確認

- 429エラー:レート制限 – 再試行間隔の調整

- 400エラー:リクエスト形式の問題 – パラメータ確認

- 500エラー:サーバー障害 – 外部監視とフォールバック

APIキーの適切な管理は、セキュリティだけでなく、運用全体の安定性にも直結します。特にクライアントサイドへの露出防止や定期的なローテーションは、開発初期から徹底すべき基本事項です。

今後の展望と戦略的価値

2025年以降の商用展開

Perplexityは2025年を境に本格的な商用展開を加速しており、日本市場では1,500社以上の企業が利用しています。

ANRIとの提携により、日本のスタートアップ環境への浸透が進み、6ヶ月間の無料提供プログラムが多くの企業の導入きっかけとなっています。ノーコードツールとの統合拡大により、技術的な専門知識がなくても導入可能な環境が整備されつつあります。

グローバルでは1万社以上の企業・機関への導入が進んでおり、日本市場でも同様の成長が期待されています 。

競争優位性の確立

同APIの導入により、企業は重要な価値を同時に獲得できます。

信頼できる情報の自動取得、法的に安全なコンテンツ生成、そしてAIの自然な組み込みという機能は、他社との差別化要因として長期的な競争力向上に寄与します。

OpenAIやAnthropicに並ぶ調査系AIのAPI基盤として、独自の市場ポジションが形成されており、早期導入企業ほど優位性を確保できる状況です。

2025年3月のソフトバンクとの法人向けプラン提供開始により、国内での正規サポート体制も確立されています。

ノーコードツールとの統合拡大

業務ツールとの拡張アプリ提供、業種特化型SaaSへのOEM供給など、活用範囲は急速に拡大しています。

Zapier、Microsoft Power Automate、Google Apps Scriptなどの自動化プラットフォームとの連携により、プログラミング知識なしでの業務自動化が可能になります。

今後はさらに多くのビジネスツールとの統合が予定されており、企業のDX推進において中心的な役割を担う見込みです。

SOC2 Type II認証の取得やシングルサインオン(SSO)対応により、プライバシーとセキュリティ面も強化されています。

Perplexityの商用展開は、日本市場におけるスタートアップ支援やノーコード連携により導入障壁が大きく下がっています。今後はセキュリティ対応(SSO・SOC2)を備えたエンタープライズ利用がさらに広がると見込まれます。

よくある質問

perplexity apiの利用開始に必要な条件は何ですか?

現在、Perplexity ProまたはEnterpriseプランの契約(月額20ドル)が必要です。Pro契約者はSettings > Workspace > APIタブから即座にAPIキーを生成できます。無料プランではAPIアクセスが利用できないため、商用利用を検討する企業は有料プランの契約が必須となります。

7日間の無料トライアルが提供されており、導入前の機能検証が可能です。API Group作成時に支払い方法の設定が必要になります。

既存システムとの統合はどの程度複雑ですか?

RESTful APIとJSON形式のレスポンスにより、既存システムとの統合は比較的容易です。PythonやJavaScriptなど主要な開発言語に対応しており、OpenAI APIとの互換性も一部保持しているため、既存のAI統合システムからの移行もスムーズに行えます。

Webhook機能を活用することで、CRMやCMSとの自動連携も実現できます。Docker環境での運用により、スケーラブルなデプロイメントも可能です。React、Express.js、モバイルアプリなど様々なプラットフォームへの統合例が豊富に提供されています。

コスト管理で注意すべき点はありますか?

従量課金制のため、APIコール数とトークン数の監視が重要になります。特に注意すべき点として、検索時に取得される文書も入力として課金される仕組みがあり、予想以上に高額になる場合があります。

使用量監視ダッシュボードでリアルタイムに使用状況を確認し、日次・月次の上限設定により予期しない高額請求を防ぐことができます。Perplexity Proユーザーには月間5ドル分の無料クレジットが付与されるため、小規模利用では追加コストを抑制できます。

大規模利用を予定する企業は、Enterprise Proプラン(月額40ドル/ユーザー)での契約により、コストパフォーマンスを向上させることが可能です。

セキュリティ面での配慮事項は何ですか?

APIキーの厳格な管理、HTTPS通信の徹底、ユーザーデータの適切な取り扱いが必要です。環境変数への保存、定期的なローテーション(60-90日ごと)、アクセス権限の制御により、セキュリティリスクを最小化できます。

GDPRやCCPAなどの法的要件への準拠機能も含まれており、企業データの適切な管理が保証されます。APIキーをクライアントサイドコードに露出させない、HTTPS通信の徹底により、データ転送時のセキュリティを確保しています。

SOC2 Type II認証の取得により、エンタープライズレベルのセキュリティ基準も満たしています。

他のAI APIと比較した場合の最大の利点は何ですか?

リアルタイム情報取得機能と出典付き回答により、情報の信頼性と最新性を確保できる点が最大の利点です。OpenAI APIやClaude APIが過去の学習データに依存するのに対し、このサービスは常に最新のWeb情報を取得し、全ての回答に信頼できる出典を添付します。

これにより、企業は法的リスクを軽減しながら高品質なコンテンツ生成と意思決定支援を実現でき、競合他社との差別化を図ることができます。NVIDIAとの技術提携により、カスタムモデルの構築も可能で、企業固有のニーズに対応できる柔軟性を持っています。

また、推論速度においてもReplicateより2.9倍高速化を実現しており、パフォーマンス面でも優位性があります。