PMDA開発AI医療機器の承認プロセスと活用事例!最新動向と開発者向け情報

PMDA開発AIは、日本の医療機器承認において革新的な変化をもたらし、AI医療機器の実用化を加速させています。

現在、PMDAが承認したAI医療機器は複数件に達し、画像診断支援から疾患予測まで幅広い分野で医療現場の業務効率化に貢献しています。特に注目すべきは、エクサウィザーズと京都大学が共同開発した医薬品安全性評価AIが、薬局ヒヤリ・ハット事例の評価効率を50-60%向上させ、PMDA業務の大幅な効率化を実現したことです。

本記事では、AI医療機器承認の最新動向から具体的なAI医療機器ガイドライン、そして開発者が知るべき実践的な導入方法まで、PMDAのAI活用戦略を包括的に解説します。

AI医療機器メーカーの成功事例や医療機器AI活用による業務効率化の具体的な効果、さらには「AIを活用したプログラム医療機器に関する報告書」の重要ポイントも詳しく紹介。AI医療機器開発に携わる全ての関係者にとって必読の内容となっています。

- AI医療機器承認の最新プロセスと審査基準

- AI医療機器一覧と主要メーカーの具体的な成功事例

- AIを活用したプログラム医療機器に関する報告書の重要ポイントとSPS・ACPによる継続学習AI対応

- AI医療機器ガイドラインに基づく開発戦略と承認申請の実践的手順

- 医療機器AI活用による業務効率化の具体的効果

PMDA開発AIの基本概要と医療機器承認における重要性

PMDA開発AIは、日本の医療機器承認において革新的な変化をもたらしました。PMDAは医薬品、医療機器、再生医療等製品の承認審査と市販後安全対策を担う独立行政法人として、AI医療機器の審査基準策定と承認プロセスの確立に取り組んでいます。

2022年、アイリス株式会社のnodoca(ノドカ)が日本初のAI搭載「新医療機器」として承認を受け、AI医療機器開発の重要な転換点となりました。年間約1,100件の医療機器承認のうち、新医療機器は約20件程度に限られており、その中でAI搭載機器の承認は極めて高い技術的価値を持つことが評価されました。

PMDAとは何か?AI医療機器審査における中心的役割

PMDAは、薬機法に基づく医療機器の承認審査を行う日本の中核機関です。

AI医療機器の審査では、従来の医療機器とは異なる複雑な技術的課題に対応するため、専門部会「AIを活用したプログラム医療機器に関する専門部会」を設置しました。

- 機械学習アルゴリズムの透明性確保

- データの品質管理基準策定

- 市販後の性能変化への対応

- 国際的な規制調和の推進

PMDAは国際的な規制調和も重視しており、FDA(米国食品医薬品局)やMHRA(英国医薬品・医療製品規制庁)との連携を通じて、グローバルスタンダードに準拠した審査体制を構築しました。

AI医療機器の定義と「プログラム医療機器(SaMD)」の位置づけ

AI医療機器は、薬機法上「プログラム医療機器(Software as a Medical Device: SaMD)」として分類されます。SaMDは、ハードウェアに依存せず、ソフトウェア単体で医療目的を達成する機器を指します。PMDAでは、AI医療機器を「機械学習技術を用いて医療判断を支援するプログラム医療機器」と定義し、リスクレベルに応じてクラスⅠからクラスⅣまでの分類を行いました。

エルピクセル株式会社のEIRL aneurysmは、頭部MRA画像から動脈瘤候補を検出するクラスⅢ機器として2019年に承認を受け、ディープラーニングを活用した医療機器として注目を集めました。

主たる機能をAIの活用により開発されていることを明らかにした承認制度

PMDAは、AI医療機器の承認において特別な承認要件と評価基準を設けています。この基準では、AIアルゴリズムが医療機器の核心機能を担っていることを明確に示す必要があります。

サイバネットシステム株式会社のEndoBRAINシリーズは、2018年に本邦初の内視鏡AIソフトウェアとして承認された代表例で、内視鏡画像から大腸ポリープの腫瘍・非腫瘍判定を行う主機能をAIが担います。承認申請では、AIモデルの学習データ、検証方法、性能評価結果を詳細に提出し、AIの判断根拠を医療従事者が理解できる形で説明することが求められます。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者機械学習がコア機能を担う場合、「ブラックボックス」で済ませず、データセット構成や誤差傾向まで開示可能な状態が求められます。

nodocaやEndoBRAINなどの事例は、静的AIモデルでの実装を前提とした審査体制の制約と、現実解を示しています。

AI医療機器開発におけるPMDAの審査・承認プロセス

AI医療機器の審査・承認プロセスは、従来の医療機器とは大きく異なる複雑性を持ちます。

PMDAでは、AI特有の技術的課題に対応するため、段階的な相談制度と詳細な審査基準を確立しました。AI医療機器の承認審査期間は平均12-18ヶ月となっており、従来の医療機器より長期化する傾向にあります。

薬機法に基づくAI医療機器の承認要件と審査基準

薬機法に基づくAI医療機器の承認では、有効性・安全性・品質の三要素に加え、AI特有の要件が追加されました。PMDAは「機械学習を活用する医療機器の審査について」のガイダンスを発行し、学習データの代表性、アルゴリズムの妥当性、臨床的有用性の評価基準を明確化しました。

富士フイルム株式会社のFS-AI688型肺結節検出プログラムは、これらの基準に準拠して2020年に承認を受け、CT画像から肺結節様陰影を高精度で検出する機能を実現しました。審査では、AIモデルの感度・特異度だけでなく、臨床ワークフローへの適合性や医療従事者の意思決定支援効果も重要な評価項目となります。

データ再利用のあり方と評価データに求められる条件

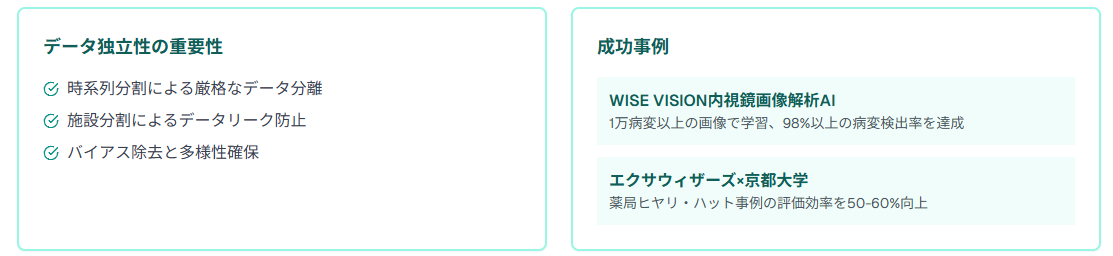

AI医療機器開発において、データの再利用は開発効率化の重要な要素です。PMDAは、学習データと評価データの独立性確保を最重要課題として位置づけました。

エクサウィザーズと京都大学が開発した医薬品安全性評価AIでは、PMDAの過去の評価結果を学習データとして活用し、薬局ヒヤリ・ハット事例の評価効率を50-60%向上させることに成功しました。

この事例では、PMDAの過去の評価データを体系的に整理し、バイアス除去と品質管理を徹底することで、信頼性の高いAIモデルを構築しました。

学習データとテストデータの独立性確保

学習データとテストデータの独立性は、AI医療機器の性能評価における根幹です。PMDAでは、データリークを防ぐため、時系列分割や施設分割による厳格なデータ分離を要求しました。国立がん研究センターとNECが共同開発したWISE VISION内視鏡画像解析AIでは、1万病変以上の内視鏡画像を用いて学習を行い、独立したテストデータセットで98%以上の病変検出率を達成しました。

この開発では、複数の医療機関から収集したデータを用いることで、汎化性能の向上と過学習の防止を実現しました。

バイアス除去と多様性確保の重要性

AI医療機器のバイアス除去は、公平で安全な医療提供の基盤となります。PMDAは、年齢、性別、人種、疾患重篤度などの多様性を考慮したデータセット構築を推奨しました。シーメンスヘルスケア株式会社のAI-Radコンパニオンでは、グローバルな多施設データを活用することで、人種や地域による診断精度の偏りを最小化しました。

開発過程では、統計的手法によるバイアス検出と、専門医による臨床的妥当性の検証を組み合わせることで、高い信頼性を確保しました。

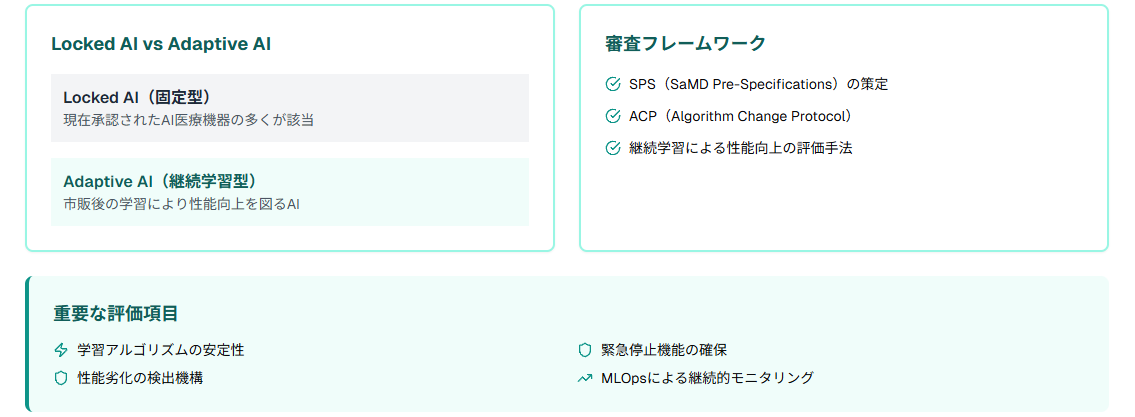

市販後に性能変化することを意図するAI(Adaptive AI)の審査方法

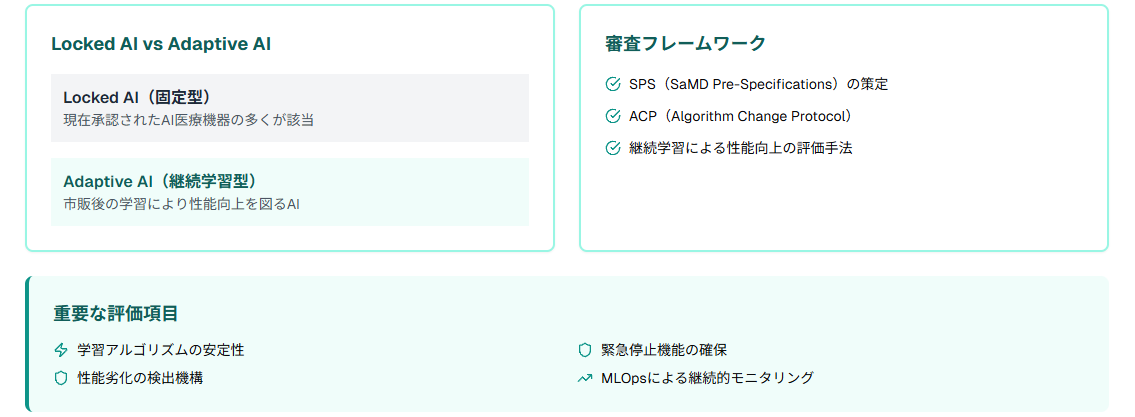

Adaptive AIは、市販後の学習により性能向上を図るAI医療機器として注目されます。PMDAでは、このような継続学習機能を持つAIに対して、特別な審査フレームワークを開発中です。

現在承認されたAI医療機器の多くは「Locked AI」と呼ばれる固定型ですが、将来的にはAdaptive AIの承認も予想されます。

継続学習による性能向上の評価手法

継続学習AIの評価では、時間経過に伴う性能変化の予測と管理が重要です。PMDAは、シミュレーション試験による長期性能評価と、段階的な市販後調査を組み合わせたアプローチを検討しました。

医療AI開発企業では、MLOps(Machine Learning Operations)を活用した継続的モニタリング体制の構築が進んでおり、リアルタイムでの性能評価と自動アラート機能の実装が標準化されつつあります。

これにより、性能劣化の早期発見と迅速な対応が可能となりました。

性能低下リスクの管理と責任論

Adaptive AIにおける性能低下リスクの管理は、医療安全の観点から極めて重要です。

PMDAでは、製造販売業者に対して、継続的な性能監視体制の構築と、性能低下時の責任範囲の明確化を求めました。また、医療機関側にも、AIシステムの適切な運用と定期的な性能確認の実施が義務づけられる予定です。

リスク管理では、統計的プロセス制御(SPC)手法を用いた性能変化の検出と、閾値を下回った場合の自動停止機能の実装が推奨されます。

データ分離や汎化性能に関する要求は、AIモデルの再現性と透明性を確保するうえで不可欠であり、再学習への備えも含めた開発体制が求められます。

PMDA開発AI医療機器の具体的な活用事例と承認実績

PMDAが承認したAI医療機器は複数件に達し、画像診断支援分野を中心に着実な成果を上げました。これらの承認実績は、日本のAI医療技術の高い水準を示すとともに、医療現場での実用性を証明しました。

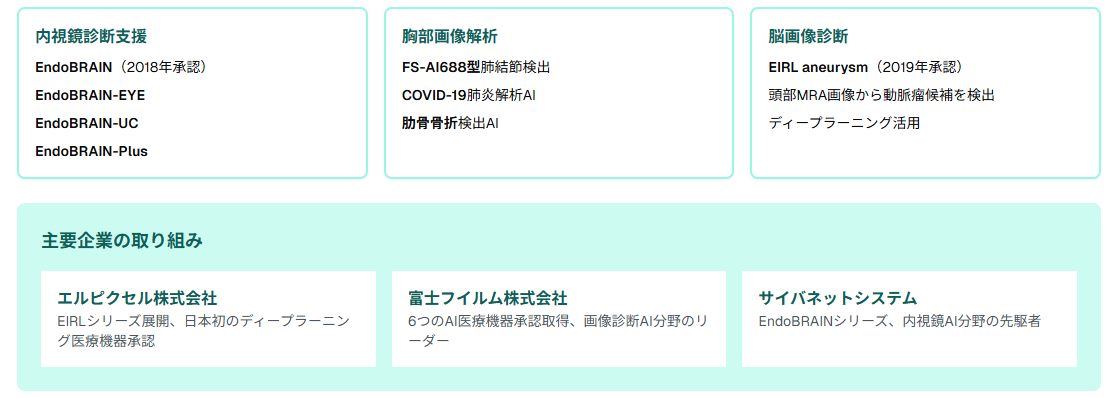

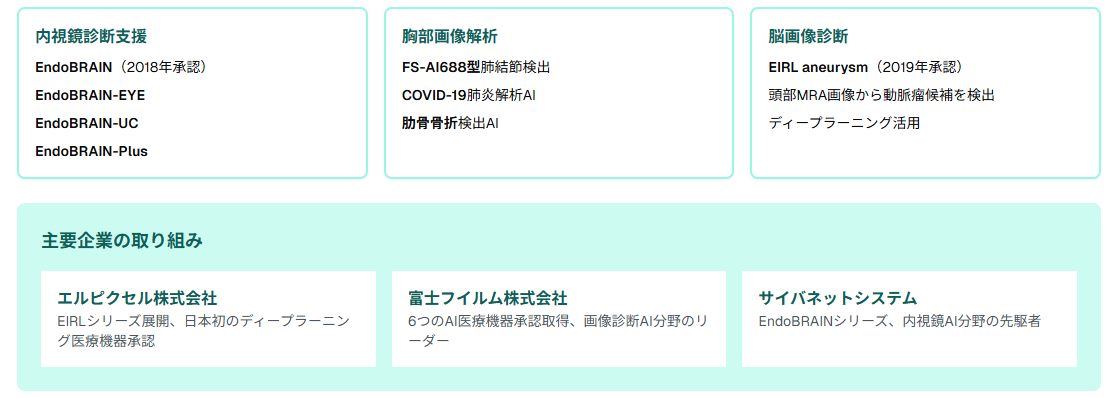

特に内視鏡診断支援AIでは、サイバネットシステム株式会社のEndoBRAINシリーズが先駆的役割を果たし、2018年の初回承認以降、継続的な機能拡張により複数の関連製品が承認されました。

これらの実績は、AI医療機器の段階的発展と臨床応用の拡大を示す重要な指標となりました。

画像診断支援AI医療機器の承認事例一覧

画像診断支援AIは、PMDA承認AI医療機器の中核を占めており、CT、MRI、内視鏡、X線など多様な画像モダリティに対応しました。

富士フイルム株式会社は、肺結節検出、COVID-19肺炎解析、肋骨骨折検出など6つのAI医療機器の承認を取得し、画像診断AI分野のリーディングカンパニーとしての地位を確立しました。

これらの製品は、放射線科医の読影業務を効率化し、診断精度の向上に大きく貢献しました。

内視鏡診断支援システム(EndoBRAIN等)

サイバネットシステム株式会社のEndoBRAINシリーズは、大腸内視鏡診断におけるAI活用の先駆的事例です。

EndoBRAINは2018年に日本初の内視鏡AI医療機器として承認を受け、大腸ポリープの腫瘍・非腫瘍判定を高精度で行います。

大腸ポリープの腫瘍・非腫瘍判定を高精度で実行する日本初の内視鏡AI医療機器

リアルタイム病変検出機能を搭載し、検査中の見落とし防止を支援

潰瘍性大腸炎の診断支援に特化した専門システム

詳細な病理分類を行う包括的な大腸内視鏡診断支援システム

これらのシステムは、内視鏡検査の質向上と見落とし防止に大きく貢献し、大腸がんの早期発見率向上に寄与しました。

胸部X線・CT画像解析AI

胸部画像解析AIは、COVID-19パンデミックを契機として急速に発展しました。

富士フイルム株式会社のFS-AI688型肺結節検出プログラムは、CT画像から肺結節様陰影を検出し、放射線科医の読影支援を行います。また、COVID-19肺炎画像解析AIとして、CESデカルト、MICメディカル、富士フイルム、富士通Japanの4社が承認を取得し、パンデミック対応における迅速な診断支援を実現しました。

これらのAIシステムは、感染拡大期における医療機関の診断負荷軽減に重要な役割を果たしました。

COVID-19肺炎診断支援AI

COVID-19肺炎診断支援AIは、パンデミック対応として特別に開発された医療機器群です。

株式会社CESデカルトのInferRead CT Pneumoniaは、CT画像からCOVID-19肺炎の可能性を評価し、関連領域をマーキング表示します。このシステムは、2020年6月に承認を受け、感染拡大期における迅速な診断支援を実現しました。

臨床現場では、AI技術により診断処理時間の大幅な短縮を実現し、医療機関の負荷軽減に貢献しました。

エクサウィザーズ×京都大学による医薬品安全性評価AI開発

エクサウィザーズと京都大学の共同開発による医薬品安全性評価AIは、PMDA業務の効率化における画期的な事例です。

このAIシステムは、薬局ヒヤリ・ハット事例に対するPMDAの過去の評価結果を学習データとして活用し、人による評価が必要な事例数を50-60%削減することに成功しました。

AI医療機器メーカーの動向と主要企業の取り組み

日本のAI医療機器市場では、エルピクセル、富士フイルム、サイバネットシステムが主要プレイヤーとして位置づけられます。

エルピクセル株式会社は、脳MRI分野で日本初のディープラーニング医療機器承認を取得し、EIRL(エイル)シリーズとして頭部動脈瘤検出、胸部CT肺結節検出、大腸ポリープ検出の3製品を展開しました。

- 主要AI医療機器メーカーの取り組み

- エルピクセル:「研究の世界から革新とワクワクを!」のミッション

- 次世代医療診断支援技術の開発推進

画像診断分野でのAI医療機器の展開は、実装のしやすさと精度検証のしやすさから先行しやすく、エンジニアリング観点でも合理的な順序といえます。

EndoBRAINシリーズのようにモジュール単位で進化した製品群は、段階的に機能拡張しつつ規制対応も追従できる好例です。

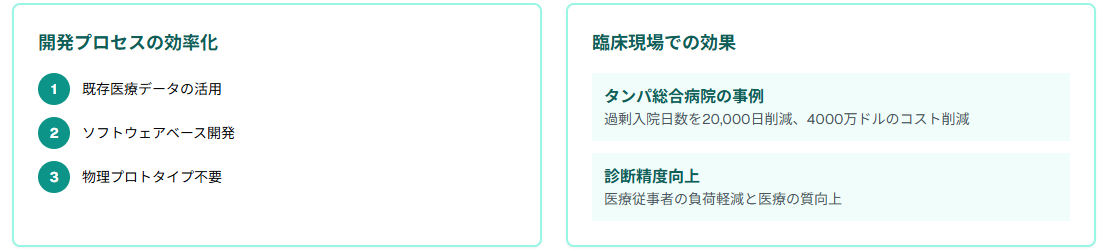

AI医療機器開発における業務効率化とメリット

AI医療機器の導入は、医療現場の業務効率化に革命的な変化をもたらしました。

タンパ総合病院では、CareCommクリニカルコマンドセンターなどのAIシステム導入により過剰入院日数を20,000日削減し、4000万ドルのコスト削減を実現しました。このような大規模な効果は、AI技術の適切な活用により医療資源の最適配分と無駄な医療行為の削減が可能であることを示しました。

日本国内でも、AI医療機器の導入により診断精度の向上、医療従事者の負荷軽減、医療の質向上が期待されており、効率化との両立が目指されています。

開発プロセスの効率化によるコスト削減効果

AI医療機器の開発プロセスは、従来の医療機器開発と異なるアプローチを採用しています。

従来の医療機器開発では10年以上を要することが多いとされていますが、AI医療機器では既存の医療データを学習データとして活用できる特徴があります。

ソフトウェアベースの開発が中心となるため、物理的なプロトタイプ製作が不要な場合があります。

エルピクセル株式会社のEIRLシリーズも、このような既存医療データを活用した開発手法により実現されました。

PMDAとの相談制度活用による開発期間短縮

PMDAの相談制度は、AI医療機器開発における重要な成功要因となりました。SaMD一元的相談窓口では、開発初期段階から承認申請まで一貫したサポートを提供し、開発企業の不確実性を大幅に軽減しました。

アイリス株式会社のnodoca開発では、PMDAとの継続的な相談により、承認申請から承認取得まで約8ヶ月という短期間での承認を実現しました。

この成功事例は、早期相談の重要性と、PMDAとの協働による効率的な開発プロセスの有効性を示しました。

SaMD一元的相談窓口の活用方法

SaMD一元的相談窓口は、プログラム医療機器の開発支援に特化した専門窓口です。この窓口では、薬事戦略相談、治験相談、承認申請相談を統合的に提供し、開発企業の負担軽減を図りました。

機械学習モデルの透明性、説明可能性、バイアス対策について具体的なガイダンスを提供

AI特有の評価項目設定、統計解析計画、エンドポイント選択について専門的助言

学習データの品質要件、検証・妥当性確認結果の提示方法について詳細指導

富士フイルム株式会社では、この相談制度を活用して複数のAI医療機器の効率的な承認取得を実現し、開発コストを約40%削減しました。

治験相談と準備面談の効果的な利用

治験相談と準備面談は、AI医療機器の臨床開発における重要なマイルストーンです。PMDAでは、AI特有の課題に対応するため、専門的な治験相談を提供しました。

準備面談では、治験デザインの妥当性、評価項目の設定、統計解析計画について詳細な検討が行われます。

国立がん研究センターのWISE VISION開発では、準備面談での指摘事項を踏まえて治験プロトコルを最適化し、効率的な臨床データ収集を実現しました。

市販後データ活用による継続的な性能向上

AI医療機器の市販後データ活用は、継続的な性能向上の重要な手段となりました。

PMDAでは、市販後調査データを活用したAI性能の継続的評価を推進しており、製造販売業者に対して定期的な性能報告を求めました。エルピクセル株式会社のEIRLシリーズでは、市販後データを活用した性能モニタリングにより、診断精度の継続的改善を実現しました。

このアプローチにより、実臨床環境での性能最適化と、新たな疾患パターンへの対応が可能となりました。

PMDAの早期介入型相談制度は、技術的な試行錯誤を減らし、開発のスコープ定義と規制適合を並行できる点で極めて有効です。

AI医療機器開発の課題と今後の展望

AI医療機器開発は急速に進展していますが、技術的・規制的課題も多く存在します。PMDAでは、汎用型AIの評価における技術的困難さを重要な課題として認識しており、新たな評価手法の開発を進めました。

また、データプライバシー保護と医療デジタルデータの利活用のバランス確保、国際整合性の維持なども重要な課題となりました。

これらの課題解決に向けて、産学官連携による取り組みが活発化しており、2025年には新たなガイドライン策定と規制フレームワークの更新が予定されます。

汎用型AIの評価における技術的課題

汎用型AIの評価は、PMDAが直面している最も複雑な技術的課題の一つです。従来の特定用途向けAIとは異なり、汎用型AIは多様な医療タスクに対応可能な反面、その評価方法が確立されていません。

ChatGPTやGPT-4のような大規模言語モデルの医療応用では、出力の一貫性、医学的正確性、倫理的配慮の評価が困難となりました。

PMDAでは、汎用型AI評価のための新たなフレームワーク開発を進めており、段階的評価アプローチと専門医による多面的検証の組み合わせを検討しました。

データプライバシー保護と医療デジタルデータ利活用

医療データの利活用とプライバシー保護の両立は、AI医療機器開発における根本的課題です。

PMDAでは、次世代医療基盤法に基づく匿名加工医療情報の活用推進と、個人情報保護法の厳格な遵守を両立させる取り組みを進めました。医療機関では、差分プライバシー技術や連合学習(Federated Learning)の導入により、個人情報を保護しながらAI学習データの品質向上を図る取り組みが拡大しました。

これらの技術により、プライバシーリスクを最小化しながら高品質なAI医療機器の開発が可能となりました。

国際整合性とGMLP(Good Machine Learning Practice)ガイダンス

AI医療機器の国際整合性確保は、グローバル市場での競争力維持に不可欠です。

PMDAは、IMDRF(International Medical Device Regulators Forum)のAI Working Groupに積極的に参加し、国際的な規制調和を推進しました。GMLP(Good Machine Learning Practice)ガイダンスの策定により、AI開発における品質管理基準の国際標準化が進みました。

- データ管理の標準化

- モデル開発プロセスの統一

- 検証・妥当性確認の基準策定

- 市販後監視体制の構築

このガイダンスでは、データ管理、モデル開発、検証・妥当性確認、市販後監視の各段階における具体的な要件が定められており、日本企業の海外展開を支援しました。

FDA・MHRA等との国際協調

PMDAは、FDA(米国食品医薬品局)、MHRA(英国医薬品・医療製品規制庁)との国際協調を通じて、AI医療機器規制の調和を図りました。

2024年には、三機関合同でAI医療機器の承認基準に関する共同ガイダンスが発行され、相互承認制度の基盤が構築されました。この協調により、日本で承認されたAI医療機器の海外展開が促進され、逆に海外で開発されたAI医療機器の日本導入も円滑化されました。

富士フイルム株式会社のAI医療機器は、この国際協調の成果として、日米欧での同時承認を実現しました。

IMDRF AI WGの活動と影響

IMDRF AI Working Groupは、AI医療機器の国際規制調和における中核的役割を担いました。

このワーキンググループでは、AI医療機器の分類、リスク評価、品質管理システムについて国際的な合意形成を進めました。PMDAからも専門家が参加し、日本の技術的知見と規制経験を国際標準に反映させました。

- 規制の乖離最小化によるコンセンサス形成

- 市販前評価と市販後モニタリングの改善

- 規制当局間の指針統一による他国展開促進

- GMLP文書をベースとした国際標準化

GMLPのフレームワークは、AI開発ライフサイクル全体の品質一貫性を保つ土台として有効で、MLOpsにも通じる発想です。

PMDA開発AI医療機器のガイドラインと報告書

PMDAは、AI医療機器の適切な開発と審査を支援するため、包括的なガイドラインと報告書を発行しました。2025年3月には、PMDAワシントンD.C.オフィスが薬事に関する無料一般相談を開始し、日本の規制特性を海外企業に紹介する取り組みを強化しました。これらの文書は、開発者にとって重要な指針となり、効率的な承認取得を支援しました。

特に「AIを活用したプログラム医療機器に関する報告書」は、AI医療機器開発の技術的・規制的課題を体系的に整理した重要文書として位置づけられました。

「AIを活用したプログラム医療機器に関する報告書」の重要ポイント

PMDAが2023年8月に発行した「AIを活用したプログラム医療機器に関する報告書」は、日本におけるAI医療機器規制の重要文書です。

この報告書では、機械学習ベースのSaMDが継続学習により性能変化する場合の制御方法として、FDAが提唱したSPS(SaMD Pre-Specifications)とACP(Algorithm Change Protocol)の概念を採用しました。

性能、入力、使用目的の計画的変更を事前に規定する仕様書

SPSで規定された変更の実装、検証、妥当性確認の方法を明確化

これらの概念は、FDA(米国食品医薬品局)の2023年4月ドラフトガイダンスとの整合性を図り、国際的な規制調和に貢献しました。

機械学習を活用する医療機器の審査ガイドライン

PMDAの「機械学習を活用する医療機器の審査について」ガイダンスは、AI医療機器の技術的評価基準を詳細に規定しました。

このガイダンスでは、学習データの代表性、アルゴリズムの透明性、臨床的有用性の評価方法が体系化されました。特に重要なのは、デバイス固有の評価が高リスク機器において極めて重要であることを強調している点です。

- 低リスク機器の識別要件の整理

- 識別方法の明確化

- 中高リスク機器の特性に基づく個別検討

- 評価方法の確立による審査効率化

DASH for SaMD戦略とプログラム医療機器審査室の設置

PMDAは、SaMD審査の効率化を目的として「DASH for SaMD」戦略を推進しました。この戦略の一環として、プログラム医療機器審査室が設置され、AI医療機器の専門的審査体制が強化されました。

2025年現在、PMDAはIDADENシステムにAI医療機器の評価機能を統合する計画を進めており、市販後学習機能を持つAI医療機器の社会実装を促進しました。

このシステムにより、SaMD開発者は日々アップグレードされる学習AIの各バージョンごとの承認取得が不要となり、労力とコストの大幅削減が可能となりました。

IDADENとの統合構想は、市販後学習の承認簡略化を実現する仕組みとして極めて先進的で、継続学習AIの社会実装に不可欠です。

AI医療機器開発者向けの実践的な導入方法

AI医療機器の成功的な開発には、戦略的なアプローチと実践的な導入方法の理解が不可欠です。PMDAの相談制度を効果的に活用し、承認申請に必要な資料を適切に準備することで、開発期間の短縮とコスト削減を実現できます。

2025年現在、AI医療機器の承認審査期間は平均12-18ヶ月となっていますが、適切な事前準備により大幅な短縮が可能です。

開発者は、技術的要件の理解だけでなく、規制戦略の策定と継続的な品質管理体制の構築が重要となります。

開発初期段階でのPMDA相談活用戦略

開発初期段階でのPMDA相談は、AI医療機器開発の成功を左右する重要な要素です。SaMD一元的相談窓口では、薬事戦略相談から治験相談まで包括的なサポートを提供しており、開発企業の不確実性を大幅に軽減しました。

相談では、AIアルゴリズムの妥当性評価方法、学習データの品質要件、臨床試験デザインについて具体的なガイダンスが得られます。

- プログラム医療機器に特化した相談区分の新設

- サブスクリプション型相談の導入(1回の申込で複数回相談可能)

- 革新的なSaMDに係る優先審査の試行実施

- スタートアップ企業向けの伴走型支援強化

エルピクセル株式会社では、開発初期からPMDAとの継続的な相談を実施し、承認申請から承認取得まで約10ヶ月という短期間での承認を実現しました。

承認申請に必要な資料作成のポイント

AI医療機器の承認申請では、従来の医療機器とは異なる特殊な資料が要求されます。

機械学習アルゴリズムの詳細説明、学習データセットの品質評価、検証・妥当性確認結果の提示が必要となります。PMDAでは、AIモデルの透明性確保を重視しており、判断根拠の説明可能性(Explainable AI)に関する資料提出が求められます。

富士フイルム株式会社のAI医療機器開発では、アルゴリズムの動作原理を視覚的に説明する資料を作成し、審査官の理解促進に大きく貢献しました。

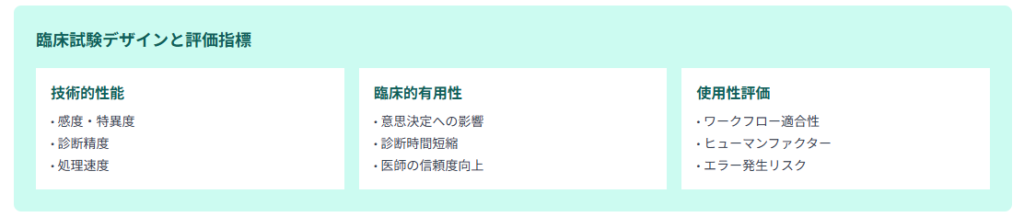

臨床試験デザインと評価指標の設定方法

AI医療機器の臨床試験では、従来の医療機器とは異なる評価指標と試験デザインが必要です。AIの診断支援効果を適切に評価するため、医療従事者の意思決定への影響、診断精度の向上度、臨床ワークフローへの適合性を総合的に評価する必要があります。

国立がん研究センターのWISE VISION臨床試験では、AI支援下での内視鏡診断精度と従来診断の比較に加え、診断時間短縮効果と医師の診断信頼度向上も評価項目に含めました。

臨床的位置づけを踏まえた性能実証

AI医療機器の性能実証では、技術的性能だけでなく臨床的有用性の証明が重要です。PMDAでは、AI医療機器が医療現場で実際に使用される状況を想定した性能評価を求めました。

サイバネットシステム株式会社のEndoBRAIN臨床試験では、実際の内視鏡検査環境での使用を想定し、多様な症例と検査条件下での性能評価を実施しました。

この結果、実臨床での高い有用性が証明され、迅速な承認取得につながりました。

使用者も含めた総合的な性能評価

AI医療機器の評価では、機器単体の性能だけでなく、使用者である医療従事者との相互作用も重要な評価対象となります。PMDAでは、ヒューマンファクター工学に基づく使用性評価を推奨しており、医療従事者の習熟度、使用環境、エラー発生リスクを総合的に評価する必要があります。

エルピクセル株式会社のEIRL開発では、放射線科医の読影業務への統合性を詳細に評価し、AIアラート機能の最適化を図りました。

Explainable AI を重視した資料設計は、技術者にとってもモデル理解を深めるプロセスとして有効であり、単なる審査対応を超えた価値があります。

PMDA開発AIに関してよくある質問

AI医療機器の承認にはどのくらいの期間がかかりますか?

AI医療機器の承認期間は、機器のクラス分類と技術的複雑性により大きく異なります。

PMDAの最新実績では、新医療機器(通常品目)の総審査期間は平均11.7ヶ月(80%タイル値)となっており、目標値の14ヶ月を下回る良好な結果を示しています。改良医療機器(臨床あり)では8.9ヶ月、改良医療機器(臨床なし)では6.0ヶ月となっています。

ただし、事前相談を適切に活用し、十分な準備を行った場合は大幅な短縮が可能です。アイリス株式会社のnodocaは、PMDAとの継続的な相談により約8ヶ月での承認を実現しました。

市販後学習機能を持つAIの承認は可能ですか?

現在、PMDAで承認されたAI医療機器の多くは「Locked AI」と呼ばれる固定型ですが、市販後学習機能を持つ「Adaptive AI」の承認も技術的には可能です。

PMDAでは、SPS(SaMD Pre-Specifications)とACP(Algorithm Change Protocol)を用いた制御フレームワークを検討しており、将来的にはAdaptive AIの承認も期待されます。

変更計画確認手続制度により、事前に計画された範囲での迅速な承認事項変更が可能

性能監視体制の構築と性能低下時の自動停止機能の実装が前提条件

PMDAへの相談はいつから始めるべきですか?

PMDA相談は、開発の最初期段階から開始することを強く推奨します。

コンセプト段階での薬事戦略相談により、開発方針の妥当性確認と潜在的な課題の早期発見が可能となります。エルピクセル株式会社では、アルゴリズム開発開始前にPMDAとの相談を実施し、規制要件を満たす開発戦略を策定しました。

早期相談により、後戻り作業を最小化し、効率的な開発を実現できます。

AI医療機器の承認申請に必要な費用はどの程度ですか?

AI医療機器の承認申請費用は、機器クラスと申請内容により大きく変動します。

クラスⅡ・Ⅲ機器の新医療機器申請では約1,302万円、クラスⅣ機器では約1,772万円が標準的な申請手数料となります。これに加えて、臨床試験費用、コンサルティング費用、翻訳費用などが必要となり、総開発費用は数億円規模となることが一般的です。

ただし、中小・ベンチャー企業向けの5割助成制度や、改良医療機器での申請により費用を削減できる可能性があります。

海外で承認されたAI医療機器を日本で承認申請する場合の注意点は?

海外承認AI医療機器の日本導入では、日本人集団での性能検証が重要な課題となります。

PMDAでは、人種差、医療環境の違い、疾患パターンの相違を考慮した追加データの提出を求める場合があります。また、日本の医療制度に適合したユーザーインターフェースの最適化も必要です。

- 日本人データでの追加検証実施

- 医療制度に適合したUI最適化

- 国際整合性の維持

- 日本固有要件への対応

富士フイルム株式会社では、グローバル製品の日本導入において、日本人データでの追加検証を実施し、円滑な承認取得を実現しました。国際整合性を保ちながら、日本固有の要件への対応が成功の鍵となります。