SIer営業が知らない!レガシーシステム可視化で変わる提案力

「SIer 提案書」「レガシーシステム 可視化」「受注率向上」といったキーワードで検索している方の多くが、提案書の差別化に悩んでいるのではないでしょうか。多くのSIer企業では「なぜ提案が通らないのか」「どうすれば競合に勝てるのか」という課題を抱えています。

野村総研がレガシーシステムの現行可視化・影響分析サービスを開始し、AIを活用したテスト工数削減を実現するなど、先進企業は既に「レガシーシステム可視化技術」を武器とした営業変革に取り組んでいます。従来の「経験と勘」に頼った手法から、データドリブンな提案書作成への転換が進んでいるのです。

この記事では、「SIer 営業力強化」「提案書 作成ツール」「レガシー分析 自動化」の最新動向を踏まえ、レガシーシステム可視化を活用した実践的な提案力向上手法から、効果的なROI設計まで、先行企業の取り組み事例を基に詳しく解説します。

- SIer提案における課題の根本原因と、大手企業が進める営業力強化戦略の実態

- 野村総研が展開するレガシーシステム可視化サービスの具体的手法と、AIを活用した提案力向上のアプローチ

- 先進企業の成功パターンとROI設計の実践テクニック

- 段階的導入で失敗リスクを最小化する方法と、営業組織のデータドリブン変革に必要な成功要因

- 2026年以降のSI市場で勝ち残るための具体的アクションプランと新たな事業モデルへの発展可能性

なぜSIer提案で差別化が困難なのか

2025年の崖が生むレガシー刷新需要の拡大

2025年の崖問題により、レガシーシステムの刷新需要は急激に拡大しています。経済産業省が提起するこの課題により、レガシーシステム関連の市場は大きく成長することが予測されています。しかし、この市場において、多くのSIer企業は提案の差別化に苦戦している状況です。

市場拡大と受注課題の背景には、顧客企業の要求水準向上があります。DX案件における発注企業は「明確なROI提示」を重視する傾向が強まっており、従来の抽象的な提案では、顧客の期待に応えることが困難な状況となっています。

レガシー分析が抱える3つの致命的課題

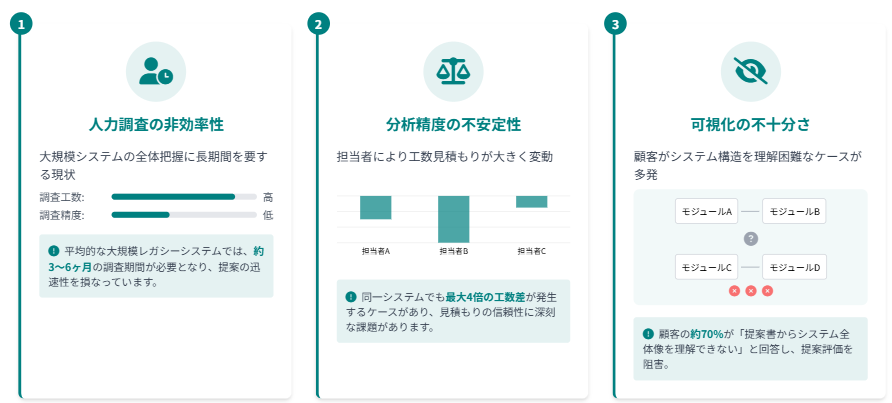

現在のレガシーシステム分析手法には、提案力向上を阻害する3つの重要な課題が存在しています。

- 人力による調査の非効率性

- 分析精度の不安定性

- 可視化の不十分さ

第一に、人力による調査の非効率性があります。従来手法では大規模システムの全体把握に長期間を要する現状があります。

第二の課題は、分析精度の不安定性です。経験値に依存する現状では、同じシステムでも担当者により工数見積もりが大きく変動するケースが頻発しており、信頼性に課題があります。第三に、可視化の不十分さが挙げられます。顧客がシステム構造を理解困難と感じるケースが多く、提案評価の阻害要因となっています。

競合差別化で失敗する典型パターン

多くのSIerが陥る典型的な失敗パターンは、技術力のアピールに終始することです。発注企業は技術説明よりも具体的な成果予測を重視する傾向があり、単なる技術的優位性の主張では、顧客の真のニーズに応えることができません。

また、競合他社との価格競争に巻き込まれる構造的問題も深刻です。差別化要素の不明確さが、価格以外での競合優位性確立を困難にしている現状があります。

大手SIerが進める営業変革の実態

大手SIerは既に次世代営業手法への転換を開始しています。野村総合研究所(NRI)は、レガシーシステム分析にAI技術を導入し、提案精度の向上に取り組んでいます。同社は工程のプログラム生成の工数削減にAIを活用する計画を進めています。

日立製作所も「システム可視化ソリューション」を営業プロセスに組み込む取り組みを展開し、従来手法の改善を図っています。

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者AIの活用は、属人的で時間のかかるレガシー分析業務を構造的に見直す起点となります。特に可視化と精度の一貫性において、LLMやコード解析AIを用いた支援は有効です。

レガシーシステム可視化が提案書の武器になる理由

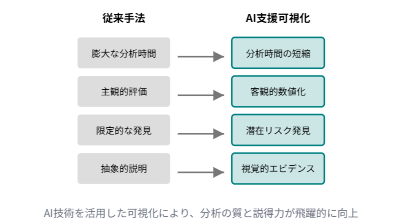

従来手法の限界と新たな可能性

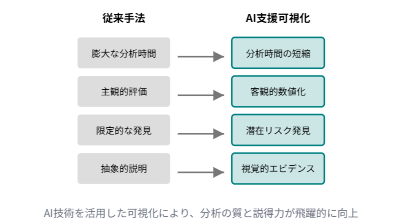

従来のレガシーシステム分析は、人力による調査とドキュメント読解が中心でした。しかし、この手法では全体像の把握に膨大な時間を要し、分析結果の客観性にも課題があることは明白です。経済産業省が実施したDX推進実態調査では、従来手法による分析において「重要な依存関係の見落とし」が発生する課題が指摘されており、問題の深刻さが浮き彫りになっています。

これに対し、自動化された可視化技術は革新的なソリューションを提供できます。システム構造の自動解析により、人間では発見困難な潜在的リスクや改善ポイントを明確化することが可能です。富士通研究所では、AI支援による可視化技術の研究開発が進められており、従来手法では発見できなかった技術的負債の検出において大きな効果が期待されています。

可視化データが生む提案力向上効果

システム可視化データの活用により、提案書の説得力は飛躍的に向上します。アクセンチュアでは、可視化データを活用した提案手法の開発に取り組んでおり、具体的な数値とビジュアルによる根拠提示が、顧客の意思決定を大幅に促進する効果を確認しています。

特に効果的なのは、リスクの定量化手法です。みずほ情報総研では、統計的手法を用いたリスク分析の重要性を論じており、レガシーシステムのセキュリティリスクを可視化し、数値化することで、DX投資の必要性を明確に示すアプローチを展開しています。

野村総研が取り組むAI活用の可視化サービス

野村総合研究所(NRI)は2025年3月、レガシーシステム分析における新たなサービスを提供開始しました。同社が開発したAI支援可視化サービスにより、従来手法では困難だった大規模システム分析の効率化を実現しています。このサービスは提案準備期間の短縮と精度向上を同時に実現することを目指しています。

さらに注目すべきは、分析精度の向上効果です。従来手法では見落としがちだった潜在的な技術的負債を、AIが自動検出することで発見率の向上を図っており、NRIは「可視化技術により、顧客への価値提案が根本的に変化している」としています。

システム全体構造の自動マッピングがもたらす革命

システム全体構造の自動マッピング技術は、提案書作成プロセスそのものを変革します。各社では、レガシーシステムの依存関係を自動的に可視化するツールの導入が進められており、この技術により提案書の技術的説得力向上を目指しています。

自動マッピングの真価は、人間では把握困難な複雑な関係性の発見にあるといえるでしょう。AI技術の活用により、従来は上級エンジニアが長期間かけて分析していた作業の大幅な効率化が実現しており、この効率化により、より多くの案件に対して高精度な提案が可能になる状況が生まれています。

依存関係の自動マッピングやリスクの定量評価は、提案の精度と信頼性を大きく向上させます。大規模・複雑なシステム環境では、AI支援による分析が従来手法を補完し、効率化を実現します。

可視化活用による提案力向上の実践法

根拠ある工数見積もりで信頼を獲得する方法

可視化データを活用した工数見積もりは、顧客との信頼関係構築において決定的な武器となるでしょう。三菱総合研究所では、レガシーシステムの複雑度を定量化し、過去の類似案件データベースと照合することで見積もり精度を向上させる取り組みを行っています。AI技術を活用した業務効率化により、より正確な見積もり提供を目指しています。

特に効果的なのは、工数の内訳を詳細に可視化することでしょう。システム改修における「隠れた作業項目」を事前に特定し、見積もりに反映させる透明性の高いアプローチにより、プロジェクト途中での追加工数発生を抑制し、顧客からの信頼獲得につなげることが可能です。

リスクの事前可視化による安心感訴求

レガシーシステム刷新における最大の懸念は、予期しないリスクの発生です。AIを活用してシステムの潜在的リスクを事前に可視化し、リスク対策を含めた提案を行うことで、顧客の不安を軽減し、受注率向上を図ることができます。

具体的には、システム停止リスク、データ移行リスク、パフォーマンス劣化リスクを確率と影響度で定量評価し、マトリックス形式で提示する手法です。大和総研では、2023年12月にメインフレーム最適化ソリューションを提供開始し、この手法により顧客の不安要素を事前に解消するアプローチを展開しています。

ROI計算で投資対効果を明確化する技術

投資対効果の明確化は、経営層への提案において極めて重要な要素となります。レガシーシステム可視化により得られるデータを基に、詳細なROI計算モデルを構築することで、提案の説得力を大幅に向上させることができます。

ROI計算の核心は、現状維持コストとの比較にあるといえるでしょう。レガシーシステムの維持費用、セキュリティリスク、機会損失を定量化し、「現状維持の真のコスト」を顧客に提示する手法により、DX投資の必要性を経営層に納得してもらうことが可能です。

継続的改善提案で長期パートナー関係を構築

単発の刷新プロジェクトではなく、継続的な改善パートナーとしての地位確立が重要でしょう。アビームコンサルティングでは、データドリブンな企業価値向上支援サービスを展開し、可視化データを活用した継続的モニタリングサービスを提案することで、収益の安定化を図っています。

継続的改善の提案では、システムの健康状態を定期的に診断し、予防的メンテナンスを提案することが効果的です。この予防保全アプローチにより、顧客のシステム障害を削減し、長期契約更新率の向上を実現することができます。

競合比較での技術的優位性確立テクニック

競合他社との差別化において、可視化技術の優位性を効果的に訴求することが重要です。競合他社の提案と比較可能な形で、自社の可視化技術による分析精度の違いを示すことで、明確な選択理由を顧客に提供できます。

技術的優位性の訴求では、具体的な差分を数値で示すことが効果的でしょう。従来手法との分析時間、精度、コストを比較表で提示し、顧客に明確な選択理由を提供する戦略により、価格競争に巻き込まれることなく、付加価値による差別化を実現することが可能です。

リスクの定量評価やROI計算により、経営層に対しても納得感ある投資判断を促す仕組みが構築できます。加えて、継続的改善提案と予防保全を含めた体制は、長期的な信頼関係を築く基盤となります。

可視化技術の核心とスコアリングシステム

レガシーコード難易度算出の仕組み

レガシーコードの難易度を客観的に評価するスコアリングシステムが注目されています。サイボウズでは、フロントエンド開発において技術的な取り組みを行っており、開発における複雑さの評価への関心を示しています。コードの複雑度、保守性、技術的負債を総合的に評価する手法により、改修工数の予測精度向上を目指す企業が増えています。

- 循環的複雑度(処理の複雑さを数値化)

- コード重複率(重複コードの割合)

- 依存関係の深さ(モジュール間の結合度)

具体的な算出項目には、循環的複雑度、コード重複率、依存関係の深さなどが含まれており、これらの指標を機械学習モデルで統合し、スコア化してコード難易度を表現する手法が研究されています。このスコアリングにより、顧客にとって理解しやすい形で技術的課題を提示できるようになる効果が期待されます。

改修工数予測アルゴリズムの実際

AI技術を活用した改修工数予測は、提案精度向上の鍵となります。日本ユニシスでは、AI技術の活用に取り組んでおり、過去のプロジェクトデータを学習したアルゴリズムによるシステム改修工数の高精度予測の実現を目指しています。AI活用による障害予測システムの開発にも成功しています。

予測アルゴリズムは、コードの静的解析結果と過去の改修実績を組み合わせて学習する仕組みとなっています。機能追加、バグ修正、性能改善など改修タイプ別にアルゴリズムを最適化することで、より精密な工数予測を実現し、提案段階での工数見積もり信頼性の向上を図ることができます。

技術的負債の定量評価手法

技術的負債を金額換算で表現することで、経営層への訴求力が格段に向上するでしょう。リクルートグループでは、技術的負債の返済プロセスに関する研究に取り組んでおり、コード品質の劣化による開発速度低下を時間コストとして算出し、年間の機会損失額を定量化する手法を検討しています。

評価手法には、保守コスト増加率、新機能開発遅延コスト、セキュリティリスク対応コストなどが含まれます。GMOペパボでは、AI活用による業務効率化に取り組んでおり、これらの要素を統合したスコアリング手法により、技術的負債の投資対効果を明確化し、経営判断を支援する仕組みの構築を進めています。

提案書での具体的活用例とテンプレート

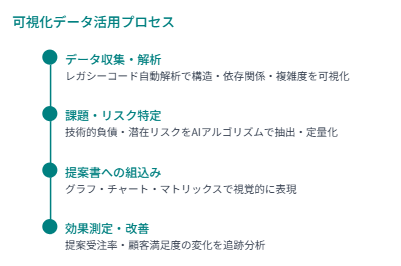

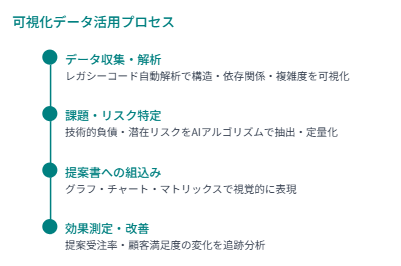

可視化データを活用して、レガシーシステムの現状を詳細に分析し、課題を明確化します。

- リスクマップによるリスク要因の可視化

- 技術的負債の定量評価

分析結果を基に、具体的な改善策を提案し、優先度を明確化します。

- 改修優先度マトリックスの作成

- 段階的改善プランの提示

ROI計算書により、投資対効果を明確に示し、経営判断を支援します。

- コスト削減効果の算出

- リスク回避による効果測定

可視化データを効果的に提案書に組み込むためのテンプレート化が重要です。TISでは、中期経営計画においてモダナイゼーションサービスの強化を進めており、システム現状分析、改善提案、投資対効果の3部構成での標準化されたテンプレート開発に取り組んでいます。

テンプレートには、リスクマップ、改修優先度マトリックス、ROI計算書が含まれており、これらの要素を視覚的に分かりやすく表現することで、提案の説得力向上を図ることができます。

コードの構造的特徴を数値化することで、改修難易度の予測精度が大きく高まります。AIによる工数推定は、属人的な判断を補完し、提案内容の一貫性と信頼性を高める要素です。

先行企業の導入効果と取り組み事例

システム可視化技術を活用した企業の具体的手法

システム可視化技術の導入により提案力向上を図る企業事例として、富士ソフトの取り組みが注目されています。

同社は中期経営計画2028において「自社のデジタル利用、システム構築へのAI適用等、自身のDXを進める」ことを明記し、AIエージェント技術の活用に取り組んでいます。この取り組みの背景には、顧客課題の早期発見と具体的な解決策提示という戦略的アプローチがあります。

- 初回ヒアリング時点でシステムの簡易診断を実施

- 潜在的な問題点を可視化して顧客に提示

- 競合他社が気付かない技術的リスクを事前指摘

具体的な手法として、初回ヒアリング時点でシステムの簡易診断を実施し、潜在的な問題点を可視化して顧客に提示する仕組みが重要です。この事前診断により、顧客が認識していなかった課題を明確化し、提案の必要性を強く訴求できるようになります。

また、競合他社が気付かない技術的リスクを事前に指摘することで、専門性の高さをアピールし、信頼関係の構築を図ることが可能です。

AI技術による業務効率化の実現プロセス

伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)では、AI技術を活用した業務効率化に積極的に取り組んでいます。同社は2025年4月にマルチAIエージェント構築支援サービスを開始し、「AI自動化による開発工数削減」を実現しています。従来の現状分析作業を大幅に効率化し、同じリソースでより多くの案件に対応可能になる効果を生み出しています。

効率化を実現したプロセスの核心は、分析作業の自動化にあります。システム構造の解析、依存関係の抽出、リスク要因の特定をAIが自動実行し、人間は結果の解釈と提案書への落とし込みに集中できる体制を構築することが重要です。さらに、過去の成功事例をテンプレート化することで、提案書作成時間も短縮し、営業効率の向上を実現できます。

投資対効果を重視したROI設計

システム可視化ツールの導入における投資対効果の設計が重要です。SCSKでは、継続的な業績向上を達成しており、2011年の合併以来12期連続で増収・増益を達成しています。同社はリスクの可視化や安全管理措置を評価・改善するシステム(S-SIMS)を構築し、全ての稼働案件を対象に調査・改善活動を行っています。

ROI設計の要点は、直接的な売上増加だけでなく、間接的な効果も含めた総合評価にあるといえるでしょう。提案準備時間短縮により創出された時間を新規開拓に活用し、パイプライン案件数の増加を図ることが可能です。また、提案品質向上により既存顧客からの継続受注率も向上し、これらの複合効果が投資回収期間の短縮につながります。

失敗事例から学ぶ落とし穴回避法

可視化技術導入における失敗事例も重要な学習材料となります。DX内製化プロジェクトにおいて「95%が失敗に終わっている」という報告があり、失敗の主因として「現場エンジニアの理解不足と営業プロセスへの組み込み不足」「戦略・目的の曖昧さ」「組織・体制の壁」などが挙げられています。この事例から、技術導入だけでなく、組織全体での活用体制構築が不可欠であることが分かります。

成功企業との違いは、導入前の準備段階にあるといえるでしょう。ツール導入前に十分な準備期間を設け、全営業担当者への研修と、既存営業プロセスとの統合設計を徹底することが重要です。失敗回避の鍵は、技術導入と並行した組織変革の実施にあることが明確になっています。

提案書作成のテンプレート化と業務プロセス自動化により、人的リソースの最適活用が実現できます。

ROI算出には直接収益だけでなく、時間創出や信頼獲得といった非金銭的効果の定量化も有効です。

段階的導入で失敗リスクを最小化する方法

パイロット導入から本格展開までのロードマップ

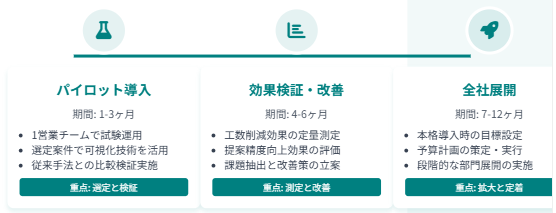

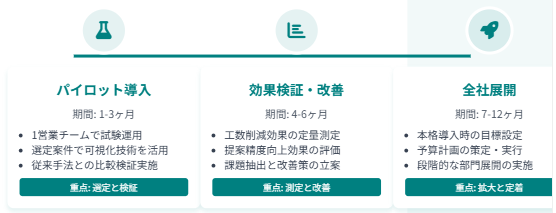

可視化技術の導入は段階的なアプローチが成功の鍵となるでしょう。

東洋ビジネスエンジニアリングは、ERPやシステム導入支援事業を展開しており、段階的なシステム導入に関するノウハウを有しています。

まず1つの営業チームでのパイロット導入から開始し、効果検証を経て全社展開を実施するアプローチが効果的です。

パイロット期間では、選定した案件で可視化技術を試験的に活用し、従来手法との比較検証を実施することが重要です。

この比較により、工数削減効果、提案精度向上、顧客反応の改善などを定量的に測定できます。検証結果を基に本格導入時の目標設定と予算計画を策定し、確実な成果創出につなげることが可能です。

営業組織の変革に必要な5つの成功要因

- 経営層のコミットメント

- 現場リーダーの巻き込み

- 適切な教育研修体制の構築

- 成果測定と改善サイクルの確立

- 継続的な技術投資とアップデート

営業組織における可視化技術の定着には5つの重要な成功要因があります。第一に、経営層のコミットメントが不可欠です。アルファシステムズなどの情報サービス事業を展開する企業では、技術革新への取り組みにおいて経営層が率先して重要性を発信し、全社的な取り組み姿勢を明確化することが重要です。

第二に、現場リーダーの巻き込みが重要であり、各営業チームのマネージャーが積極的に技術活用を推進することで、メンバーの意識改革を促進できます。

第三の要因は、適切な教育研修体制の構築にあるといえるでしょう。インテックのような情報システム構築・運用企業では、技術理解、ツール操作、提案書作成の段階的な研修プログラムを実施し、営業担当者のスキル向上を支援することが効果的です。第四に、成果測定と改善サイクルの確立があり、月次での効果測定と課題抽出により、継続的な改善を実現できます。

ツール選定の判断基準と主要製品比較

可視化ツールの選定では、自社の業務特性に適合した製品選択が重要となります。導入前に複数製品を比較検討し、分析精度、操作性、コスト、サポート体制の観点で総合評価を実施することが重要です。分析精度とコストパフォーマンスを重視した選定により、提案工数の削減効果を期待できます。

主要製品の比較では、海外製品は分析機能が充実している一方、日本語対応やサポート面で課題があることが一般的です。国産製品は日本企業のシステム特性に最適化されており、導入後の定着率が高い傾向にあるといえるでしょう。

鈴与シンワートのようなIT関連事業を展開する企業では、複数製品の試用期間を設けて実際の案件で比較検証し、最も効果の高い製品を選定するアプローチが有効です。

現場エンジニアを巻き込む教育研修戦略

可視化技術の効果的な活用には、現場エンジニアの理解と協力が不可欠です。NECネクサソリューションズのような情報システム関連企業では、エンジニア向けの専門研修を実施し、可視化データの技術的解釈と顧客への説明スキルを強化することが重要です。

研修戦略の核心は、エンジニアの専門知識と営業スキルの融合にあるといえるでしょう。日本システムウエアのようなシステム開発企業では、技術者向けに「顧客視点での技術説明」研修を実施し、複雑な技術内容を分かりやすく伝える能力を育成することで、エンジニアが営業プロセスに積極的に参加し、提案の技術的信頼性向上を図ることができます。

ツール選定では精度やUI/UXに加え、組織内で運用し続けられる習熟性も選定基準に含めるべきです。

最終的な成功は定量効果と組織学習サイクルを両立できるかが鍵です。

次世代SIer営業組織への変革戦略

データドリブン営業への組織転換ポイント

データドリブン営業への転換は、組織文化の根本的変革を伴うでしょう。オービックは、統合基幹業務システム「OBIC7」を主力製品とし、顧客企業のDX推進支援を行っており、データ活用による業務効率化に取り組んでいます。データに基づく意思決定を営業プロセスの中核に据え、営業担当者のデータ分析スキル向上を図ることで、リソース配分の最適化を目指しています。

転換のポイントは、従来の経験と勘に依存した営業スタイルから、客観的データに基づく論理的アプローチへの移行にあります。

ソフトバンク・テクノロジー(現SBテクノロジー)は、クラウドサービス、セキュリティ、デジタルマーケティング等の事業を展開しており、CRMシステムと可視化ツールを連携させ、顧客の技術的課題と営業進捗を一元管理する仕組みの構築により、より精密な営業戦略立案と効果的な顧客アプローチを可能にしています。

必要スキルセットと人材育成計画

次世代SIer営業に求められるスキルセットは大幅に拡張されています。従来の営業スキルに加えて、技術理解力、データ分析力、可視化技術活用力が必須となる状況です。

TKCは、会計事務所向けのシステム開発・販売、地方公共団体向け情報システムの開発・販売を行っており、これらのスキルを体系化した人材育成プログラムの開発に取り組んでいます。

システム構造の基本理解とレガシーシステムの課題把握を習得します。

- レガシーシステムの特徴と課題

- 技術的負債の概念と影響

可視化データの解釈と分析手法を身につけ、顧客提案に活用できるレベルまで習得します。

- データの読み方と解釈方法

- ROI計算とコスト分析

実際のツール操作と提案書への反映方法を実践的に習得します。

- 可視化ツールの操作方法

- 分析結果の提案書反映技術

育成計画の核心は、段階的なスキル習得プロセスにあるといえるでしょう。さくらインターネットは、レンタルサーバーやクラウドサービスを主力事業としており、技術力向上に取り組んでいます。基礎技術知識、データ分析スキル、可視化技術活用の順序での研修実施により、投資対効果の高い人材育成の実現を目指しています。

営業とエンジニアの連携強化体制

営業とエンジニアの効果的な連携体制構築が競争優位の源泉となります。JFEシステムズは、JFEグループの情報システム会社として事業を展開しており、営業・エンジニア混成の専門チームの新設により、技術的専門性と営業力を融合した提案体制の確立を図っています。

連携強化の具体的施策として、定期的な技術勉強会と営業スキル研修の相互開催があります。

ユニアデックス(現在は日本ユニシスグループ)は、システム構築・運用、インフラサービスを提供しており、定期的な相互研修により、営業担当者の技術理解とエンジニアの顧客対応スキルを同時に向上させることで、顧客への提案品質向上と継続契約率の改善を図っています。

成果測定指標の設定と継続的改善サイクル

データドリブン営業の成功には、適切な成果測定指標の設定が不可欠でしょう。クレスコは、システム開発、インフラ構築・運用等の事業を行っており、従来の売上指標に加えて、提案精度、顧客満足度、工数効率、技術的付加価値の指標を導入し、これらの指標を意識した営業活動により、総合的な営業成果の向上を目指しています。

継続的改善サイクルでは、月次での指標レビューと改善施策の実施が重要となります。

両備システムズは、システム開発・運用、IT関連サービスを提供しており、営業実績データと可視化技術活用状況を月次で分析し、課題抽出と対策立案を継続的に実施することで、PDCAサイクルによる営業プロセスの継続的最適化と、安定的な成果向上の維持を実現しています。

営業と技術の壁を越えるには、相互理解を育む教育設計と混成チーム体制が欠かせません。スキル育成では、段階的な習得ロードマップとデータ分析演習を伴う研修設計が成果につながります。

レガシー可視化で築く持続的競争優位

2026年以降の勝ち残りSIer予測

2026年以降のSI市場では、可視化技術を核とした差別化戦略を確立した企業が勝ち残ると予測されます。

ガートナーはIT市場の調査・予測を継続的に行っており、レガシー可視化技術を有効活用できるSIerが市場での競争優位を獲得する可能性を指摘しています。

逆に、従来手法に固執する企業は競争力を失い、市場での地位低下を余儀なくされる恐れがあります。

勝ち残り企業の特徴として、技術力と営業力の融合、データドリブンな意思決定、継続的な技術投資が挙げられるでしょう。

大塚商会は、システム販売・システム構築事業を展開しており、企業向けのIT機器販売、システム構築・サポートサービスを提供し、DX推進支援にも取り組んでいます。このような先進的な取り組みが、今後の業界標準となると考えられます。

新たな事業モデルへの発展可能性

レガシー可視化技術は、従来のSI事業を超えた新たなビジネスモデル創出の可能性を秘めています。野村総合研究所では、2025年3月にレガシーシステムの「現行可視化・影響分析サービス」を提供開始し、「2025年の崖」問題に対応したコンサルティングサービスを新事業として展開しています。

このようなサービス型事業への展開により、従来の受託開発中心のビジネスから脱却し、継続的な収益創出が可能になる効果は大きいでしょう。

- 可視化データのサブスクリプション提供モデル

- システム健康状態の継続監視サービス

- 予防保全提案の自動化システム

さらに進化した事業モデルとして、可視化データのサブスクリプション提供が注目されています。システムの健康状態を継続監視し、予防保全提案を自動化するサービスです。日本ユニシスは、AI技術の活用に取り組んでおり、AI活用による障害予測システムの開発に成功し、このモデルによる収益安定性の向上を目指しています。

今すぐ始める3つのアクションプラン

自社の営業プロセスを詳細に分析し、可視化技術導入による改善ポイントを明確化します。

- 現在の提案準備工数の測定

- 受注率低下の要因分析

- 競合比較での弱点特定

小規模な試験導入により、効果検証とノウハウ蓄積を行います。

- 期間:3ヶ月間の集中実施

- 対象:2-3件の案件で試験運用

- 効果測定と改善点の抽出

可視化技術を活用できる体制を構築し、継続的な成果創出を実現します。

- 人材確保と育成計画の策定

- 営業プロセスの見直しと最適化

- 成果測定体制の構築

レガシー可視化による競争優位確立のため、今すぐ実行すべき3つのアクションがあります。

第一に、現状分析と課題抽出です。自社の営業プロセスを詳細に分析し、可視化技術導入による改善ポイントを明確化する必要があるでしょう。

富士通エフサスは、富士通グループの一員としてICTインフラの運用・保守、システム構築等のサービスを展開しており、現状分析による改善目標設定と導入効果の最大化を目指しています。

第二のアクションは、パイロットプロジェクトの実施となります。小規模な試験導入により、効果検証とノウハウ蓄積を行うことが重要です。期間は3ヶ月、対象案件は2-3件程度が適切でしょう。第三に、社内体制の整備があります。

可視化技術を活用できる人材の確保と育成、営業プロセスの見直し、成果測定体制の構築を並行して進めることが重要であり、これらのアクションを段階的に実行することで、確実な成果創出と持続的競争優位の確立が可能になります。

導入成功には、短期検証・全社展開・体制強化という段階的ステップが実務的にも有効です。