SIer生存戦略!自動パイプラインで提案書作成を劇的に変える方法

「SIer AI活用 提案書」「SIer 自動化 パイプライン」「AI導入 エンジニア組織」といったキーワードで検索されているあなたは、生成AIの急速な普及により自社の競争力低下に危機感を抱いているのではないでしょうか。

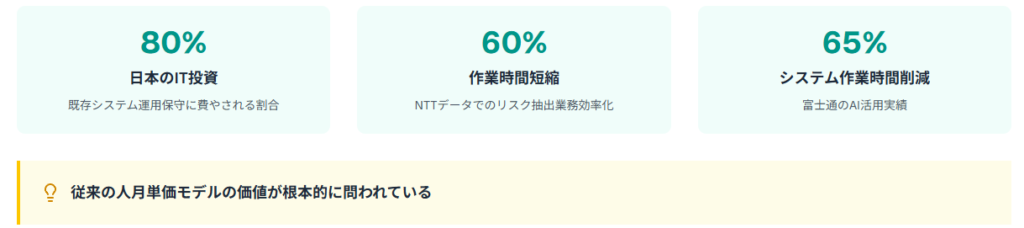

NTTデータが生成AIによりリスク抽出業務を60%短縮し、富士通がAI活用でシステム作業時間を65%削減している一方で、AI導入に出遅れたSIer企業では人材流出が深刻化しています。しかし、AI導入プロジェクトの80%が期待した効果を得られずに終了しているのが現実です。

本記事では、AIコンサルタントとして数多くのSIer企業の変革を支援してきた経験から、提案書作成の自動パイプライン構築による競争優位性確立、エンジニア組織を巻き込む実践的アプローチ、そして人月商売から価値創造型ビジネスへの転換戦略まで、AI時代を生き抜くSIerの具体的な変革ロードマップを詳しく解説します。

- SIer業界のAI革命による危機と機会

- 提案書作成自動化パイプラインの構築方法

- エンジニア組織のAI導入成功戦略

- ROI最大化と定量評価の実践手法

- 次世代ビジネスモデルへの転換戦略

SIer業界に迫るAI革命の現実と生存への危機感

生成AIが揺るがす従来型人月ビジネスの限界

SIer業界の収益構造を支えてきた人月ビジネスモデルが、生成AIの台頭により根本的な転換点を迎えています。経済産業省の「DXレポート2023」によると、日本のIT投資の約8割が既存システムの運用保守に費やされており、新規価値創造への投資が他国と比較して圧倒的に不足している状況が明らかになりました。

ChatGPTやGitHub Copilotなどの生成AI活用により、システム開発プロセスの効率化が進む現場事例が増加しています。NTTデータでは生成AIを活用してリスク抽出業務において約60%の作業時間短縮を実現し、従来の人月単価モデルそのものの価値を問い直すきっかけとなっています。

競合他社に遅れをとるSIerが直面する3つのリスク

AI活用に出遅れたSIerには、事業継続そのものを脅かす深刻なリスクが迫っています。

提案力格差の拡大

- 富士通:AI活用によりシステム作業時間を65%削減した実績を公表

- AI活用実績の有無が大型案件受注に影響する傾向が顕在化

優秀なエンジニアの流出加速

- AI活用スキルを身につけられない環境では人材流出が深刻化

- クライアント企業からの要求水準上昇への対応遅れ

AI導入を前提としたシステム要求の増加

- 対応できないSIerは案件参画機会そのものを失うリスク

技術責任者が知っておくべき業界変革の兆候

業界変革の兆候は、すでに明確な形で現れ始めています。システム開発案件において、AI活用を前提とした要件定義が急速に増加する傾向が各種調査で確認されています。

金融大手では次世代システム開発パートナーの選定基準を見直し、従来の実績重視からAI活用実績と技術力を重要評価項目に変更する動きが広がっています。

- アクセンチュアなど大手コンサルの報告:AI活用による開発効率化実績が決定要因となるケースが急増

- 技術責任者にとって従来の技術選定基準や人材配置戦略を根本的に見直す時期が到来

ReAlice株式会社 開発担当者

ReAlice株式会社 開発担当者生成AIの浸透により、SIer業界の旧来モデルは大きな見直しを迫られています。AI前提の要件定義が主流になりつつある中、技術選定や人材戦略の再構築は急務です。

提案書作成を革新する自動パイプライン構築の全体像

従来の提案書作成プロセスが抱える根本的課題

多くのSIer企業では、提案書作成プロセスが属人性と非効率性に悩まされているのが実情です。大型案件の提案書作成には長時間を要し、そのうち相当な時間が過去案件の資料調査と再利用可能な情報の収集に費やされています。

優秀なエンジニアやコンサルタントが本来集中すべき技術的検討や戦略立案から時間を奪われ、組織全体の生産性低下を招いているのです。

さらに深刻な問題として、提案書の品質が作成者のスキルレベルに大きく依存する属人性があります。同一案件に対する提案書でも作成者によって受注確度に大きな差が生じることが確認されており、企業の競争力に直接影響する状況となっています。

AI活用による提案資料自動生成システムの設計思想

提案書自動生成システムの核心は、過去の成功提案書から学習したAIモデルが、新規案件の要件に応じて最適な提案構成と内容を自動生成することにあります。Watson等のAI技術を活用した提案書生成システムでは、過去の提案書データを機械学習モデルに学習させる取り組みが進んでいます。

これらのシステムの革新的な点は、単純な文書生成ではなく、クライアントのビジネス課題と技術的解決策を論理的に結びつける「ストーリー設計」まで自動化することです。

システム設計で重要なのは、AIによる完全自動化ではなく、人間の専門知識とAIの処理能力を最適に組み合わせる「ハイブリッド・インテリジェンス」アプローチです。AIが提案書のベース構造と標準的な技術内容を自動生成し、人間の専門家がクライアント固有の課題分析と差別化ポイントの強化に集中できる設計となっています。

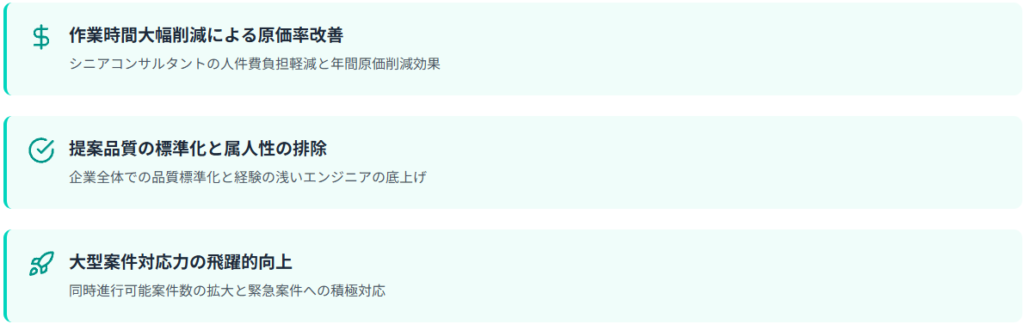

自動パイプライン導入で実現する3つの競争優位性

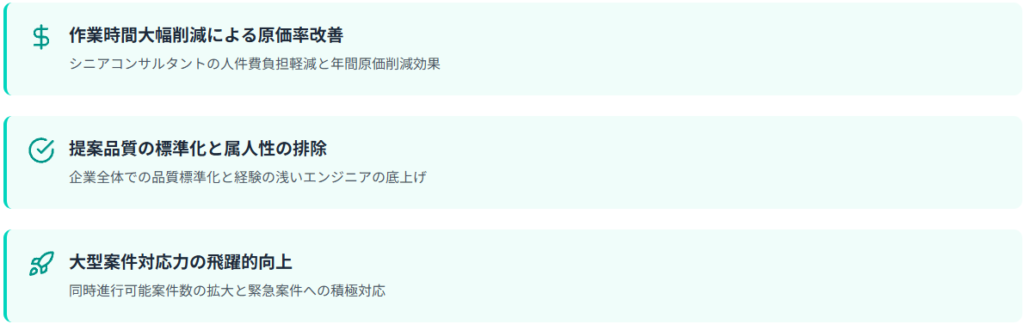

作業時間大幅削減による原価率改善

自動パイプライン導入により実現される最も直接的な効果は、提案書作成工数の大幅削減です。AI活用による提案書自動生成により、従来の提案書作成時間を大幅に短縮できる可能性が注目されています。

シニアコンサルタントの人件費負担軽減により、1案件あたりの原価削減効果が期待でき、年間の大型提案を行う企業では相当な原価改善効果が見込まれます。

提案品質の標準化と属人性の排除

従来の提案書作成では作成者のスキルレベルによって品質にばらつきが生じていましたが、自動パイプライン導入により企業全体での品質標準化が実現されます。

AI活用による提案書テンプレート自動生成により、提案書の基本品質向上と作成者間の品質格差縮小が期待されています。この標準化により、経験の浅いエンジニアでも高品質な提案書を作成できるようになり、組織全体の提案力底上げが実現されます。

大型案件対応力の飛躍的向上

自動パイプライン導入により、複数の大型案件に同時対応できる組織能力が大幅に向上します。AI活用提案システムの導入により、同時進行可能な案件数の拡大と受注機会の増加が期待されています。

特に短期間での提案対応が求められる緊急案件において、従来は人的リソースの制約で参画を諦めていた案件にも積極的に対応できるようになる効果は大きく、売上増加に直結する成果が見込まれます。

属人的だった提案書作成工程におけるAI導入は、ドキュメント自動生成の域を超え、戦略的業務の再定義を可能にします。ハイブリッド型の知的支援により、エンジニアは付加価値領域に専念でき、組織全体の知的生産性が向上します。

エンジニア組織を巻き込む実践的アプローチと成功の秘訣

AI導入に対するエンジニアの心理的障壁の乗り越え方

AI導入に対するエンジニアの抵抗感は、多くのSIer企業が直面する共通課題となっています。AI導入に対して「自分の仕事が奪われる不安」を抱くエンジニアがいる一方で、「新しい技術への期待感」を持つエンジニアも存在することが各種調査で確認されています。

効果的なアプローチとして、AI導入説明会において「AIは代替ではなく、より高度な業務への集中を支援するパートナー」というメッセージを一貫して発信し、導入への理解促進を図ることが重要です。

- 各部署から選出された技術者がAI活用の成功事例を共有する「アンバサダー制度」

- AI導入への理解促進と組織全体での学習文化醸成

- 自主的なAI学習に取り組むエンジニアの増加促進

技術的負債解消とスキルアップを両立させる巻き込み術

既存システムの技術的負債解消とAI活用スキルの習得を同時に進めることで、エンジニアのモチベーション向上と実践的な学習機会を創出できます。レガシーシステムのモダナイゼーション案件において、AI活用によるコード解析・リファクタリング支援ツールを積極的に導入し、エンジニアが実務を通じてAI活用スキルを身につけられる環境整備が有効です。

システム刷新プロジェクトの期間短縮と参加エンジニアのAI活用スキル向上の同時達成が期待されます。

さらに効果的な巻き込み術として、「AI活用による技術的負債の可視化」を実践することが推奨されます。社内の技術的負債を定量的に分析するAIツールを開発し、エンジニアが担当システムの改善ポイントを客観的に把握できる仕組み構築により、エンジニアの自主的な改善提案と組織全体の技術力向上への意欲向上が期待されます。

チーム一体感を生み出すAI活用プロジェクトの進め方

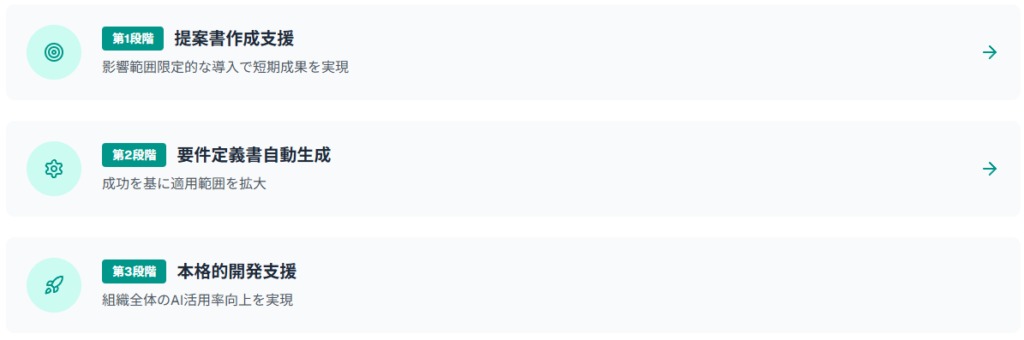

段階的導入による組織の変革管理

AI活用プロジェクトの成功には、組織全体を段階的に変革していく戦略的アプローチが不可欠です。AI導入を段階に分けて実施する「スモールスタート・クイックウィン戦略」が効果的とされています。

第1段階では影響範囲の限定的な提案書作成支援から開始し、短期間で明確な成果を示すことで組織の信頼を獲得します。第2段階で要件定義書の自動生成に拡張し、第3段階で本格的な開発支援まで範囲を広げる段階的導入により、組織全体のAI活用率向上が期待されます。

この段階的アプローチの鍵は、各段階で「具体的な成功体験」を組織メンバーが実感できるよう設計することです。特に第1段階では、導入効果を数値で明確に示し、参加エンジニアの貢献を適切に評価・認知する仕組みが重要となります。

エンジニアのモチベーション維持と成長機会の創出

AI活用プロジェクトにおけるエンジニアのモチベーション維持には、技術的な成長実感と達成感の提供が重要です。AI活用プロジェクトに参加するエンジニアに対してスキル認定制度を設け、レベル別の技術認定と社内表彰制度を組み合わせた成長支援システム構築が効果的です。

この制度により、参加エンジニアの継続学習意欲向上と、プロジェクト完了後も自主的にAI活用スキルの向上に取り組む文化醸成が期待されます。

- AI活用により創出された時間を、より創造的で価値の高い業務に集中できる機会として位置づけ

- エンジニアは単なる作業効率化ではなく、自身の専門性向上とキャリア発展につながる実感を獲得

- 長期的なモチベーション維持が実現

技術的負債の可視化は、改善意欲を喚起する実践的な仕掛けとして有効であり、導入初期から活用すべきです。段階的導入はリスク管理だけでなく、エンジニア自身の貢献認識を高める設計要素としても重要です。

自動パイプライン導入の具体的実装ロードマップ

Phase1:要件定義とシステム設計の自動化から始める

自動パイプライン導入の初期段階では、最も標準化しやすく効果が見えやすい要件定義プロセスから着手することが成功の鍵となります。顧客要望ヒアリング内容からシステム要件定義書を自動生成するAIシステムの導入により、要件定義工数の大幅削減が期待されます。このシステムでは、過去の要件定義書を学習データとして活用し、業界別・規模別のテンプレートを自動選択する機能の搭載が有効です。

顧客へのヒアリング音声データを自然言語処理技術で解析し、機能要件と非機能要件を自動的に分類・整理する仕組み構築が特徴として挙げられます。システム設計の自動化においては、要件定義で整理された内容を基に、アーキテクチャ図や基本設計書の雛形を自動生成する機能が重要となります。

AI活用により要件から基本設計までの一連プロセスの自動化と、設計品質の標準化・工数削減の同時実現が可能です。このPhase1での成功体験が、組織全体のAI導入に対する信頼醸成と次段階への推進力となります。

Phase2:提案書テンプレート化とAI学習データ整備

Phase1での成功を踏まえ、第2段階では提案書作成プロセスの本格的な自動化に取り組みます。

この段階で最も重要となるのが、過去の提案書データの体系的整備とAI学習用データセットの構築です。過去に作成した提案書を業界別・案件規模別・技術カテゴリ別に分類し、成功提案書の特徴を機械学習で分析するシステム開発が効果的です。

このデータ整備により、新規案件の特性に応じて最適な提案書構成を自動推薦し、過去の成功パターンを効率的に活用できる仕組みを構築できます。

- 単純な文書雛形ではなく、クライアントの業界特性や課題に応じた動的なコンテンツ生成機能が必要

- 金融業界向け提案書において規制対応要件や業界トレンドを自動的に盛り込む機能搭載により、提案書の専門性と説得力の大幅向上が可能

- インテリジェントなテンプレート化により品質向上と作成効率化を両立できます。

Phase3:本格運用と継続的改善サイクルの確立

導入コストと期待ROIの詳細試算

本格運用フェーズでは、AI活用システムの導入効果を定量的に測定し、継続的な投資判断を行う仕組みが不可欠です。

提案書自動生成システムの導入には初期投資として相当な費用(システム開発費、データ整備費、教育研修費)が必要ですが、年間の工数削減効果により、比較的短期間での投資回収が期待されます。

さらに重要なのは、提案品質向上による受注率改善効果で、受注率向上により大幅な売上増加効果の実現が見込まれます。

継続的なROI向上のためには、システム利用状況の詳細分析と改善ポイントの特定が重要です。AI活用システムの利用ログを詳細に分析し、利用頻度の高い機能と改善要望を定期的に収集することで、システムの継続的アップデートが実現できます。

リスク管理と品質保証の仕組み構築

AI活用システムの本格運用では、出力品質の担保とリスク管理体制の確立が成功要因となります。AI生成コンテンツの品質チェック体制として多段階品質検証プロセスの構築が効果的です。

システムが自動的に基本的な品質項目をチェック

専門知識を持つエンジニアが技術的内容を検証

業界特有の要件や規制への適合性を最終確認

この体制により、AI活用による効率化と高品質な成果物の両立を実現し、クライアント満足度を向上させることができます。リスク管理においては、AIシステムの判断根拠の透明性確保と、誤出力に対する迅速な対応体制が重要です。

これらの仕組み構築により、AI活用の利便性を享受しながら、企業としての信頼性とブランド価値を維持できる持続可能な運用体制を確立できるでしょう。

段階的な導入フェーズ設計は、現場への影響を抑えつつ成果を見せる上で非常に有効です。テンプレート自動生成と業界対応力の強化は、提案精度と納得感を大きく引き上げる要素になります。

導入効果の定量評価とROI最大化の実践手法

提案書作成工数削減効果の正確な測定方法

AI活用による提案書作成工数削減の効果測定には、従来業務との詳細な比較分析が不可欠です。

提案書作成プロセスを複数の工程に細分化し、各工程での時間計測を一定期間実施することで、AI導入前後の効果を定量的に評価する手法が有効です。要件整理工程、技術検討工程、資料作成工程などの各段階での時間短縮効果を個別に測定することで、全体的な工数削減効果を確認できます。

この詳細な工程別分析により、AI活用が最も効果的な領域と、人間の専門性が重要な領域を明確に区分できるようになります。

- 要件整理工程:情報収集・整理の自動化効果

- 技術検討工程:技術選択肢の提示・評価支援効果

- 資料作成工程:文書作成・レイアウト生成の効率化効果

- 全体的な工数削減効果の把握

正確な効果測定のためには、作業時間だけでなく成果物の品質指標も同時に評価することが重要です。提案書の「技術的妥当性」「提案論理の一貫性」「クライアントニーズとの適合度」を段階評価で測定し、AI活用前後での品質変化を定量化する仕組み構築が効果的です。

この多角的評価により、効率化と品質向上の両面でAI活用効果を正確に把握できます。

受注率向上と案件単価アップの相関関係分析

AI活用による提案書品質向上が受注率に与える影響は、多くのSIer企業で注目されている重要な成果指標です。AI活用により作成された提案書は従来と比較して受注率向上の可能性があり、特に大型案件での改善効果が期待されています。

この受注率向上の要因として、AI活用による「提案書の論理構成の最適化」「過去の成功事例の効果的活用」「クライアント業界への特化度向上」が挙げられています。

- 提案内容の技術的差別化が向上し、平均案件単価の向上が期待される

- 高度な技術提案が効率的に作成できるようになり、付加価値の高いソリューション提案が可能

- AI投資の正当性を経営陣に説明する際の重要な根拠となる定量データの蓄積

競合他社との差別化効果を数値で示すKPI設計

AI活用による競合優位性を数値化するためには、市場での相対的ポジションを測定するKPI設計が重要です。

「提案提出から受注決定までの期間」「同一案件での競合他社との価格競争力」「リピート受注率」を主要KPIとして設定し、AI導入効果を競合比較で評価する手法が有効です。

提案から受注決定までの期間短縮や、価格競争において従来より高い単価での受注可能性が期待されます。

- 「技術的創新性」:競合他社と比較した技術提案の優位性

- 「実現可能性の説得力」:提案内容の実現可能性に対する評価

- 「コストパフォーマンス」:価格に対する提案価値の適正性

このような定量的な差別化効果の把握により、AI投資の戦略的価値を明確に示すことが可能となります。

提案書作成工程を定量的に分解し、AI導入前後での改善点を把握する手法は、非常に実務的かつ精緻なアプローチです。品質・受注率・単価という3軸での多角的な分析は、AI投資の効果を経営層へ訴求するうえで説得力があります。

成功事例に学ぶAI活用パイプライン導入のベストプラクティス

大手SIerの先進取り組み事例と学べるポイント

大手SIer各社のAI活用パイプライン導入において、成功要因となる共通パターンが重要視されています。社内の提案書作成プロセスをAI化することで、提案書作成時間の大幅削減と受注率向上の実現が期待されます。

- 段階的導入によるリスク最小化

- 現場エンジニアの巻き込み戦略

- 継続的な学習データ改善サイクル

- 現場エンジニアとの定期的なフィードバックセッション

グループ全体でのAI活用提案書生成システムの導入により、大幅な工数削減効果が期待されます。特に注目される取り組みとして、「業界別AI学習モデル」の構築があります。

金融、製造業、公共分野など業界ごとに特化したAIモデルを開発することで、提案書の専門性と説得力を向上させることが可能です。この業界特化アプローチにより、従来の汎用的な提案書と比較して、クライアントからの評価向上が期待されます。

中堅SIerが実現可能な業務改善アプローチ

中堅SIer企業においても、AI活用による業務改善の可能性が注目されています。限られたリソースでAI活用パイプラインを導入し、大手企業に匹敵する提案力実現が目標となります。

初期投資を適切に抑制し、オープンソースのAI技術を効果的に活用することで、比較的短期間での投資回収が期待されます。

- 提案書作成工数の大幅削減

- 受注率の向上

- 1人あたりの月間提案対応件数の増加

AI活用により中小企業向け案件での差別化を実現し、競合他社との価格競争から脱却することが可能です。

従来の価格競争に苦戦していた状況から、AI活用による高品質な提案書作成により、技術力と提案力で勝負できる体制を構築できます。その結果、平均案件単価の向上と利益率の改善が期待されます。

これらの事例は、規模に関係なくAI活用による競争優位性確立の可能性を示しています。

失敗事例から学ぶ導入時の注意点と回避策

よくある導入失敗パターンと対策

AI活用パイプライン導入における失敗事例の分析から、回避すべき典型的なパターンが明らかになっています。

AI導入プロジェクトの相当数が期待した効果を得られずに終了しており、その主な原因として「現場エンジニアの抵抗感への対処不足」「学習データの品質問題」「過度な自動化への依存」が挙げられています。

経営陣主導で強引にAI導入を進めた結果、現場での活用が進まず、システムが形骸化してしまうケースが特に深刻です。

典型的な失敗パターン

- AI活用システムに大規模投資を行ったものの、現場エンジニアの理解不足と抵抗により利用率が低迷し、投資回収が困難な状況に陥る事例

失敗の根本原因

- 導入前の教育研修が不十分で、AIの機能と限界を正しく理解させないまま運用を開始

成功企業との比較分析から、導入前に十分な準備期間を設け、段階的な教育と実践トレーニングを実施することが成功要因として重要です。

継続的改善を実現する組織体制の構築法

AI活用パイプラインの継続的改善には、専門チームの設置と定期的な効果検証サイクルの確立が不可欠です。

AI活用推進のための専門部署を設置し、技術者、業務改善専門家、データサイエンティストからなる専門チームがAIシステムの継続的改善を担当する体制が効果的です。

このチームは定期的にシステム利用状況を分析し、利用者からのフィードバックを基にした改善提案を実施する体制を構築することが重要です。

- 導入後の継続的な取り組みによりAI出力精度の段階的向上

- 利用者満足度の維持・向上

- 現場エンジニアが改善提案を投稿できるオンラインプラットフォーム設置

- 定期的な改善アイデアの投稿と実際のシステム改善への活用

AI活用の成功には、現場と経営の橋渡しとなる中間層の巻き込みが鍵となります。業界特化モデルや段階導入は、汎用性と精度のトレードオフを克服する実践的アプローチです。

未来のSIerが目指すべき次世代ビジネスモデル

人月商売からバリュー創造型ビジネスへの転換戦略

従来の人月ビジネスモデルから脱却し、価値創造型ビジネスへの転換を図るSIer企業が急速に増加しています。

従来の開発工数課金モデルから「成果連動型課金モデル」への移行が注目されており、クライアントの業績向上に応じた課金体系の導入が検討されています。

この新モデルでは、AI活用によりシステム導入後の業務効率化効果を定量測定し、削減できたコストの一定割合を成功報酬として受け取る仕組みの構築が可能です。

従来比で高い利益率の実現と、クライアントとの長期的なパートナーシップ強化が期待されます。

新しいビジネスモデルの例は以下の通りです。

- システム導入による具体的な業務成果を契約で保証する新しいビジネスモデル

- コールセンター業務効率化案件における「問い合わせ対応時間削減」の保証

- 達成できない場合は追加改善を無償提供する契約形態

- 案件単価の向上とクライアント満足度向上が期待される

このような価値創造型ビジネスモデルへの転換は、AI活用により実現可能となった新たな競争戦略と言えるでしょう。

AI時代に求められるSIerの新たな価値提案

AI時代のSIerに求められる価値提案は、単なるシステム開発から「ビジネス変革のパートナー」へと根本的に変化しています。

AI-Firstコンサルティングサービスの展開により、クライアント企業のデジタル変革戦略立案から実行まで一貫してサポートする体制構築が重要となります。

このサービスでは、業界特化型AIソリューションの提供に加え、組織変革管理や従業員のAIリテラシー向上支援まで包含した包括的価値提案が求められます。

製造業クライアントにおける生産効率向上と品質向上の実現が期待されます。

- AIとRPAを組み合わせた業務自動化ソリューションをワンストップで提供

- 従来のシステム導入支援に加え、導入後の運用最適化も含む

- 継続的な改善提案、ROI向上支援まで含めた長期パートナーシップ型サービス

- クライアント企業との契約期間の延長

- 高い継続契約率の達成

5年後を見据えた技術投資とエンジニア育成方針

2030年を見据えたSIer業界では、従来のプログラミングスキル中心から「AI協働型エンジニア」への人材育成が急務となっています。

全社員を対象とした「AI活用スキル認定プログラム」の導入と、長期的な人材投資計画の策定が重要です。

このプログラムでは、段階的な認定制度を設け、各レベルに応じた実践的な研修とプロジェクト参画機会を提供することが効果的です。

継続的な取り組みにより、AI活用プロジェクトの実行力向上が期待されます。

技術投資においては、汎用的なAI技術習得だけでなく、業界特化型の専門知識との融合が重要となります。「業界×AI専門家」の育成を目的とした長期計画の策定により、金融、製造、社会インフラ、ヘルスケア各分野でのAI活用エキスパート育成が可能です。

この育成プログラムでは、技術スキルに加えて業界の規制要件、ビジネス課題、将来トレンドまで包含した総合的な専門性の習得を目指します。これらの専門家が社内の技術伝承とナレッジ共有を担い、組織全体のAI活用レベル底上げを図る仕組み構築が重要なポイントです。

5年後のSIer業界において競争優位を確立するには「技術力」「業界専門性」「ビジネス創造力」の3つを統合した人材育成戦略が不可欠です。この方向性に沿った投資と組織変革を実行できる企業が、AI時代のSIer業界で持続的な成長を実現できるでしょう。

SIer業界は今、AI革命による根本的な変革期を迎えています。従来の人月ビジネスモデルからの脱却、提案書作成プロセスの自動化、エンジニア組織の変革管理、そして新たなビジネスモデルの構築まで、包括的な取り組みが求められています。成功要因を学び、失敗パターンを回避しながら、段階的かつ戦略的にAI活用を推進することで、競争優位性を確立し、持続的な成長を実現できるでしょう。

技術責任者には、この変革期をチャンスと捉え、組織全体を巻き込んだ変革推進が求められます。、組織全体を巻き込んだAI活用戦略の実行が求められています。

AIの本格活用が、SIerにおける価値提供の形を大きく変えつつあります。成果報酬型や運用改善支援など、AIによって定量評価可能な領域が新たなビジネス基盤となります。